【専門家監修】「また夜泣き!?」2歳児の夜泣きの原因と3つの対応法

2歳児夜泣き、親はさらに辛く

子育てのお悩みランキングでいつも上位に入っている赤ちゃんの「夜泣き」は、ママやパパにとって本当に辛いものですよね。

一般的に夜泣きといえば、0歳児の赤ちゃんがするイメージを持つ人が多いと思いますが、2歳児でも夜泣きをすることがあります。

体も成長してきた2歳児は抱っこも重く、泣き声はさらに激しく、なかには暴れるように泣き叫ぶ子もいて、ママやパパとしては終わらない「夜泣き」、あるいは再度始まる「夜泣き」に、戸惑いや不安を感じることも多いと思います。

心も行動も自立に向かい始める2歳児の特徴

子どもによって個人差がありますが、2歳になると歩行もしっかりでき、走ったり、ぴょんと跳んだり、両足を交互に上げて階段を上ったりすることもできるようになります。また握る、投げる、指先でつまむといった動作もできるようになり、行動もかなり活発になってきます。

体が成長し行動範囲も広がるこの頃には、心も大きく成長します。好奇心も旺盛になり、身の周りの事物に興味関心を抱き「これ、なあに?」「どうして?」など、質問もよくするようになります。

また自我が芽生え始める頃でもあり、ママやパパが言うことに「イヤ!イヤ!」「自分でする!」などの言葉で返すようにもなります。「イヤイヤ期」とも言われている「第一次反抗期」の時期です。

まずはこのような2歳児の成長段階を知ったうえで、一人ひとりの発達の状況をみながら夜泣きに対応していきましょう。

2歳児夜泣きの対応法

何にでも反抗し、それに加え夜泣きをするようになれば、ママとパパは疲労困ぱいし、子育てが本当に辛く感じることもありますよね。

「こうすれば夜泣きが必ず治まる」という明確な方法はわかっていませんが、軽減できる方法はあります。いくつかご紹介しますので、いろいろ試して、子どもにあった対応法を見つけてください。

対応法① 心身の過度な刺激に気をつける

昼間のうちに体を動かしておくと、適度に疲れ、夜も睡眠に入りやすいでしょう。屋外で遊んだり散歩をしたりと、適度に体を動かすことは、睡眠を誘うために大切です。ただし、ここで気をつけたいのが、疲れれば夜ぐっすり睡眠するだろうと、あまりにも多くの体験や運動をさせることです。

好奇心旺盛なこの時期は、見るもの、聞くもの、触れるものすべてが刺激的です。あまりにも激しい行動をすると、その刺激の興奮が夜まで続くことがあり、かえって夜泣きの原因になることもあります。一度に多くの体験をさせることで、強すぎる刺激を与えないようにしましょう。

対応法② 「禁止」の言葉を言わなくてよい環境を作る

行動範囲が広がるにつれて危険を伴うことも多くなり、ママやパパから「禁止」の言葉を言われて子どもがストレスを感じることも増えるでしょう。

「見たい」「触れたい」「試してみたい」などの欲求に対して「ダメ!」と言われると、子どもは「今まではすべてに笑顔で応えてくれていたママとパパが、なぜ?」と葛藤を抱いて夜泣きの原因になることもあります。

そのため、ママとパパはできるだけ子どもに「禁止」の言葉を言わなくて済むような環境を整えましょう。たとえば、子どもが触ると危険なものは手の届かない場所に置く、自由に動き回っても危なくない場所で遊ばせるなど工夫してみるとよいでしょう。

対応法③ 就寝しやすい条件をチェックする

2歳児に限らず、一般的に就寝しやすいといわれる条件があります。

たとえば、朝に太陽の光を浴びると体内時計がリセットされ、夜になると睡眠を誘うホルモンが分泌されるといわれています。

また、子どもに合った睡眠時間のサイクルを考え、早めに昼寝から目覚めるようにするなど、昼寝の時間を調節することもおすすめです。

テレビやスマホから発せられるブルーライトは睡眠を妨げるといわれているため、夜はあまりテレビなどをつけないようにしましょう。また、湿度、室温、照明などを適切に設定したり、布団、パジャマなどが厚過ぎ・薄過ぎではないか、体調不良ではないかなどをチェックしてみましょう。

親の不安やイライラも要因に!おおらかに構えよう

2歳児の成長過程と夜泣きを軽減させる対応法を説明しましたが、もう一つ、とても重要な要因があります。

それは親のイライラ。子どもの夜泣きに、ママとパパの不安や苛立ちが影響を与えることがあります。ママとパパが夜泣きを気にかけるほど、子どもの夜泣きが多かったという研究結果もあります。

夜泣きは個人差が大きく、泣く時間帯や泣き方も子どもによってそれぞれです。ぐずるような泣き方をする子もいれば、大声で叫ぶように泣く子もいるでしょう。しかし、夜泣きにはいつか必ず終わりがきます。

成長の過程なので、「いつかは卒業するもの」とおおらかに構えましょう。

自我が芽生える2歳児はのびのび遊ばせて夜泣きを減らそう

2歳になると自我が芽生え、なんでも自分でやってみたくなります。体も成長し、できることが増えますが、一方でできないこともまだまだ多く、葛藤を抱える時期でもあります。ママとパパとしては、このもどかしい気持ちを理解してあげつつ、夜はぐっすり眠れるように適度に運動させてあげることがポイントです。夜泣きが続くとつらいですが、子どもが成長している証と考えて乗り越えていきましょう。

- 2歳になると体が成長しさまざまな動作ができるようになる

- 心も成長して自我が芽生えることで「イヤイヤ期」が始まる

- 昼間のうちに適度に体を動かすことで適度に疲れて夜に眠りやすくなる

- 「ダメ!」と言われるストレスが夜泣きにつながることがある

- 生活リズムを整え、昼寝をしすぎないように気をつけよう

育児が不安なママ・パパをサポート

トモニテの記事は、アプリでもっと便利に読むことができます。

アプリは記事を読む以外にも、低月齢の赤ちゃんの成長記録に便利な「育児記録」の機能もあります。

ボタンタップで手軽な育児記録

© every, Inc.

生まれてすぐの赤ちゃんの生活リズムを把握するためにつけるべき育児記録。

トモニテのアプリなら、ボタンタップで簡単につけられて便利です。

パートナー間での共有はもちろん、じいじやばあばなどその他のご家族にも共有することで育児をシェアしやすくなります。

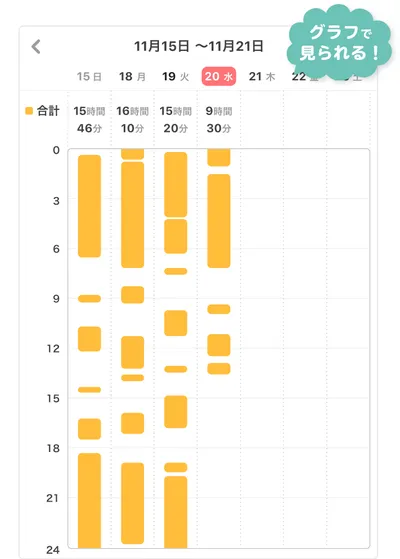

1週間ごとの記録がグラフでまとめて見れる

© every, Inc.

食事・睡眠・排泄・体温の記録では、1週間分の記録をまとめて見ることができます。

睡眠のまとめで周期が見えると、お昼寝のタイミングなどが予想しやすくなるので便利です。

大切な成長記録を印刷して残せる

トモニテアプリに記録した育児記録は、無料でPDFファイルとして出力ができます。

身長・体重も記録できるので、将来お子さんに見せてあげるために印刷・保管しておくのはいかがでしょうか。

サイベックスベビーカー当たる!

人気のベビーカー「サイベックス リベル」が当たるよ♪