小さな命救う「日本橋 母乳バンク」創設5周年イベントに行ってきました

4畳から全国へ。母乳バンクの歩み

まず登壇したのは、日本初の民間母乳バンクを立ち上げた代表理事で医師の水野克己先生。

すべては水野先生の熱い想いからはじまった

活動を始めた当初は、国内での理解も支援もほとんどなく、病院内のわずか4畳の小さな研究室で母乳の殺菌処理や保管、供給を行っていたそうです。運営は困難を極めましたが、水野先生は諦めず国や自治体に働きかけを続けました。

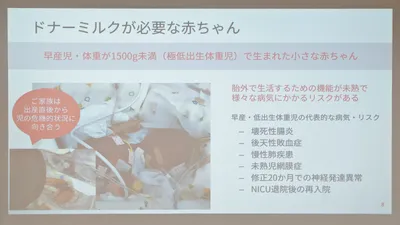

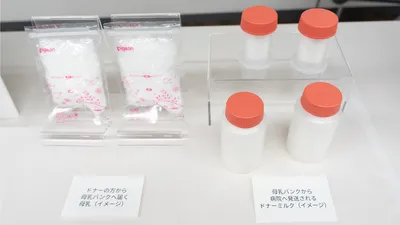

ドナーミルクの必要性を伝えるスライド

その結果、少しずつ賛同が集まり、ようやく全国のNICU(新生児集中治療室)に母乳を届けられる仕組みが整いました。2020年には大きな転機が訪れます。ピジョン株式会社が社屋の一部を無償で提供したことで「日本橋 母乳バンク」が誕生し、安定した運営が可能になったのです。ここから一気に体制が整い、2022年には現在国内二拠点目となる「日本財団母乳バンク」も創設されました。

ピジョン社屋内にある「日本橋 母乳バンク」

現在では全国のNICUに母乳が届けられる体制が確立していますが、運営資金はいまだに十分ではないそうです。寄付やクラウドファンディングに頼りながら活動を続けているのが現状です。水野先生は「支援がなければ成り立たない活動です」と、あらためて協力を呼びかけました。

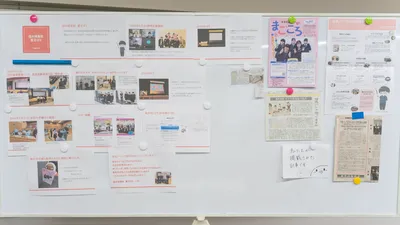

母乳バンクの歩みについて熱心に耳を傾ける参加者

イベント会場で聞いた“ママの声”

この日、実際に母乳バンクを利用したお母さんが登壇し、体験を語ってくれました。

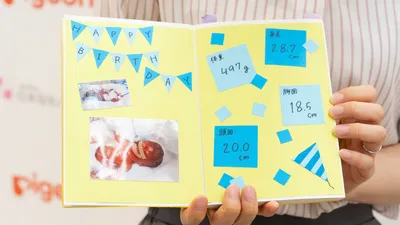

自身の経験を振り返る経験者ママ

この方の息子さんは22週3日の早産で、わずか497gという小さな身体で生まれ、すぐにNICUに入院しました。母乳を届ける毎日を続けていたものの、途中で体調を崩し、母乳が思うように増えなくなってしまったといいます。

早産で生まれた子どもにとって母乳は単なる栄養源ではなく、感染症や重篤な腸の病気から身を守る重要なもの。「どうしたらよいのか」と不安を抱えていた時、医師から母乳バンクの存在を知らされました。

当時の想いが経験者の声によりリアルに届けられる

「はじめは、母乳をあげられない自分は母親失格なのではないかと責める気持ちもあり、葛藤しました。けれど、ある助産師さんに『この母乳は“小さな命を救いたい”という想いで届けられたもの。みんながあなたの息子さんを救けたいと思っているのよ』と声をかけられて、はっとしました。温かな想いで寄せられた母乳のおかげで、息子は守られました。母乳バンクの安全性をもっと多くの方に知ってもらい、利用が当たり前になる社会になってほしいです」

会場では、こうした当事者の想いに涙を拭う人の姿も見られました。一児の母である筆者も、とても強く胸を打たれました。

助産師さんとの交換日記

活動を支える企業の想い

イベントでは、母乳バンクを支える企業からのメッセージもありました。ピジョン株式会社の担当者はこう語ります。

「母乳バンクの存在は、まだ広く知られていません。子育て層を対象にした調査でも、認知度や安全性への理解に課題が残っています。これからも小さな赤ちゃんの命を救うために、母乳バンクの支援を継続することで、その輪がさらに広がればと願っています」

参加者たちは登壇者のお話や、会場に設置された展示物、交流会での会話に熱心に耳を傾け、ときに涙しながら、母乳バンクの“これまで”と“これから”を受け止めていました。

きっかけは一台の自販機から。高校生による活動の紹介も

福井南高校・夏目ゼミの学生たちからの活動発表もありました。きっかけは、校舎の増築に伴い設置されたチャリティ機能付き自動販売機。飲み物を購入すると、代金の一部が母乳バンク活動に寄付されるというものです。

「母乳バンクってなんだろう?」という素朴な疑問から探究活動が始まり、今では県内の子育て世代や行政にも働きかける普及・啓発活動へと広がっています。学生たちの熱心な取り組みに、会場からは温かな拍手が送られました。

この日のために福井県から駆けつけたゼミ生たち

夏目ゼミの学生たちによる活動報告

すべて手書きで作られた温かいリーフレット

命を守る活動を“自分ごと”に

母乳バンクは、まだ多くの人にとってなじみのない仕組みかもしれません。けれど、必要とする赤ちゃんにとっては、確かに命をつなぐ存在です。

今回のチャリティイベントは、活動を支える人たちへの「ありがとう」を伝える場であると同時に、これから先へと希望をつなぐ機会でもありました。

母乳を寄付する、寄付金で支える、周囲にこの仕組みを伝える——どれもが大切な一歩です。

「誰かの母乳が、誰かの命を救う」

そのメッセージを胸に、わたしたち一人ひとりが支援の輪を広げていけたらと思います。

※リンク先の記事はPRを含みます。