【生後7ヶ月】睡眠時間の目安・昼夜のリズム・整え方を解説

生後7ヶ月の睡眠時間について、昼寝は2回で足りるのか、まだ3回必要なのか、迷うことはありませんか?また、「夜にまとまって寝ないのは普通?」「うちの子、寝すぎでは?」と不安に思う人もいるでしょう。そこでこの記事では、生後7ヶ月の平均的な睡眠時間やサイクル、寝ない・寝すぎの原因と対処法、毎日の過ごし方や1日のスケジュール例まで詳しく解説します。赤ちゃんのリズムに合わせて安心して過ごしたいママ・パパはぜひ参考にしてくださいね。

生後7ヶ月の睡眠時間について、昼寝は2回で足りるのか、まだ3回必要なのか、迷うことはありませんか?また、「夜にまとまって寝ないのは普通?」「うちの子、寝すぎでは?」と不安に思う人もいるでしょう。そこでこの記事では、生後7ヶ月の平均的な睡眠時間やサイクル、寝ない・寝すぎの原因と対処法、毎日の過ごし方や1日のスケジュール例まで詳しく解説します。赤ちゃんのリズムに合わせて安心して過ごしたいママ・パパはぜひ参考にしてくださいね。

生後7ヶ月の睡眠時間の目安とサイクル

生後7ヶ月になると、昼寝の回数や夜の睡眠が安定し、生活リズムが整ってきます。とはいえ、個人差が大きいため、夜泣きや早朝覚醒に悩む家庭も少なくありません。

7か月ごろの睡眠時間とサイクルの目安を見ていきましょう。

1日の合計睡眠時間の目安

生後7ヶ月の赤ちゃんは、1日に11~13時間ほど眠るのが一般的です。夜は7〜10時間まとまって眠ることが増え、夜間授乳が減る子もいます。昼寝は2〜3回が目安で、合計はだいたい3〜4時間。日によって増減があっても大丈夫です。

赤ちゃんによって多少の差はありますが、元気で授乳や成長が順調であれば問題ありません。

睡眠サイクルの特徴と例

この時期の睡眠サイクルは60〜90分程度で、昼寝では短めの睡眠が多く見られます。一方で夜は睡眠サイクルがつながりやすくなり、長時間の連続睡眠ができるようになります。

ただし、歯の生え始めや成長に伴う刺激で眠りが浅くなることもあり、一時的に夜中に起きやすくなる子もいます。

日中と夜間の違い

昼は光や音など、周囲の刺激が多いため短めの睡眠になりやすく、午前と午後の2回の昼寝に分けて休むのが一般的です。

夜は環境を整えることで7~10時間以上まとまって眠る子も増えてきます。昼夜の環境を明確に分けることが、赤ちゃんの生活リズムの定着に役立ちます。

寝ない/寝すぎの主な原因と対処法

生後7ヶ月になると生活リズムが整ってきますが、それでも「なかなか寝ない」「昼寝が長すぎる」と心配になることがあるでしょう。これらの原因はお世話や環境、体調など複数あるため、それぞれの対処法を知っておけば安心できます。

ここでは代表的な原因と対処法を紹介します。

お世話編(授乳・ゲップ・おむつなど)

この時期は夜間授乳が減る子もいれば、まだ必要な子もいます。おなかがすいていたり、ゲップが不十分で苦しかったりすると、寝つきにくくなります。

また、おむつが濡れていたり蒸れていると、不快感で眠りが浅くなります。眠る前のお世話をしっかり行うことで安定した睡眠につながります。

環境編(室温・湿度・明るさなど)

赤ちゃんは成長に伴って感覚が敏感になっていくため、快適な環境づくりが欠かせません。赤ちゃんにとって快適な室温は20〜24℃、湿度は50〜60%です。

夜は照明を暗めにし、静かな環境を整えることで赤ちゃんが眠りやすくなります。昼は光を取り入れて活動的に過ごし、夜とのメリハリをつけることで生活リズムの定着につながります。

タイミング編(眠いサインの見逃し・刺激過多など)

7ヶ月の赤ちゃんが起きていられる時間は2〜3時間程度が目安です。この時間を過ぎて眠気のサインを逃すと、疲れすぎて寝ぐずりしやすくなります。あくびや目をこするなどのサインをキャッチして寝かせてあげることが大切です。

また、日中に刺激が多すぎると夜の眠りが浅くなるため、夕方以降は適度に落ち着いた時間をつくることもポイントです。

体調編(発熱・ぐったり・授乳量減少など)

普段に比べて極端に寝ない、あるいは長時間眠り続ける場合は、体調不良の可能性があります。発熱・下痢・ぐったりして反応が鈍い・授乳量が減るなどの症状が見られたら注意が必要です。

普段と違う様子が続く場合は早めに小児科に相談しましょう。

毎日の過ごし方(生後7ヶ月)

生後7ヶ月になると活動量が増え、昼寝や夜の睡眠リズムにも変化が表れます。ただし、赤ちゃんは自分のペースで成長しているため、昼寝の回数や起きていられる時間がその日次第で変わることは自然です。

ここでは7ヶ月ならではの過ごし方のポイントを紹介します。

昼寝は2回と3回を行き来

この時期は昼寝が2回にまとまる子もいれば、まだ3回必要な子もいます。午前と午後の2回で十分に眠れる日もありますが、夕方に眠気が強いようであれば、3回目の短い昼寝を追加して調整します。

昼寝の回数は無理に固定せず、赤ちゃんの様子を見ながら柔軟に対応しましょう。

いつ2回に固定する?

多くは8〜9ヶ月頃。焦らなくて大丈夫です。

昼寝が完全に2回に固定されるのは、多くの場合8〜9ヶ月頃です。7ヶ月はまだ移行期なので、無理に2回にまとめる必要はありません。赤ちゃんが機嫌よく過ごせていれば、2回でも3回でも問題はなく、自然に回数が減っていきます。

起きていられる時間の目安

生後7ヶ月では、起きていられる時間は2〜3時間程度が目安です。これ以上起き続けていると、疲れすぎて寝ぐずりや夜の寝つきの悪さにつながります。あくびや目をこするなどの眠気のサインが見られたら寝かしつけるようにしましょう。

この先の変化と1日の流れ(生後7ヶ月)

7ヶ月になると、昼寝や夜間の睡眠がさらに安定し、生活リズムが整いやすくなります。ただし昼寝の回数や睡眠のまとまり方には個人差があることに加え、家庭での工夫も大切です。

ここでは、今後の変化や1日の流れの目安を紹介します。

昼寝2回への移行が進む

生後7ヶ月は、昼寝が3回から2回に移行し始める時期です。午前と午後にそれぞれしっかり眠れると、夕方の短い昼寝が不要になる日もあるでしょう。

ただし毎日一定ではなく、まだ3回目の昼寝が必要な日もあります。赤ちゃんの機嫌や活動量を見ながら柔軟に対応することが大切です。

1日の睡眠スケジュール例

朝7時頃に起床し、午前と午後に1〜2時間ずつ昼寝をとり、必要に応じて夕方に短い昼寝を加えるのが一般的です。夜は19〜20時台に就寝すると、7〜10時間まとまって眠れることもあります。

日中と夜間の活動と休息をバランスよく組み合わせることが、生活リズムの安定につながります。

「朝の起床時間を一定にする」とリズムが安定しやすくなります。

毎朝ほぼ同じ時間に起こすことで、赤ちゃんの体内時計が整いやすくなります。朝の光を浴びせて1日の始まりをはっきりさせると、昼寝や夜もすっと眠りやすくなります。

夜の寝かしつけだけでなく、朝の起床を意識することが生活リズムを安定させるコツです。

7ヶ月は昼寝が3回から2回に変化し始める移行期

生後7ヶ月の赤ちゃんは、1日の睡眠時間が11~13時間で、昼寝は2〜3回を行き来します。夜にまとまって眠れるようになる子も増えますが、個人差が大きく、日によって違いがあるのは自然なことです。焦らず赤ちゃんのペースを尊重し、心地よい環境と生活リズムを整えることで、親子ともに安心した毎日を過ごせます。

- 生後7ヶ月の赤ちゃんは1日で合計11~13時間ほど寝る

- 昼寝が短めになる一方で、夜は7~10時間まとめて寝られる子も増える

- なかなか寝ない・寝すぎの場合はお世話や寝室環境、体調を確認しよう

- この時期の赤ちゃんは昼寝が3回から2回に移行し始める

- 朝の起床時間を一定にすることで夜の就寝までのリズムが作りやすくなる

育児が不安なママ・パパをサポート

トモニテの記事は、アプリでもっと便利に読むことができます。

アプリは記事を読む以外にも、低月齢の赤ちゃんの成長記録に便利な「育児記録」の機能もあります。

ボタンタップで手軽な育児記録

© every, Inc.

生まれてすぐの赤ちゃんの生活リズムを把握するためにつけるべき育児記録。

トモニテのアプリなら、ボタンタップで簡単につけられて便利です。

パートナー間での共有はもちろん、じいじやばあばなどその他のご家族にも共有することで育児をシェアしやすくなります。

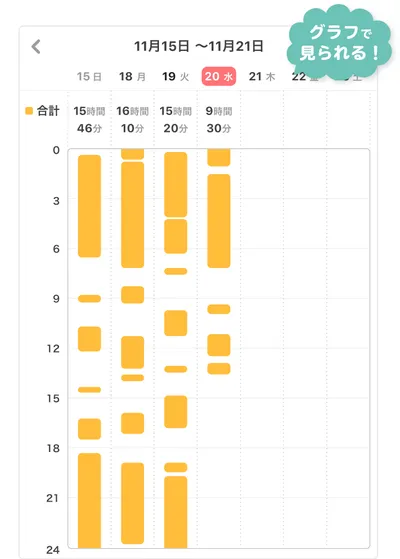

1週間ごとの記録がグラフでまとめて見れる

© every, Inc.

食事・睡眠・排泄・体温の記録では、1週間分の記録をまとめて見ることができます。

睡眠のまとめで周期が見えると、お昼寝のタイミングなどが予想しやすくなるので便利です。

大切な成長記録を印刷して残せる

トモニテアプリに記録した育児記録は、無料でPDFファイルとして出力ができます。

身長・体重も記録できるので、将来お子さんに見せてあげるために印刷・保管しておくのはいかがでしょうか。

サイベックスベビーカー当たる!

人気のベビーカー「サイベックス リベル」が当たるよ♪