夜泣きはいつからいつまで?原因と対策を月齢別に解説

「夜泣きが続いてつらい……」と悩んでいませんか?理由がわからず泣き止まない姿に、不安や戸惑いを感じる人も多いでしょう。また、「いつまで続くの?」「少しくらい放置しても大丈夫?」といった疑問を抱えている人も少なくありません。そこでこの記事では、夜泣きの特徴や始まる時期・終わる時期の目安、考えられる原因、今夜からできる対策、家族で協力して乗り越える工夫まで幅広くまとめています。夜泣きに対して安心できるヒントを知りたいママ・パパはぜひ参考にしてください。

「夜泣きが続いてつらい……」と悩んでいませんか?理由がわからず泣き止まない姿に、不安や戸惑いを感じる人も多いでしょう。また、「いつまで続くの?」「少しくらい放置しても大丈夫?」といった疑問を抱えている人も少なくありません。そこでこの記事では、夜泣きの特徴や始まる時期・終わる時期の目安、考えられる原因、今夜からできる対策、家族で協力して乗り越える工夫まで幅広くまとめています。夜泣きに対して安心できるヒントを知りたいママ・パパはぜひ参考にしてください。

夜泣きってなに?いつから始まり、いつ終わるの?

赤ちゃんの夜泣きは、多くの家庭で直面する悩みの一つです。「なぜ泣いているのかわからない」「いつまで続くのだろう」と不安に思うママやパパも少なくありません。

まずは夜泣きの定義や新生児の夜間の泣きとの違い、始まる時期やピーク、そして落ち着く目安について整理していきましょう。

夜泣きの定義と新生児の泣きとの違い

夜泣きとは、授乳やおむつの汚れなどの明確な理由がないのに、赤ちゃんが夜中に突然泣き出すことを指します。新生児の夜間の泣きは多くの場合、空腹や不快感が原因ですが、夜泣きは成長過程での脳や感情の発達と深く関係しています。

この違いを知ることで、ママ・パパは無用な心配を抱えずに済むようになります。

多いのは生後6〜11ヶ月、ピークは8〜10ヶ月

夜泣きがよく見られるのは、生後6〜11ヶ月ごろで、特に8〜10ヶ月にピークを迎えることが多いとされています。この時期は分離不安や人見知りが強まるため、夜中に親の姿が見えないと泣き出すケースが増えます。

さらに脳の発達が活発な時期でもあるため、睡眠中に昼間の刺激を整理する過程で覚醒しやすいのも特徴です。

おなか・おむつ・暑さ寒さなど「不快」が原因になることも

夜泣きの大きな理由の一つが、赤ちゃんが感じる小さな「不快感」です。おなかが空いている、おむつが濡れている、部屋の温度や湿度が合わないなどの要因があると、眠りが妨げられて泣き出してしまいます。

大人にとってはささいな違いでも、赤ちゃんにとっては大きなストレスになります。夜泣きのときは、まずこうした基本的な不快要素がないか確認してあげるとよいでしょう。

平均は1歳半ごろに落ち着くけれど、個人差は大きい

一般的に、夜泣きは1歳半前後になると自然に減っていきます。生活リズムが整い、言葉による意思疎通が少しずつできるようになることで、夜間の不安が和らぐためです。

ただし、2歳を過ぎても続く子もいるなど、一人ひとりの発達や環境によって差があります。目安を知ることで「うちだけ特別ではない」と安心できます。

夜泣きは放っておいても大丈夫?

少し様子を見て、自力で眠れる練習をさせるのはOK。ただし長時間の放置は体調不良や安心感に影響するため避けましょう。

赤ちゃんが泣いてもすぐに抱き上げず、短時間見守ることで、自分で再び眠る練習になることがあります。ただし長時間放置すると、体調不良のサインを見逃したり、安心感を失わせてしまったりするリスクがあります。大切なのは「少し様子を見つつも、必要なときはきちんと対応する」というバランスです。

夜泣きの主な原因と考えられる背景

夜泣きには「これのせいだ」と断定できる明確な原因があるわけではありません。赤ちゃんの体や心の発達段階に伴う自然な現象であることが多いですが、いくつかの要因が重なって起こるものだと考えられています。

ここでは代表的な原因を整理しましょう。

体内時計の未発達や睡眠サイクルの切り替え

赤ちゃんは大人と比べて体内時計が未発達で、昼夜の区別がはっきりしていません。また、眠りが浅く、深い睡眠への移行がスムーズではないため、睡眠サイクルの切り替えのタイミングで目を覚ましやすいという特徴があります。

その結果、理由が見当たらないように見える夜泣きにつながることがあります。

日中の刺激・分離不安・生活リズムの乱れ

日中に新しい体験や刺激が多かった場合も、夜の就寝中に脳が情報を整理する過程で目が覚めやすくなります。さらに、生後8〜10ヶ月ごろに強くなる分離不安も、夜泣きの大きな要因です。

また、生活リズムが不規則だと睡眠の質も低下し、結果的に夜中に泣き出す回数が増える傾向があります。

体調不良や夜驚症など別の原因の可能性

夜泣きと見分けがつきにくいものとして、発熱や鼻づまりなどの体調不良、または「夜驚症」と呼ばれる睡眠障害があります。夜驚症は、突然叫んだり暴れたりしても、翌朝になると本人は覚えていないのが特徴です。

夜泣きが長引いたり激しかったりする場合は、医師に相談することも大切です。

今夜からできる夜泣き対策と生活改善の工夫

夜泣きは発達過程の一部とはいえ、毎晩続くと親も心身ともに疲れてしまいます。大切なのは「今すぐできる対応」と「少しずつ整える生活習慣」を組み合わせることです。

ここでは実践しやすい方法を紹介しますので、ご家庭に合ったスタイルを見つけてみてください。

昼寝は16時まで・就寝ルーティンを習慣に

昼寝が夕方以降に長引くと、夜の寝つきが悪くなり、夜泣きにつながることがあります。そこで、昼寝はできるだけ16時までに終えるように意識しましょう。

また、寝る前に絵本を読む・同じ音楽をかけるなど「就寝ルーティン」を毎日繰り返すと、赤ちゃんが安心して眠りに入りやすくなります。

抱っこ・授乳・トントンなど

赤ちゃんが泣き出したときは、まず安心させることが大切です。抱っこして背中をトントンしたり、授乳で落ち着かせたりすると即効性があります。

完全に泣き止ませようと焦らず、少しずつ安心感を与えることが夜泣き対応の基本です。状況に応じて方法を組み合わせましょう。

寝室環境を整える

赤ちゃんはちょっとした光や音、暑さ寒さの影響を受けやすいものです。そのため、寝室は静かで暗めに保ち、エアコンや寝具で快適な温度を維持すると眠りやすくなります。

テレビやスマホの音や光も避け、落ち着いた環境をつくることが夜泣きの予防につながります。

入眠儀式で安心感をつくる

毎晩の寝かしつけで同じ流れを繰り返すことで「寝る時間だ」と赤ちゃんが理解しやすくなります。たとえば、お風呂のあとに絵本を読み、子守唄を歌ってから照明を落とすといったシンプルな流れでも効果があります。

決まった手順は赤ちゃんに安心感を与え、夜間の不安や目覚めを減らす効果が期待できます。

体調不良や夜驚症が疑われるときは受診を検討

熱や咳、ぐったりしているなどの症状が見られる場合は、夜泣きの原因が病気の可能性もあります。また、突然泣き叫んで落ち着かない状態が繰り返される場合は「夜驚症」などの睡眠障害が考えられます。

気になる症状が続く場合は、自己判断せず小児科などで相談することが安心につながります。

断乳すれば夜泣きはなくなる?

必ずではありません。授乳以外の要因も大きいためです。

断乳によって夜間授乳を求めなくなる子もいますが、夜泣き自体がなくなるわけではありません。夜泣きには体内時計の未熟さや不安感、日中の刺激など、授乳以外の要因も大きく影響しているためです。無理に断乳を急ぐのではなく、赤ちゃんの様子を見ながら対応を考えることが安心につながります。

家族で無理なく乗り越えるために

夜泣きは赤ちゃんだけでなく、ママ・パパの生活や気持ちにも大きな影響を与えます。毎晩続く対応を一人で抱え込むと心身の疲労が積み重なり、イライラや不安につながることもあります。

家族で協力し合い、無理のない対応ができるように工夫することが夜泣きを乗り越えるカギです。

夫婦で役割分担し「交代制」で休息を確保

夜泣き対応をどちらか一方が担うと、負担が偏り疲労も強くなります。そこでおすすめなのが「交代制」です。たとえば、今日はママが対応し、翌日はパパが担当する、といった具合にルールを決めておくことをおすすめします。

お互いに休息の時間を確保できれば心に余裕が生まれ、赤ちゃんにもより優しく接することができます。

夜泣きは発達過程の一部であり1歳半前後で自然に減ってくる

夜泣きは赤ちゃんの成長過程で多く見られる自然な現象です。原因や時期には個人差がありますが、必ず落ち着くタイミングがやってきます。無理に完璧を目指す必要はないため、できる範囲で工夫しながら家族で協力して乗り越えていきましょう。「いつか終わる」と知ることが、今を安心して過ごす大きな支えになります。

- 夜泣きとは、明確な原因がないのに夜中に突然泣き出すこと

- 夜泣きは生後6〜11ヶ月ごろによく見られ、ピークは8〜10ヶ月

- 夜泣きは1歳半前後で自然に減ってくることが多い

- 赤ちゃんを安心させる、環境を整えるなどの工夫で夜泣きを軽減させよう

- 一人で抱え込まず、家族で協力しながら乗り越えるのがカギ

育児が不安なママ・パパをサポート

トモニテの記事は、アプリでもっと便利に読むことができます。

アプリは記事を読む以外にも、低月齢の赤ちゃんの成長記録に便利な「育児記録」の機能もあります。

ボタンタップで手軽な育児記録

© every, Inc.

生まれてすぐの赤ちゃんの生活リズムを把握するためにつけるべき育児記録。

トモニテのアプリなら、ボタンタップで簡単につけられて便利です。

パートナー間での共有はもちろん、じいじやばあばなどその他のご家族にも共有することで育児をシェアしやすくなります。

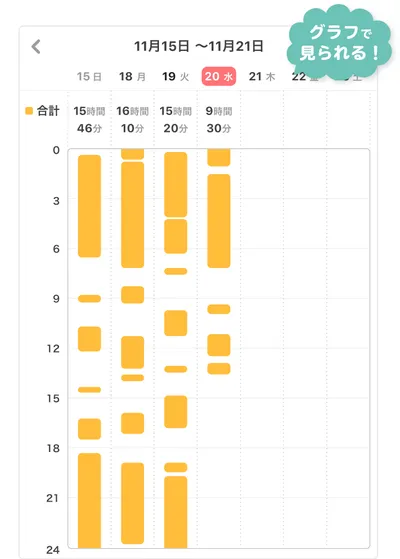

1週間ごとの記録がグラフでまとめて見れる

© every, Inc.

食事・睡眠・排泄・体温の記録では、1週間分の記録をまとめて見ることができます。

睡眠のまとめで周期が見えると、お昼寝のタイミングなどが予想しやすくなるので便利です。

大切な成長記録を印刷して残せる

トモニテアプリに記録した育児記録は、無料でPDFファイルとして出力ができます。

身長・体重も記録できるので、将来お子さんに見せてあげるために印刷・保管しておくのはいかがでしょうか。

サイベックスベビーカー当たる!

人気のベビーカー「サイベックス リベル」が当たるよ♪