「帰宅後3分の動線」が鍵!散らかるストレスを解消した小さな工夫

子どもと帰宅した瞬間、靴は散乱、バッグはソファに投げ出され、片付けタスクが山積み。収納グッズを買っても解決せず、怒鳴るばかりでストレス増。そんな私が「帰宅後3分の動線」を見直したら、家事が劇的にラクになりました。

子どもと帰宅した瞬間、靴は散乱、バッグはソファに投げ出され、片付けタスクが山積み。収納グッズを買っても解決せず、怒鳴るばかりでストレス増。そんな私が「帰宅後3分の動線」を見直したら、家事が劇的にラクになりました。

収納より大事なのは「帰宅後3分の動線」だった!

収納を増やすことに限界を感じて、発想を変えてみました。そもそも散らかるのって、「片付ける場所と脱ぐ・置く場所」が離れてるからじゃない?

そこで、収納よりも先に「帰宅後3分の動線」に注目したんです。脱ぐ・置く・掛けるというアクションを最短ルートで行う工夫を始めてみました。ポイントは、収納の中に綺麗に入れることじゃなくて、「とりあえずそこに置けば散らからない」という一時的な定位置を作ること。これが大正解!

散らかりを防いだ「小さな工夫」実例3選

動線を整えるために、わが家で導入して良かった工夫を3つご紹介します。

実例1:靴は脱いだらすぐ揃える仕組み作り

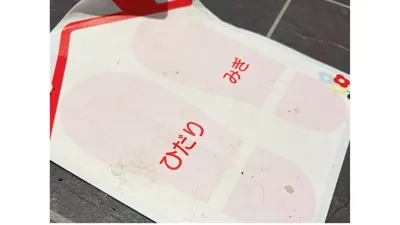

子どもの靴が玄関に散乱するのを防ぐために、セリアで見つけた靴を揃えるシートを置きました。

我が家では、大人も子どもも1人1足までは玄関に靴を出しっぱなしで良いルール。

でも、脱ぎっぱなしだと見栄えが悪いので、揃える習慣をつけられるようにこのシートを導入してみました。現在2歳1カ月の我が子は、揃えることはまだしませんが、「ここで脱いで、この上に揃えて置くんだよ」と根気良く毎日声掛けすることで、いつか自分から揃える子に育つといいなと思っています。

実例2:上着とバッグは「子どもの目線の高さのフック」へ

リビングに入る前に上着やバッグを脱ぐ場所を作るため、玄関ホールにセリアで購入した「インテリア木製ウォールフック4連」を設置しました。

高さは子どもの目線より少し低い位置にしました。

フックを設置したことで、「ここに掛けるのね」と自分で気がついたようで、こちらから指示は一切していないのに、保育園から帰宅すると娘は自分のバッグをフックに掛けるではありませんか!こんなシンプルな方法で玄関の散らかりが解消するなんて・・・と、感動しました。

実例3:洗濯物は自分で「洗濯ボックス」へ

実例2のウォールフックの下に、ダイソーで購入したソフトボックスを設置し、保育園から持って帰ってきた洗濯物や洗い物を入れる箱を作りました。

今はまだ、自分で仕分けはしませんが、親が毎日、バッグから洗濯物を取り出してボックスに入れる姿を見せています。

親が見せることで子どもも自然に「こうするんだ」と、習慣を身につけていってくれればいいなと思っています。

「動線」を整えたら、家事も親子の気持ちも劇的にラクに

これらの工夫を取り入れた結果、片付けが圧倒的にラクになりました。動線設計の最大の効果は、「なくしもの」が減ったこと。自然と物が定位置に戻るから、「あれどこやったっけ?」となる瞬間を減らすことができました。

収納スペースを増やす大変な作業じゃなくて、フックやシートなどの小さな工夫だけで、帰宅後のバタバタした時間が穏やかになったのが大きな収穫でした。

忙しいママパパへ。小さな動線設計で毎日のストレスを減らそう

収納テクニックを研究するのも良いですが、まずは「散らかる動線」から、見直してみませんか。

脱ぐ、置く、掛けるというシンプルなアクションがスムーズになるよう、小さな棚やトレーなどのアイテムを活用してみてください。ほんの3分の動線を設計するだけで、忙しい毎日のストレスを劇的に減らすことができるはずです。

本記事は執筆者の知見・経験をもとにまとめられていますが、トモニテがその正確性や効果を保証するものではありません。健康や育児に関する判断は、ご自身で行い、必要に応じて医師や専門機関にご相談ください。