少子化っていわれているけど、どのくらい進んでいるの?

日本の少子化の現状

少子化とは、生まれてくる子どもの数が減っていくことを表す言葉です。

詳しくいうと、親となり得る世代の減少や生まれてくる子どもの数(出生率)の低下に伴い、総人口に対する子どもの割合が減っていく傾向のことをいいます。

日本では1970年代半ば頃から、合計特殊出生率(1人の女性が一生のうちに出産する子どもの人数の平均値)が人口置換水準(人口の維持に必要な値で近年は2.07)を下回っており、少子化現象が続いている状況です。

厚生労働省が2021年2月に公表した人口動態統計速報によると、2020年の出生数の速報値は87万2,683人で、2019年より2万5,917人減少し過去最小の数値となっています(※1)。速報値には外国居住の日本人や日本居住の外国人の数が含まれているため、出生数の確定値はさらに少なくなり、2019年の出生数86万5,239人を下回る見通しです(※2)。

80年代以降の少子化の背景にはさまざまな要因がありますが、以下のような要因が考えられます。

・非婚化、晩婚化、晩産化

・女性の社会進出

・価値観の多様化

少子化の要因について、詳しくはこちらの記事を参考にしてみてください

日本の少子化の変遷

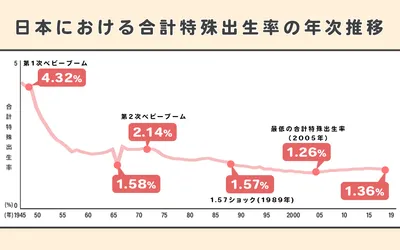

過去70年ほどの、日本の出生数と出生率の動向をみてみましょう。

日本では、1947~1949年に第1次ベビーブーム、1971~1974年に第2次ベビーブームがありました。出生数は、第1次ベビーブーム期の1949年に、過去最高の出生数である約270万人、第2次ベビーブーム期の1973年に約210万人でしたが、1973年以降、1990年までは毎年減少が続きました(※3)。

© every, Inc.

「令和2年版 少子化社会対策白書 全体版(PDF版)」(内閣府)を参考に作成

1991年以降は、増減を繰り返しつつ、緩やかな減少傾向となっています。2019年には出生数が90万人を割り、過去最少の出生数となりました。

合計特殊出生率については、第1次ベビーブームには4.3を超えていましたが、1950年代は急激に低下します(※4)。1957年以降、第2次ベビーブームまでは1966年を除いて、2.0前後を維持していたものの、1975年以降は再び低下傾向に(※5)。

そして1989年には、それまで最低の合計特殊出生率だった1966年の1.58より低い1.57を記録します(※6)。このことは「1.57ショック」と呼ばれており、少子化について問題認識が高まるきっかけになりました(※7)。

2005年には、合計特殊出生率が過去最低の1.26まで落ち込みましたが、2006年以降は少しずつ上昇していきます。しかし、2019年は1.36で2018年から0.06下回りました(※8)。

以上のように、70年前と比べ合計特殊出生率が大幅に下降していることがわかります。

婚姻届出数の現状と今後の動向は?

厚生労働省が2020年12月に公表した同年10月までの妊娠届出数は、2019年よりも減少しています。これは、新型コロナウイルスの影響が大きいと考えられています。

特に、緊急事態宣言が出されていた5月は、前年5月に比べて約18%も減少し、6月以降も減少が続きました(※9)。そのため、2021年の出生数は80万人を割るのではないかと予想されています。

そして、2020年の婚姻件数も2019年に比べて約13%少なく(※10)、1950年以来の減少率となり、2021年以降の出生数がさらに減少する要因になりそうです。

日本の少子化は、一般的な想定より約10年も早く進行することになりかねない状況にあります。

少子化が進むとどうなるの?

少子化が進むことにより、経済や社会保障、子どもの成長への影響、地域社会の活力の低下などの影響があると考えられています。

・経済への影響

労働力となる年齢の人口(生産年齢人口といい15~64歳のこと)が減少するため、労働力の供給が厳しくなり、経済成長率が低下する可能性があります。

そして、若い世代の労働力となる人口(若年労働力人口といい15~34歳)が減少することにより、IT技術などの新しい技術への対応力が弱まる可能性もあります。

・社会保障への影響

医療や年金、福祉など社会保障に関しては、主に働く世代の保険料と国民が納める税金でまかなわれています。少子高齢化が進み、年金や医療給付を必要とする人が増加すると、働く世代の負担が増えることになります。

・子どもの成長への影響

子ども同士の交流機会が減ると、ママやパパなど以外の他者とのコミュニケーション不足が起こり、子どもの健やかな成長に影響する可能性があります。また、青少年期に乳幼児と触れ合う機会がなくなると、親になったときの育児不安につながる場合があります。

・ 地域社会の活力低下

人口が減少する地域が増加して、過疎化が進行することが考えられます。高齢者だけの地域になると、伝統行事の開催が難しくなったり、住民同士で十分な助け合い活動ができなくなったりする可能性が出てきます。

_______

少子化の背景には、さまざまな要因があります。一人ひとりが少子化について理解を深めることで、子どもを望む人が、より安心して出産・子育てが行える社会へと近づく一歩になるかもしれません。

出典

※1:「人口動態統計速報(令和2(2020)年 12 月分)」(厚生労働省)

※2:「令和元年(2019)人口動態統計(確定数)」(厚生労働省)

※3、4、6、8:「「令和2年版 少子化社会対策白書 全体版(PDF版)」(内閣府)

※5、7:「平成27年版 厚生労働白書(平成 26 年度厚生労働行政年次報告)―人口減少社会を考える―~希望の実現と安心して暮らせる社会を目指して~〔 概 要 〕

※9:「令和2年度の妊娠届出数の状況について」(厚生労働省)

※10:「人口動態統計速報(令和2(2020)年 12 月分)」(厚生労働省)

写真提供:ゲッティイメージズ

※当ページクレジット情報のない写真該当