妊娠・出産にかかる費用はどのくらい?補助金制度や保険適用についても解説

「妊娠・出産にはどれくらいの費用がかかるんだろう?」「ちゃんと払えるかな?」といった不安を抱えていませんか。

妊娠・出産にかかる費用は病院や分娩方法によって異なりますが、補助金制度や保険を活用することで費用を抑えられる場合があります。

この記事では、妊娠・出産の費用をテーマに、費用の相場や補助金制度・保険適用の有無について詳しく解説します。

妊娠・出産にともなう出費に不安を感じている人や、出産費用をなるべく抑えたい人はぜひ参考にしてくださいね。

「妊娠・出産にはどれくらいの費用がかかるんだろう?」「ちゃんと払えるかな?」といった不安を抱えていませんか。

妊娠・出産にかかる費用は病院や分娩方法によって異なりますが、補助金制度や保険を活用することで費用を抑えられる場合があります。

この記事では、妊娠・出産の費用をテーマに、費用の相場や補助金制度・保険適用の有無について詳しく解説します。

妊娠・出産にともなう出費に不安を感じている人や、出産費用をなるべく抑えたい人はぜひ参考にしてくださいね。

妊娠から出産までにどのくらいの費用がかかる?

妊娠・出産にはさまざまな費用がかかりますが、どのくらいの費用がかかるかは病院や分娩方法、地域などによって大きな差があります。

まずは、妊娠・出産費用の相場を、病院・分娩方法・地域別に確認してみましょう。

公立病院・私立病院による違い

出産費用は、病院によって大きく異なります。

厚生労働省の統計調査によると、2023(令和5)年の出産費用の相場は公立病院で427,561円、私立病院で506,572円と、私立病院のほうが高い傾向にあります。

私立病院は設備やサービスが充実していることが多く、その分費用も高めといえるでしょう。

分娩方法による違い

出産費用は、自然分娩・分娩方法によっても異なります。

正常分娩にかかる費用は約50万円ですが、帝王切開などの異常分娩や無痛分娩の場合の費用相場は60〜70万円です。

ただし、帝王切開の場合は保険が適用されるため、自己負担額は3割となります。また、補助金制度の一つである「出産育児一時金」も活用すれば、実際に病院に支払う額はさらに少なくなるでしょう。

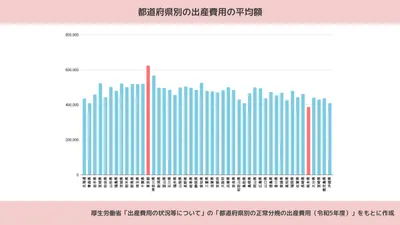

都道府県による違い

出産費用は、地域によっても大きな差があります。

出産費用が最も高い東京都の平均費用は約62万円なのに対し、最も安い熊本県では約39万円です。約23万円の差があり、地域によって出産費用がまったく異なることがわかります。

自治体によっては助成金制度を利用できることもあるため、出産を考えている地域の制度を一度確認しておくとよいでしょう。

妊娠から出産までの費用の内訳は?

妊娠から出産までにかかる費用は、大きく以下の3つに分かれます。

- 妊婦健診費用

- 入院・分娩費用

- その他の費用

それぞれの費用について詳しく見ていきましょう。

妊婦健診の費用

妊婦健診は、妊娠の経過を確認し、ママと赤ちゃんの健康を守るために欠かせないものです。一般的には、妊娠初期から出産までに14回程度受けます。

費用は1回あたり3,000〜10,000円程度かかり、合計すると4〜15万円ほどになることが一般的です。

ただし、一部の検査では自治体による助成を受けられ、費用負担を1回あたり4,000〜5,000円ほど抑えることができます。母子手帳と一緒に交付される補助券を病院の窓口に提出すれば助成を受けられるので、毎回忘れずに持参することが大切です。

入院・分娩費用

入院・分娩にかかる費用は、分娩方法や病院の種類によって大きく異なりますが、2023(令和5)年度の平均値は約50万円で、内訳は以下のとおりです。

入院・分娩費用の内訳の平均値(正常分娩の場合)

入院費用:122,898円

妊婦さんの入院にかかる室料や食事料など

分娩費用:298,898円

医師や助産師の技術料や、分娩時の看護・介助料

新生児管理保育料:51,572円

新生児の管理・保育にかかる費用

検査・薬剤料:15,738円

妊婦さんの検査・薬剤料

処置・手当料:17,433円

妊婦さんの医学的処置や乳房ケア、産褥指導などの手当にかかる費用

上記のほか、妊婦さんの希望で有料個室に入院した場合にかかる「室料差額(差額ベッド代)」や、お祝い膳など食事のグレードアップに費用が必要になることもあります。

その他の費用

妊婦健診や入院・分娩のほか、以下のような費用も考慮しておく必要があります。

その他の費用の内訳と相場

マタニティウェアや下着:3〜6万円

葉酸や鉄分などのサプリメント:1ヶ月あたり2,000〜5,000円

交通費

出産準備品(赤ちゃん用品など):10〜30万円

ただし、購入するアイテムによって価格は大きく変わるので、あくまで目安として考えてくださいね。

必要なものをリストアップし、漏れがないように準備しましょう。

妊娠・出産で利用できる公的支援制度は?

妊娠・出産の費用は、公的な支援制度を活用することで負担を軽減できることがあります。

ここでは、妊娠・出産に関連する公的支援制度について解説します。

自治体によって具体的な内容が異なるものもあるので、詳細は自治体のホームページなどで確認してくださいね。

妊婦健康診査費用補助券

自治体が発行する補助券を利用すれば、妊婦健診費用の一部または全額が助成されます。

補助券の枚数や金額は自治体によって異なりますが、14回目まで補助されることが一般的です。

補助券は、妊娠届を提出した際に母子手帳と一緒に交付されます。妊婦健診の際は忘れずに持参しましょう。

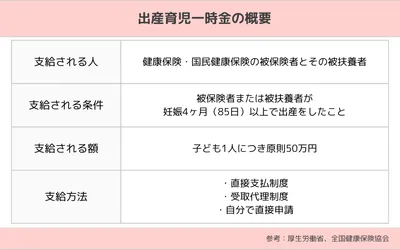

出産育児一時金

出産育児一時金は、出産費用の負担を軽減するための制度です。

健康保険・国民健康保険に加入している人が対象で、原則として子ども1人につき50万円が支給されます。

申請方法は、加入している健康保険に自分で申請する方法、病院が申請する「直接支払制度」や「受取代理制度」があります。

どの方法で申請するかは病院によって異なるので、事前に確認しておきましょう。

直接支払制度を使える施設なら出産費用を立て替えずにすむ

出産育児一時金の「直接支払制度」は、出産育児一時金を医療機関が健康保険組合に直接請求する仕組みです。

医療機関が健康保険から直接出産費用を受け取るため、自分で申請するケースとは異なり妊婦さんが高額な費用を立て替える必要がありません。

たとえば、分娩費用が55万円の場合、自分で申請する場合は55万円を一度支払う必要がありますが、直接支払制度なら55万円−50万円=5万円を支払うだけですみます。

「高額な出産費用を支払うのは無理…」という人は、直接支払制度に対応している病院での出産を検討するとよいでしょう。

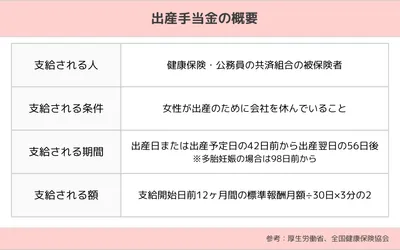

出産手当金

出産手当金は、会社員や公務員などの給与所得者が出産前後に休業した場合に支給されるお金です。

健康保険に加入している人が対象で、出産予定日または出産日の42日前(双子以上の場合は98日前)から出産翌日の56日後までのうち、会社を休んだ期間に応じて支給されます。

1日あたりの支給額は「直近12ヶ月間の標準報酬月額/30日×3分の2」で、勤務先の健康保険組合に申請すれば受け取ることが可能です。

産休中の生活を支えるお金なので、早めに準備しておきましょう。

高額療養費制度

高額療養費制度は、医療費が一定額を超えた場合に超過分が払い戻される制度です。出産時に帝王切開を行う場合などに適用されることがあります。

適用される自己負担限度額は、年齢や所得、1ヶ月の医療費によって異なります。たとえば70歳未満・年収400万円・1ヶ月に払った出産費用の総額が60万円の場合、1ヶ月の自己負担額の上限は83,430円となります。

加入している健康保険に「高額療養費支給申請書」を提出するか、事前に「限度額適用認定証」を取得し、医療機関に提示することで適用されます。

医療費控除

医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円(所得合計額が200万円未満の場合は総所得の5%)を超えた場合、その超過分を所得控除できる制度です。

出産にかかった費用も対象となり、以下のような支出が控除対象になります。

医療費控除が使える費用

妊婦健診費用

分娩・入院費用

不妊治療費

医師が必要と認めた場合に控除の対象となります。

通院時の交通費

電車やバスなど、公共交通機関を利用した場合に医療費控除が使えます。

医療費控除を受けるには、所得税の確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。控除を適切に受けられるよう、出産関連の費用はしっかりと記録しておきましょう。

また、申告後5年間は領収書を保管しておく必要があるため、なくさないように注意してください。

民間の医療保険に加入している場合は給付金を受け取れることも

民間の医療保険に加入している場合、契約内容によっては出産時に給付金を受け取れることがあります。特に、帝王切開で出産した場合、医療保険の入院給付金や手術給付金が支給される可能性があるでしょう。

給付金を受け取るには、保険会社への申請が必要です。契約内容を確認し、保障対象に当てはまる場合は早めに手続きを行いましょう。

妊娠・出産・育児の費用についてよくある質問

妊娠・出産だけでなく、その後の育児にも多くの費用がかかるため、経済的な不安を抱える人もいるでしょう。

ここでは、妊娠・出産・育児のお金に関するよくある質問に答えます。

産後の育児で使える公的支援制度は?

働く女性は育児休業等給付を受け取れます

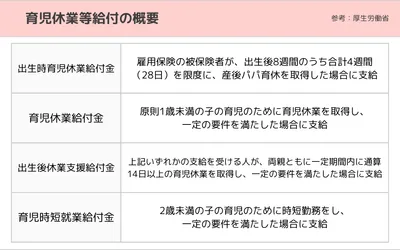

育児休業等給付金は、働く女性の育児休業中の生活を支えるための制度です。雇用保険に加入している人が対象で、出生時育児休業給付金・育児休業給付金・出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金の4つに分かれます。このうち出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金は、2025年4月に創設された制度です。対象条件や支給額は制度によって異なるので、詳細は事前によく確認しておきましょう。

費用を抑えるための産院選びのポイントは?

相見積もりをとりましょう

出産費用は病院ごとに大きく異なるため、事前に相見積もりを取ることが重要です。分娩費用、入院費、個室料金などの詳細を確認し、複数の病院を比較することで、予算に合った産院を選ぶことができます。また、出産育児一時金の直接支払制度に対応しているか、無痛分娩や帝王切開の追加費用がどの程度かかるかなども確認しておくと安心です。ただし、費用だけで選ぶのではなく、自宅からの通いやすさや医師の経験・実績、サポート体制なども考慮し、総合的に判断するようにしましょう。

公的支援制度を上手に使って妊娠・出産の費用を抑えよう

妊娠・出産には多くの費用がかかりますが、出産育児一時金や出産手当金などの公的支援制度を活用することで、負担を軽減することができます。

産院や出産方法によっても費用が変わるため、複数の病院や分娩方法を比較したうえで、自分に合った選択をすることが大切です。

公的なサポートを活用しながら、大切な命を迎える準備を整えましょう。

- 出産費用は、病院や分娩方法、地域などによって異なる

- 正常分娩は約50万円、帝王切開や無痛分娩は約60〜70万円かかる

- 妊婦健診では自治体による助成制度を利用できる

- 出産育児一時金、出産手当金、医療費控除なども活用して負担を軽減しよう

- 産院を選ぶときは複数の病院を比較し予算と希望に合うか確認しよう

出典

- 厚生労働省,「出産費用の状況等について」,2025/5/16閲覧

- 国立成育医療研究センター,「分娩・無痛分娩・帝王切開などの出産費用」,2025/5/16閲覧

- 厚生労働省,「出産育児一時金の支給額・支払方法について」,2025/5/16閲覧

- 全国健康保険協会,「子どもが生まれたときは出産育児一時金が受けられます。」,2025/5/16閲覧

- 全国健康保険協会,「出産のため会社を休んだときは、出産手当金が支給されます。」,2025/5/16閲覧

- 全国健康保険協会,「出産手当金について」,2025/5/16閲覧

- 厚生労働省,「高額療養費制度を利用される皆さまへ」,2025/5/16閲覧

- 全国健康保険協会,「高額な医療費を支払ったとき」,2025/5/16閲覧

- 国税庁,「医療費控除を受ける方へ」,2025/5/16閲覧

- 国税庁,「妊婦の定期検診のための費用」,2025/5/16閲覧

- 国税庁,「医療費控除の明細書」,2025/5/16閲覧

- 厚生労働省,「育児休業等給付について」,2025/5/16閲覧

【注意事項】

本記事は公開時点での情報となります。

本サイトでは正確な情報を提供できるよう最善を尽くしておりますが、妊娠期の母体の状態は個々人により異なるためすべての方に適用できるものではございません。

記事の一部では妊娠中の方から寄せられた体験談を紹介しておりますが、個人の実体験に基づいており医学的根拠があるものとは限りません。専門家の見解と異なる意見も含まれるためご注意ください。

掲載情報に基づく判断はユーザーの責任のもと行うこととし、必要に応じて適切な医療機関やかかりつけの病院などに相談・受診してください。

サイベックスベビーカー当たる!

人気のベビーカー「サイベックス リベル」が当たるよ♪

アプリで妊娠中の体調管理&情報収集!

自分の週数に合わせて情報が出てくる!

ママの妊娠週数に応じたおすすめ記事が表示されます。

ネットなどでわざわざ調べに行かなくても、出産予定日を設定するだけで、ママの妊娠週数に応じた情報が手に入りますよ!

おなかの赤ちゃんの成長がイラストでわかる

妊娠中のママがおなかの赤ちゃんの成長をよりイメージしやすくなる新機能です。

出産予定日までの日数をカウントダウンしながら、イメージイラストで週数に合わせて赤ちゃんが成長していくようすが見れます。

イラストをタップすると、赤ちゃんからのひとことが表示され、妊娠中のママを応援してくれます!

医師監修のメッセージで週ごとの赤ちゃんとママの様子がわかる

医師監修のもと、赤ちゃんやママに関する様子や変化に関する読み物を毎日更新!

「今日の赤ちゃんのようす」では、おなかの中で赤ちゃんがどう過ごしているのかなどについて分かります。

「今週のママのようす」では妊娠中のママの体調変化、過ごし方のアドバイスなどを毎週読むことができます。

パパにママの体調を理解してもらう助けにもなりますよ。