【1歳の夜泣き】「もう限界…」と思った時に。夜泣き対策を解説

1歳の夜泣きが毎晩続き、「もう限界……」「何が原因なの?」と悩んでいませんか?また、「このままずっと続くのでは」「病気かも」と不安に感じている人もいるでしょう。この記事では、1歳の赤ちゃんが夜泣きする理由や特徴、家庭でできる環境づくりや具体的な対処法、ママとパパの心が少しでも楽になる考え方やサポートの活用方法について詳しく解説します。

1歳の夜泣きが毎晩続き、「もう限界……」「何が原因なの?」と悩んでいませんか?また、「このままずっと続くのでは」「病気かも」と不安に感じている人もいるでしょう。この記事では、1歳の赤ちゃんが夜泣きする理由や特徴、家庭でできる環境づくりや具体的な対処法、ママとパパの心が少しでも楽になる考え方やサポートの活用方法について詳しく解説します。

1歳の夜泣きはなぜ起きる?

1歳の夜泣きは、赤ちゃんの心と体の成長が急速に進むために多く見られる現象です。睡眠リズムや感情の発達が未熟なため、夜中に突然泣き出すことがあるのです。ただし、夜泣きは一時的なものであり、多くの場合、特別な病気ではなく成長の一環です。原因や特徴を正しく理解し、焦らずに対応できるようにしましょう。

夜泣きの定義と1歳ごろの特徴

夜泣きとは、赤ちゃんが夜中に突然目を覚まし、大声で泣き続ける状態を指します。昼間は機嫌がよく、発熱や咳などの症状もない場合が多いのが特徴です。1歳ごろは脳や感情の発達が著しい反面、睡眠の質はまだ安定していないため、夜泣きが頻発しやすい時期です。この時期の夜泣きは個人差が大きく、環境や生活リズムの影響も受けやすいと考えられています。

主な原因:脳の発達、生活環境、感情の発達

1歳ごろの夜泣きは、脳の発達が急激に進むことで、眠りの深さが不安定になることが一因しています。昼間の刺激が強すぎたり、保育園への入園や引っ越しなどの生活環境の変化も影響します。また、感情が豊かになり始める時期でもあり、不安や興奮を上手に処理できず、夜間に泣くことで発散することもあります。これらの要素が複雑に絡み合って夜泣きが起きているのです。

これって夜泣き?夜驚症?病気のサイン?

夜泣きは、眠った後に突然泣き出すものの、意識はあり安心させると落ち着きます。

一方、夜驚症は意識がなく叫んだり暴れたりするのが特徴で、本人は翌朝覚えていないことが多いです。 また発熱や咳、ぐったりしている場合は病気の可能性があるため、医師に相談しましょう。

家庭でできる夜泣き対策

夜泣きは1歳ごろの子どもにとって珍しいことではなく、家庭でのちょっとした工夫で落ち着くこともあります。まずは子どもが安心して眠れる環境を整えることが大切です。そして、泣いたときの対応にも一貫性を持ち、ママとパパが冷静に向き合うことで子どもの不安を和らげられます。

ここでは、家庭で実践できる具体的な対策について紹介します。

環境を整える:部屋の温度、光、音

快適な睡眠環境を整えることは、夜泣きの軽減に大きく役立ちます。室温は夏は25〜28度、冬は20〜25度が目安です。夜になったら明るすぎる照明や強い光は避け、やや暗めの間接照明で落ち着いた空間を作るとよいでしょう。テレビや電子音を小さくし、静かな環境を保つことで、眠りが深くなり夜中に起きる回数が減る傾向があります。ホワイトノイズや一定の音楽を取り入れるのも効果的です。

泣いた時の対応:落ち着いたルーチンで接する

夜中に赤ちゃんが泣き出したときは、焦らず落ち着いて対応することが大切です。まずはやさしく声をかけたり、背中をトントンして安心させてあげましょう。

それでも泣き止まないときには、抱っこやおんぶをしてあげるのも効果的です。毎回同じ対応をしてあげることで、赤ちゃんは少しずつ安心感を持ちやすくなります。ただし、泣いたからといってすぐに部屋を明るくしたり遊ばせたりすると、完全に目が覚めてしまうことも。夜は「静かで落ち着いた時間」としてルーチンを守ってあげることが、赤ちゃんが安心して眠りにつく近道になりますよ。

避けたいNG対応

夜泣きが続くと、ママやパパも疲れてしまい、つい強い対応をしてしまいたくなることもあるかもしれません。しかし、中には赤ちゃんに悪影響を与えてしまう行動もあるので注意が必要です。

たとえば、泣き止まないからといって強く揺さぶってしまうと、赤ちゃんの脳に大きなダメージを与える危険があります。また、添い乳をくり返すと赤ちゃんが癖づいてしまい、夜中に何度も目を覚ます原因になることも。「どうしてもつらい」と感じたときは、ひとりで抱え込まずに、パートナーや周りに頼ることも大切です。

がんばりすぎないで。夜泣きと向き合う心構え

毎晩続く夜泣きに、心も体も疲れ果ててしまうことは決して珍しくありません。特に1歳ごろは育児に手がかかる時期で、ママやパパの睡眠不足や不安も積み重なりやすいものです。だからこそ「完璧にやらなくていい」と知ることが大切です。ここでは、夜泣きと付き合ううえで大切な考え方と、少し気持ちが楽になる方法を紹介します。

夜泣きは一時的。終わりは必ず来る

夜泣きは永遠に続くものではありません。多くの子どもは1歳半から2歳ごろになると睡眠リズムが安定し、自然と夜泣きも落ち着いていきます。「今がピーク」と考えることで、先の見通しが立ち、気持ちにも余裕が生まれます。夜泣きが始まる時期と終わる時期には個人差がありますが、「いつか必ず終わる」と信じることが、今を乗り切る力になります。

限界が来る前に

夜泣きの対応を一人で抱え込むと、心身ともに限界がきてしまいます。パートナーとしっかり話し合い、夜間の対応を交代するだけでも負担は大きく軽減されます。また、自治体の一時預かりや子育て支援サービスを活用することも選択肢の一つです。助けを求めることは決して甘えではなく、自分と子どものための大切な行動です。まずは「頼っていいんだ」と思えることが第一歩です。

1歳の夜泣きは脳の発達と、睡眠の未熟さから起こる

1歳の夜泣きは成長に伴う一時的な現象であり、必ず終わりが見えてきます。大切なのは、焦らず、頑張りすぎず、自分の心と体をいたわりながら向き合うことです。生活環境を整え、落ち着いた対応を心がけることに加えて、周囲の協力や支援を受け入れることが、子どもにもママ・パパにもやさしい選択になります。完璧を目指さず「できることから少しずつ」が夜泣き対策の近道です。

- 1歳ごろは脳が急激に発達するものの、眠りのサイクルはまだ未熟

- 昼間の刺激や生活環境の変化をうまく処理できずに夜泣きすることがある

- 夜は暗く静かな環境を作ることで赤ちゃんが深く眠りやすくなる

- 脳へのダメージを避けるため、強く揺さぶることは絶対に避ける

- 夜泣きの対応は一人で抱え込まず、自治体のサービスをうまく利用しよう

育児が不安なママ・パパをサポート

トモニテの記事は、アプリでもっと便利に読むことができます。

アプリは記事を読む以外にも、低月齢の赤ちゃんの成長記録に便利な「育児記録」の機能もあります。

ボタンタップで手軽な育児記録

© every, Inc.

生まれてすぐの赤ちゃんの生活リズムを把握するためにつけるべき育児記録。

トモニテのアプリなら、ボタンタップで簡単につけられて便利です。

パートナー間での共有はもちろん、じいじやばあばなどその他のご家族にも共有することで育児をシェアしやすくなります。

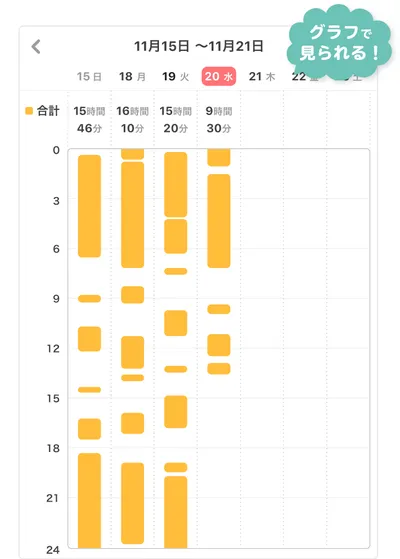

1週間ごとの記録がグラフでまとめて見れる

© every, Inc.

食事・睡眠・排泄・体温の記録では、1週間分の記録をまとめて見ることができます。

睡眠のまとめで周期が見えると、お昼寝のタイミングなどが予想しやすくなるので便利です。

大切な成長記録を印刷して残せる

トモニテアプリに記録した育児記録は、無料でPDFファイルとして出力ができます。

身長・体重も記録できるので、将来お子さんに見せてあげるために印刷・保管しておくのはいかがでしょうか。

サイベックスベビーカー当たる!

人気のベビーカー「サイベックス リベル」が当たるよ♪