夜泣きをしない子には共通点がある?生活習慣・環境など徹底解説

「どうしたら夜泣きが減るの?」と悩んでいるママ・パパは多いのではないでしょうか。この記事では、夜泣きをしない子に見られる共通点や、家庭でできる生活リズムや睡眠環境の工夫、夜泣きがないことの発達への影響について解説します。

「どうしたら夜泣きが減るの?」と悩んでいるママ・パパは多いのではないでしょうか。この記事では、夜泣きをしない子に見られる共通点や、家庭でできる生活リズムや睡眠環境の工夫、夜泣きがないことの発達への影響について解説します。

夜泣きをしない子には共通点がある

赤ちゃんの夜泣きは多くの家庭で悩みの種となるものですが、なかには「ほとんど夜泣きをしない子」もいます。夜泣きをしない子には、生まれ持った気質や生活環境、そして親の関わり方など、いくつかの共通点が見られます。ここでは、夜泣きをしない子に見られる特徴や、家庭内で自然と行われている関わり方について解説します。

どんな特徴がある?

夜泣きをしない子には、いくつかの共通した傾向があります。たとえば、生活リズムが安定しており、毎日決まった時間に寝起きする習慣がある子どもは、夜の睡眠中に目覚めにくい傾向があります。また、周囲の音や環境に対する順応性が高い、つまり少々の物音では起きないような子も、夜泣きをしにくいといわれています。さらに、ミルク育児で満腹感が安定している、布団でひとりで眠れるなど、睡眠における安心材料が整っている点も特徴です。

親が無意識にしている関わり方

夜泣きをしない子のママとパパには、過度に構いすぎず、子どもの自律性を尊重した関わり方を自然としている傾向があります。たとえば、泣いたからといってすぐに抱き上げるのではなく、少し様子を見守ったり、入眠のタイミングを一定に保っていたりします。こうした対応が、子どもの「ひとりでも安心して眠れる」感覚を育て、夜中に目覚めても再び自分で眠れる力を育む土台になります。

何気ない日常の工夫や雰囲気づくりが、子どもにとって安心できる睡眠環境につながり、夜泣きの少なさに関係するのでしょう。

夜泣きを減らすために家庭で整えたいこと

夜泣きを完全になくすことは難しくても、家庭での工夫次第で頻度を減らすことは可能です。特に生活リズムや睡眠環境の整備は、赤ちゃんの安心感や眠りの質に大きく関わります。ここでは、毎日の習慣づけや寝室の工夫など、今日から始められる具体的な対策を紹介します。

生活リズムのつくり方

生活リズムを整えるためには、毎日同じ時間に起き、朝日を浴びる習慣をつけることが重要です。これにより、赤ちゃんの体内時計がリセットされ、夜に自然な眠気が訪れるようになります。

昼寝の時間や長さも一定に保ち、夕方以降は興奮させすぎないように配慮しましょう。さらに、就寝前に絵本を読む・音楽を流すなどの「入眠儀式」を取り入れることで、眠る流れを赤ちゃんの体に覚えさせることができます。

睡眠環境の工夫

赤ちゃんが安心して眠れる環境づくりは、夜泣きの軽減に直結します。具体的には、室温は20〜25度前後、湿度は50〜60%程度に保ち、快適な空間を整えましょう。光はなるべく暗めにし、テレビなどの音も最小限に抑えると赤ちゃんがより安心できます。布団やパジャマも肌触りが良く、適度な保温性があるものを選ぶことで、夜中の不快感を防げます。また、寝る場所を毎回同じにすることも、安心感を生む重要なポイントです。

夜泣きしないことは問題ではない

夜泣きに悩む声がある一方で、「うちの子、全然夜泣きしないけど大丈夫?」と心配するママやパパもいるかと思いますが、夜泣きがないこと自体は決して異常ではありません。夜泣きの有無は赤ちゃんの個性や環境によって異なり、発達の遅れや愛着形成に問題があるとは限りません。

ここでは、夜泣きが少ない子どもの発達への影響をご紹介します。

発達への影響は?

夜泣きがないからといって、発達に問題があるとは限りません。睡眠リズムが安定している、性格的に穏やか、もしくは睡眠環境が整っているなど、夜泣きをしない要因はさまざまです。夜中に起きない子も、しっかりとした情緒発達をしているケースが多く、成長において何ら心配はいりません。

発達のペースには個人差があるため、「夜泣きしない=異常」と考える必要はありません。

夜泣きしない子って少数派?

実際には約3〜4割の赤ちゃんは夜泣きが少ない/しないとされています。

夜泣きがない子は決して特別ではありません。統計的には全体の3〜4割の赤ちゃんが夜泣きをあまりしない、もしくは経験しないといわれています。そのため、「うちの子だけ違う」と思い込まず、個性の一つとして受け止めることが大切です。夜泣きの頻度は幅が広く、育て方や性格、睡眠環境などによって自然と差が出るものです。

夜泣きの有無は赤ちゃん次第のため異常とは限らない

夜泣きをしない子には、生活リズムや環境、親の関わり方などに共通点が見られますが、それは決して「特別なこと」ではありません。夜泣きの有無は赤ちゃんの個性の一つであり、どちらが良い・悪いという話ではないのです。大切なのは、目の前の子どもに合った育児をすること。自信を持って、安心できる毎日を積み重ねていきましょう。

- 赤ちゃんの中には夜泣きをしない子やほとんどしない子もいる

- 赤ちゃんが泣いても少し見守るようにすると自分で眠る力が育っていく

- 生活リズムを整えることは夜に自然に眠くなるために重要

- 快適に眠れる環境を整えることも赤ちゃんの夜泣き軽減につながる

- 夜泣きをしない赤ちゃんも多く、夜泣きがないことは異常ではない

育児が不安なママ・パパをサポート

トモニテの記事は、アプリでもっと便利に読むことができます。

アプリは記事を読む以外にも、低月齢の赤ちゃんの成長記録に便利な「育児記録」の機能もあります。

ボタンタップで手軽な育児記録

© every, Inc.

生まれてすぐの赤ちゃんの生活リズムを把握するためにつけるべき育児記録。

トモニテのアプリなら、ボタンタップで簡単につけられて便利です。

パートナー間での共有はもちろん、じいじやばあばなどその他のご家族にも共有することで育児をシェアしやすくなります。

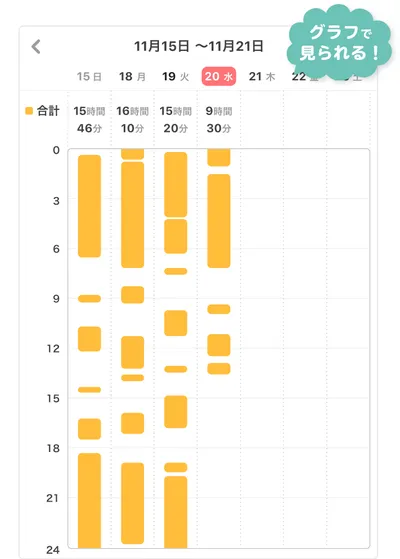

1週間ごとの記録がグラフでまとめて見れる

© every, Inc.

食事・睡眠・排泄・体温の記録では、1週間分の記録をまとめて見ることができます。

睡眠のまとめで周期が見えると、お昼寝のタイミングなどが予想しやすくなるので便利です。

大切な成長記録を印刷して残せる

トモニテアプリに記録した育児記録は、無料でPDFファイルとして出力ができます。

身長・体重も記録できるので、将来お子さんに見せてあげるために印刷・保管しておくのはいかがでしょうか。

サイベックスベビーカー当たる!

人気のベビーカー「サイベックス リベル」が当たるよ♪