子どもの睡眠不足が発達に与える影響とは?家庭でできる対策と注意点

子どもがなかなか寝てくれず、発達に影響があるのではないかと心配ではありませんか?また、「落ち着きがないのは発達障害の影響かも……」と不安を感じている人もいるでしょう。この記事では、睡眠不足が子どもの心身や発達に与える影響、発達障害との関係、そして家庭でできる具体的な改善方法まで幅広く解説します。

子どもがなかなか寝てくれず、発達に影響があるのではないかと心配ではありませんか?また、「落ち着きがないのは発達障害の影響かも……」と不安を感じている人もいるでしょう。この記事では、睡眠不足が子どもの心身や発達に与える影響、発達障害との関係、そして家庭でできる具体的な改善方法まで幅広く解説します。

睡眠不足が子どもの心と体に与える影響

子どもにとって睡眠は、心身の成長や日々の活動を支える重要な土台です。しかし、生活習慣や環境の変化により、現代では十分な睡眠が取れていない子どもも少なくありません。睡眠不足は、特に発達段階にある子どもにさまざまな悪影響を及ぼすことが知られています。

ここでは、具体的にどのようなリスクがあるのかを見ていきましょう。

成長ホルモンの分泌が妨げられる

子どもの身長や筋肉、骨の発達には、成長ホルモンの分泌が欠かせません。この成長ホルモンは主に深い睡眠中に多く分泌されるため、睡眠不足が続くと分泌量が減少してしまいます。

その結果、身体の成長が遅れたり、同年齢の子どもと比べて発育に差が出たりする可能性があります。就寝時間が不規則な子どもや、夜型生活になっている家庭では特に注意が必要です。

情緒の安定や集中力に悪影響が出やすい

睡眠不足は脳の働きを鈍らせ、感情のコントロールにも影響を及ぼします。たとえば、ちょっとしたことでイライラしたり、不機嫌になったりするのは、睡眠の質が低下しているサインかもしれません。

また、集中力の低下や注意力散漫な様子が目立つようになると、学習面や人間関係にも悪影響が出かねません。こうした傾向は、発達障害に似た症状として誤解されることもあります。

免疫力の低下、体調不良も起こりやすくなる

睡眠中は、体内の免疫機能が活性化され、ウイルスや細菌に対する防御力が高まります。一方で慢性的な睡眠不足が続くと、免疫機能が弱まり、風邪をひきやすくなったり、治りにくくなったりすることがあります。

また、疲れやすくなったり、食欲が落ちたりなど、体調全体にも悪影響を与えることがあるため、健康維持のためにも睡眠の質を保つことが欠かせません。

睡眠不足と発達障害の関係性

発達障害のような症状の中には、実は睡眠不足が原因となって現れているものもあります。近年では、十分な睡眠をとることで多動や集中力の問題が改善される例も報告されています。そのため、子どもの発達に不安を感じたときは、医療的な診断と並行して、生活習慣や睡眠環境を見直すことが大切です。

ここでは、睡眠と発達障害との関係性について詳しく見ていきます。

「発達障害のような症状」が出ることがある

子どもが夜に十分な睡眠を取れていないと、日中に多動や注意力の欠如、感情の起伏が激しいなどの特徴が目立つようになります。これらはADHD(注意欠如・多動症)の特徴と一致することから、発達障害と誤解されやすいといえます。

しかし実際には、睡眠を改善することで落ち着きや集中力が戻ることもあります。まずは睡眠状況の確認が重要です。

誤診を防ぐためにも睡眠環境の見直し

子どもの問題行動が目立つ場合、いきなり発達障害ではないかと疑わず、まずは睡眠環境を整えてみましょう。夜更かしが習慣化していたり、日中に十分な光を浴びていなかったりすると、体内リズムが崩れ、睡眠の質が下がります。

こうした環境を整えることで、誤診のリスクを減らし、子ども本来の力を引き出すことにもつながります。

発達障害と診断された場合、睡眠の影響も考えるべき?

はい。診断前後どちらの段階でも、睡眠習慣を整えることは非常に重要です。

発達障害と診断された場合でも、睡眠不足が症状を悪化させているケースは少なくありません。規則正しい生活や十分な睡眠を心がけることで、落ち着いた行動がとれるようになったり、集中力を保てるようになったりすることがあります。薬や療育に頼る前に、まず家庭でできる改善策として、子どもの睡眠の質と量を見直すことが大切です。

家庭でできる睡眠改善の工夫

子どもの睡眠の質を上げるには、特別な対処法を探すよりも、日々の生活習慣を丁寧に整えることがおすすめです。ちょっとした工夫を積み重ねることで、入眠がスムーズになり、発達にもよい影響を与えられます。

ここでは家庭で取り入れやすい睡眠改善のポイントを紹介します。

就寝・起床のリズムを一定に保つ

体内時計は毎日の生活リズムによって整えられます。就寝時間や起床時間が日によってバラバラだと、子どもの体は混乱し、眠気が来るタイミングも不安定になります。

そこで、平日・休日を問わず、できるだけ同じ時間に寝起きすることで、一定の時間に自然に眠気が訪れるようになり、深い睡眠につながりやすくなります。

朝の太陽光をしっかり浴びさせる

朝起きてからしっかり太陽の光を浴びることで、体内時計がリセットされ、夜に眠くなるリズムが作られます。また、太陽光を浴びると、幸福ホルモンと呼ばれるセロトニンが分泌され、精神的にも安定しやすくなります。

起床後はしっかりとカーテンを開け、朝食前にベランダや外に出て日を浴びる習慣をつけるのもおすすめです。

昼寝のタイミングと長さにも注意する

昼寝は体力回復や情緒の安定に役立ちますが、時間帯や長さによっては夜の寝つきに悪影響を与えることがあります。目安としては、午後3時までに30〜60分程度にとどめるのが理想です。

特に夕方以降の遅い時間に寝てしまうと、就寝時間が遅れたり、夜中に目が覚めやすくなることもあるため注意しましょう。

子どもが夜なかなか寝つかない場合はどうすれば?

日中の運動量を増やす、入浴時間を見直す、寝る前のスマホやテレビを控えることが効果的です。

日中に体をしっかり動かしていないと、夜にエネルギーが余って寝つきが悪くなることがあります。そこで、適度な運動を取り入れ、疲れが眠気を誘うようにしましょう。また、入浴のタイミングを寝る1時間前にすることで、体温の自然な低下に併せてスムーズに眠れるようになります。さらに、寝る前のスマホやテレビは脳を刺激し、眠気を妨げる原因になるため、控えることが重要です。

睡眠改善のための工夫で子どもの発達を応援しよう

睡眠不足は、子どもの心や体の発達に深刻な影響を与える可能性があります。成長ホルモンの分泌低下や情緒の不安定に加え、多動や集中力の欠如などは発達障害と誤解される原因にもなります。まずは生活リズムや睡眠環境を整えることが、子ども本来の力を引き出す第一歩です。家庭でできる小さな工夫から、ぜひ始めてみてください。

- 生活習慣や環境の変化により、睡眠を十分にとれていない子どもが増えている

- 子どもの睡眠不足は体の成長や情緒の安定に悪影響を及ぼす

- 睡眠不足だと免疫力が低下し、体調不良が長引くことも

- 睡眠不足によって発達障害のような症状が出ることがある

- 生活リズムを整えたり太陽光を浴びたりすることで睡眠の質を改善しよう

育児が不安なママ・パパをサポート

トモニテの記事は、アプリでもっと便利に読むことができます。

アプリは記事を読む以外にも、低月齢の赤ちゃんの成長記録に便利な「育児記録」の機能もあります。

ボタンタップで手軽な育児記録

© every, Inc.

生まれてすぐの赤ちゃんの生活リズムを把握するためにつけるべき育児記録。

トモニテのアプリなら、ボタンタップで簡単につけられて便利です。

パートナー間での共有はもちろん、じいじやばあばなどその他のご家族にも共有することで育児をシェアしやすくなります。

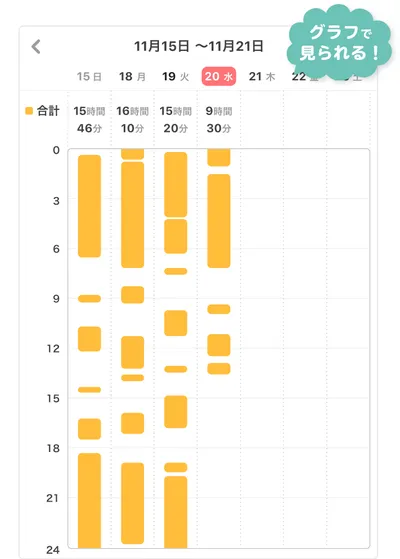

1週間ごとの記録がグラフでまとめて見れる

© every, Inc.

食事・睡眠・排泄・体温の記録では、1週間分の記録をまとめて見ることができます。

睡眠のまとめで周期が見えると、お昼寝のタイミングなどが予想しやすくなるので便利です。

大切な成長記録を印刷して残せる

トモニテアプリに記録した育児記録は、無料でPDFファイルとして出力ができます。

身長・体重も記録できるので、将来お子さんに見せてあげるために印刷・保管しておくのはいかがでしょうか。

サイベックスベビーカー当たる!

人気のベビーカー「サイベックス リベル」が当たるよ♪