【新生児】ミルクを飲んでも寝ない…。理由とすぐにできる対処法を紹介

「ミルクを飲んだのに、赤ちゃんが寝ない」と悩んでいませんか?授乳後なのに寝てくれないと不安になりますよね。また、寝ない原因が何かわからず、どう対処すればいいのか戸惑っている人も多いでしょう。この記事では、新生児がミルクを飲んでも寝ない場合について、空腹以外に考えられる原因や、新生児特有の睡眠サイクル、寝かしつけのテクニックまでをまとめて解説します。

「ミルクを飲んだのに、赤ちゃんが寝ない」と悩んでいませんか?授乳後なのに寝てくれないと不安になりますよね。また、寝ない原因が何かわからず、どう対処すればいいのか戸惑っている人も多いでしょう。この記事では、新生児がミルクを飲んでも寝ない場合について、空腹以外に考えられる原因や、新生児特有の睡眠サイクル、寝かしつけのテクニックまでをまとめて解説します。

新生児にミルクをあげても寝ない。なぜ起こる?

ミルクをしっかり飲んだはずなのに赤ちゃんが寝てくれない……。そんな経験をしたことがあるママ・パパは少なくないでしょう。新生児がミルクを飲んでも寝ない場合、空腹以外の要因が関係していると考えられます。

不快感や体調の都合、睡眠リズムが未発達であることなど、複数の要因が重なっていることもあります。原因を正しく理解することで、赤ちゃんも親もより快適に過ごすことができます。

よくある原因とそのメカニズム

赤ちゃんがミルクを飲んでも寝てくれない場合、空腹以外にもさまざまな原因が考えられます。赤ちゃんの睡眠はとても繊細で、少しの不快感や刺激が眠りを妨げてしまうこともあります。

ここでは、特に多く見られる原因とその背景にあるメカニズムを一つずつ見ていきましょう。原因を知ることで、適切な対応がしやすくなりますよ。

空腹が満たされていない

親としてはミルクを飲ませたつもりでも、量が足りていなかったり、しっかり吸えていなかったりすると、赤ちゃんは満足できません。また、飲みながら眠くなってしまい、実は必要な量を摂取できていないというケースもあります。

また、成長度合いや体調によってミルクの必要量は日々変わるため、前回と同じ量では足りないことも。飲み終わった後の機嫌や口の動きなどから、満足度を見極めることが大切です。

体調不良(便秘・発熱・鼻づまりなど)

赤ちゃんは言葉で伝えられませんが、寝ないことでママやパパが体調不良であることに気づくことができます。特に便秘やおなかの張り、軽い発熱、鼻づまりなどはよくある原因です。

寝かしつけても泣き止まない、抱っこしても落ち着かない場合は、体調が悪そうでないか丁寧に観察してみましょう。小さな変化でも、赤ちゃんにとっては大きな負担になっていることがあります。

ゲップが出ない

ミルクと一緒に飲み込んだ空気が胃に溜まると、おなかが張ったり、吐き戻しの原因になることがあります。赤ちゃんが寝付けない原因の一つとして、この「ゲップ不足」はとても多く見られます。

授乳後にしっかりと縦抱きして、優しく背中をトントンしてあげましょう。スムーズにゲップが出れば、不快感が解消されて寝てくれるようになります。

おむつが濡れている

おむつが濡れているだけでも、新生児は強い不快感を覚えます。特に夜間は気づきにくいものですが、寝ない原因の一つとして意外と多い要因です。

ミルクを飲ませても寝ない場合は、まずおむつの状態を確認してみましょう。おしっこやうんちがおしりに触れていると、かゆみやかぶれの原因にもなるため、こまめに交換してあげましょう。

興奮状態になっている

新生児は刺激にとても敏感で、明るい光や大きな音、強いにおいなどで簡単に興奮状態になってしまいます。特に日中にたくさんの人と関わった日や、長時間外出した日などは、疲れているはずなのに寝つけないことがあります。

寝る前には部屋を暗くし、安心できる静かな環境を整えてあげることが、スムーズな入眠への第一歩です。

授乳後にすぐ泣き出すのはなぜ?

空腹ではなく、ゲップや不快感などが原因である場合が多いです。まずは落ち着いて状態を確認しましょう。

ミルクを飲み終えたばかりなのに泣き出すと、親としては「足りなかったのかも」と不安になりますが、原因はそれだけではありません。ゲップが出ていないことや、濡れたおむつの不快感、外部からの刺激などが原因で泣いていることも多いです。まずは赤ちゃんの様子を落ち着いて観察し、一つずつ状態を確認してみましょう。焦らず対処することが大切です。

睡眠環境と赤ちゃんのリズムを見直す

原因への対応だけでなく、赤ちゃんが眠りやすい環境を整えることも重要です。新生児の睡眠には大人とは異なるリズムや特徴があるため、それに合わせた環境づくりが必要です。

ここでは、新生児の睡眠サイクルの基本と、快適に眠るための具体的な工夫について解説していきます。

新生児の睡眠サイクルとは

新生児の睡眠は、約2〜3時間の短いサイクルを繰り返すのが特徴です。昼夜の区別がまだついていないため、夜でも空腹で目を覚ますのは自然なことです。また、眠りも浅く、少しの刺激で目を覚ましやすい状態にあります。

こうした新生児ならではの睡眠リズムは生後2〜3ヶ月ほどで徐々に整っていくため、それまでは「寝たり起きたりを繰り返すのが普通」と捉えることが心の余裕にもつながります。

快適な環境づくりのポイント

赤ちゃんが安心して眠るためには、環境を整えることが欠かせません。室温は夏であれば冷房の設定温度を25~28℃を目安に、冬であれば暖房の設定温度を20~25℃くらいを目安にしましょう。また湿度は50〜60%を目安に保ちましょう。

光や音も睡眠に影響しやすいため、入眠前は部屋を暗く静かにし、テレビやスマホの音は避けるのがベストです。また、ホワイトノイズややさしい子守歌なども赤ちゃんにとって安心材料になる場合があります。

寝かしつけテクニックまとめ

睡眠環境を整えても、赤ちゃんがなかなか寝てくれないことはよくあります。そんなときに役立つのが、赤ちゃんに安心感を与え、スムーズな入眠を促す「寝かしつけテクニック」です。

ここでは、多くの家庭で実践されている効果的な方法を紹介します。赤ちゃんの個性に合わせて、相性のよい方法を見つけてみましょう。

抱っこ+トントン

赤ちゃんは、抱っこによるぬくもりや密着感によって安心します。その状態で背中をトントンとリズムよく軽く叩くことで、寝てくれる赤ちゃんも多いです。

また、おくるみで包むことで胎内にいた頃のような安心感を与えることができ、モロー反射に驚いて起きてしまうことも軽減されます。

眠る前にリラックスできる状態をつくってあげることが大切です。

リズム刺激

一定のリズムを感じることで、赤ちゃんは安心して眠りに入りやすくなります。背中をトントンしたり、軽くゆらしたり、やさしい子守歌を繰り返したりといった方法がおすすめです。

こうしたリズム刺激はおなかの中で聞いていた心音や母体の揺れに似ているため、赤ちゃんにとってはとても心地よいもの。無理のない範囲で、落ち着いたリズムを意識するとよいでしょう。

同じ流れで眠る習慣をつくる

毎晩決まった流れで寝かしつけをすることで、赤ちゃんは「これから寝る時間だ」と自然と認識できるようになります。たとえば、お風呂→授乳→部屋を暗くする→抱っこやトントンという流れを毎日繰り返すだけでも効果的です。

こうしたルーティンがあると、赤ちゃんの気持ちも安定しやすくなり、入眠への切り替えがスムーズになります。

新生児が寝ない場合は可能性を一つずつ確認しよう

新生児がミルクを飲んでも寝ない理由は、空腹以外にもさまざまあります。濡れたオムツの不快感や寝室の環境、モロー反射など、赤ちゃんにとってはどれも大きな刺激です。可能性を一つひとつ確認していくことで、寝てくれない理由を突き止めることができます。今うまくいかなくても大丈夫。赤ちゃんの成長を信じて、無理のない範囲でできることから試していきましょう。

- 新生児は満腹でない場合や体調不良の場合に眠れなくなる

- おなかやおむつの不快感、周囲の刺激も眠れない要因

- 新生児は昼夜の区別がついておらず、約2〜3時間の睡眠サイクルを繰り返す

- 赤ちゃんが心地よく眠れる環境を整えよう

- 寝かしつけには抱っこやおくるみ、リズム刺激などを試してみよう

育児が不安なママ・パパをサポート

トモニテの記事は、アプリでもっと便利に読むことができます。

アプリは記事を読む以外にも、低月齢の赤ちゃんの成長記録に便利な「育児記録」の機能もあります。

ボタンタップで手軽な育児記録

© every, Inc.

生まれてすぐの赤ちゃんの生活リズムを把握するためにつけるべき育児記録。

トモニテのアプリなら、ボタンタップで簡単につけられて便利です。

パートナー間での共有はもちろん、じいじやばあばなどその他のご家族にも共有することで育児をシェアしやすくなります。

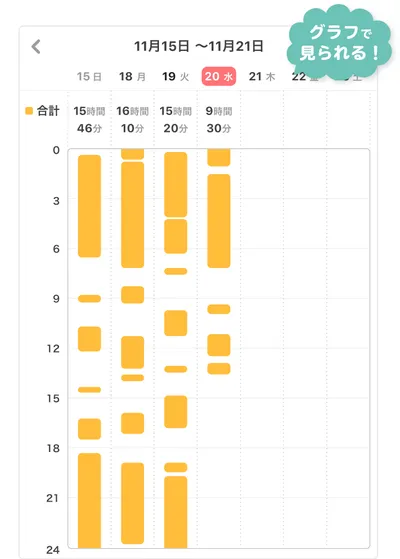

1週間ごとの記録がグラフでまとめて見れる

© every, Inc.

食事・睡眠・排泄・体温の記録では、1週間分の記録をまとめて見ることができます。

睡眠のまとめで周期が見えると、お昼寝のタイミングなどが予想しやすくなるので便利です。

大切な成長記録を印刷して残せる

トモニテアプリに記録した育児記録は、無料でPDFファイルとして出力ができます。

身長・体重も記録できるので、将来お子さんに見せてあげるために印刷・保管しておくのはいかがでしょうか。

サイベックスベビーカー当たる!

人気のベビーカー「サイベックス リベル」が当たるよ♪