夜中に突然叫ぶ子ども。それ「夜驚症」かも?親がとるべき対応と対策まとめ

夜中に子どもが突然叫び出す、または泣き叫ぶ――。そんな夜驚症の症状に悩んでいませんか?

「病気かもしれない」「どう対処すればいいの?」と不安になる人もいるでしょう。そこでこの記事では、夜驚症の主な症状や原因、家庭でできる正しい対応、再発時の心構え、そして予防に役立つ生活習慣までを詳しく解説します。

夜中に子どもが突然叫び出す、または泣き叫ぶ――。そんな夜驚症の症状に悩んでいませんか?

「病気かもしれない」「どう対処すればいいの?」と不安になる人もいるでしょう。そこでこの記事では、夜驚症の主な症状や原因、家庭でできる正しい対応、再発時の心構え、そして予防に役立つ生活習慣までを詳しく解説します。

子どもが突然叫ぶ・泣き叫ぶ…これって何?

夜中に突然、子どもが大声で叫んだり泣き出したりする――。そんな光景に戸惑ったことはありませんか?声をかけても反応がなく、何が起きているのかわからず不安になるママ・パパも多いはずです。

これらの行動は決して珍しいことではなく、夜驚症と呼ばれる睡眠障害が関係しています。ここでは「夜驚症」について詳しく解説していきます。

夜驚症とは?よくある症状と起こるタイミング

夜驚症とは、深い眠りの最中に突然叫んだり、泣き出したり叫んだりする睡眠障害の一つです。発作時には、目を見開いたまま恐怖の表情を浮かべ、大声を出したり体を起こして暴れることもありますが、実際には本人は目覚めていない状態です。

入眠後1〜3時間ほどのタイミングで起こることが多く、翌朝の本人には記憶がないことがほとんどです。親にとっては非常に衝撃的ですが、本人は自覚がないのがこの夜驚症の特徴といえます。

発症しやすい年齢と性別の傾向

夜驚症は主に、神経系の発達が活発な3歳から7歳ごろの幼児期に多く見られます。また、男女差でいうとやや男児に多くみられる傾向があるものの、どちらの性別でも発症する可能性は十分にあります。

成長に伴って自然に治まることが多く、小学校高学年以降ではほとんど見られなくなります。

夜驚症はなぜ起きる?

夜驚症の主な原因は、睡眠中の脳の覚醒機能が未発達であることにあります。特に深いノンレム睡眠の段階から浅い段階に移行する際に、脳の一部だけが不完全に覚醒し、混乱状態となることで発症します。

また、過度な疲労や精神的ストレス、生活リズムの乱れも夜驚症の引き金になることがあります。子どもにとっては発達途中の一時的な現象であることが多いため、慌てずに向き合うことが大切です。

焦らずにできる、夜驚症への正しい向き合い方

夜驚症は、症状の見た目が激しいため親はとても驚きますが、子ども自身にとっては発達過程の一つであることが多いです。大切なのは「慌てないこと」。適切な対応を知っておけば、安心して見守ることができます。

ここでは、家庭でできる正しい対応や、よくある疑問に答える形で、夜驚症との上手な向き合い方をご紹介します。

慌てないで!正しい対応とNG対応

子どもに夜驚症の症状が出た際に最も大切なのは「無理に起こそうとしない」ことです。揺さぶったり、強く声をかけたりすると、かえって症状が長引いたり、子どもが混乱したりすることがあります。

正しい対応は、静かに見守り、必要があれば周囲の安全を確保することです。自然と落ち着いていくのを待つのが最も安全で効果的です。

てんかんや悪夢との違いは?

てんかんは日中にも起こることが多く、脳波異常を伴います。悪夢はレム睡眠時に起こり、内容を覚えていることが多い点が夜驚症との大きな違いです。

てんかんの場合は、日中にも突然のけいれんや意識の消失が見られることが多く、医療機関での脳波検査によって診断されます。一方、悪夢は浅い睡眠(レム睡眠)中に起こり、怖い夢の内容をはっきり覚えているのが特徴です。夜驚症はノンレム睡眠のタイミングで起こり、本人に記憶がない点が大きな違いです。

病院に行くべきタイミングは?

毎晩症状が現れる、けがの危険がある、親の精神的負担が大きい場合は、小児科や小児精神科の受診を。

基本的に夜驚症は一過性のため経過観察が中心ですが、毎晩のように発作が起きて睡眠に支障が出ている場合や、転倒・壁への衝突などでけがの危険がある場合、また親のストレスが限界に近い場合は、医療機関の力を借りるようにしてください。早めの受診で安心を得られるケースも多くあります。

今日からできる!夜驚症の予防と環境づくり

夜驚症は脳が未発達であることが関係するとはいえ、日々の生活習慣や睡眠環境を見直すことで発症の頻度を減らせる可能性があります。親ができることは限られているようで、実はたくさんあるといえます。

ここでは、夜驚症を予防するために意識したい生活リズムや、子どもが安心して眠るための環境づくりについて詳しく紹介していきます。

安心できる入眠環境とは

就寝前に毎晩同じ流れを作ることで、子どもの心と体は自然と眠る準備に入ります。たとえば、入浴→歯みがき→絵本→消灯といった流れを毎日続けることで、脳が「もう寝る時間だ」と認識しやすくなります。

夜になったら部屋は暗く静かに保ち、照明をやわらかい光にするとさらに効果的です。テレビやスマホなどの強い光は避けましょう。

日中の過ごし方も影響大!昼間の刺激と疲労に注意

日中の活動が過剰に刺激的だったり、身体的に疲れすぎていたりすると、夜間に夜驚症が起きやすくなる傾向があります。そこで、テレビやゲームの時間を控えめにし、静かな時間も大切にしましょう。

また、無理なスケジュールや習い事の詰め込み過ぎはストレスの元になることもあります。心と体のバランスを意識した過ごし方が、夜の安定につながります。

夜驚症の「見えないつらさ」と、親にできること

夜驚症は子ども自身が覚えていないことが多いため、周囲には伝わりにくい「見えないつらさ」を親が抱えるケースが少なくありません。夜中に何度も起こされることによる睡眠不足や、「なぜうちの子だけ?」という孤独を感じることもあるでしょう。

そんなときは、一人で抱え込まず、パートナーや医療機関、同じ経験を持つ親との会話を大切にしてください。「自分もつらい」と声に出すことが、子どもと向き合う力になります。

夜驚症はいつか終わる。だからこそ、今必要なのは「正しい知識」

夜驚症に直面すると「このままずっと続いたらどうしよう」と不安になるかもしれません。しかし、多くのケースでは心配はいりません。大切なのは、夜驚症について正しく理解し、子どもの成長を信じて冷静に対応することです。

ここでは、成長に伴う見通しと、繰り返す症状への心構えについてお伝えします。

多くの子は成長とともに自然に治る

夜驚症は、脳の発達段階における一時的な現象とされています。睡眠中の脳の制御が未熟な幼児期に起こりやすいですが、成長とともに徐々におさまり、小学校高学年になる頃には自然に消えていくことがほとんどです。

長期的な治療が必要なケースはまれで、多くの場合は特別な対応をしなくても、時間が解決してくれます。

再発しても落ち着いて対処できるように

夜驚症は、一度おさまったように見えても、生活リズムの乱れやストレスなどをきっかけに再発することがあります。そんなときでも、症状の特徴や対応方法を知っていれば、慌てることなく対処できます。

家庭内で「夜驚症が起きたときはこうしよう」とルールを共有しておくと安心です。繰り返しを恐れすぎず、冷静に向き合う姿勢が子どもの安心にもつながりますよ。

子どもに夜驚症には親の落ち着いた対応が重要

夜驚症は成長過程で一時的に現れることが多い睡眠障害であり、過度に心配する必要はありません。正しい知識を持ち、慌てずに見守ることが、子どもの安心につながります。日々の生活リズムや就寝環境を整えることも、症状の予防や軽減に効果的です。もし不安が強い場合は、ひとりで抱え込まずに医療機関や周囲の力を借りましょう。

- 夜驚症は深い眠りの最中に泣き叫んだりする睡眠障害

- 睡眠中の脳の覚醒機能が未発達であることが原因で3~7歳でよく見られる

- 夜驚症の症状が出た場合は焦らずに安全確保して見守ろう

- 就寝前のルーティンや日中の過ごし方によって軽減できるよう調整しよう

- 一度治まっても生活リズムやストレスなどが原因で再発することがある

育児が不安なママ・パパをサポート

トモニテの記事は、アプリでもっと便利に読むことができます。

アプリは記事を読む以外にも、低月齢の赤ちゃんの成長記録に便利な「育児記録」の機能もあります。

ボタンタップで手軽な育児記録

© every, Inc.

生まれてすぐの赤ちゃんの生活リズムを把握するためにつけるべき育児記録。

トモニテのアプリなら、ボタンタップで簡単につけられて便利です。

パートナー間での共有はもちろん、じいじやばあばなどその他のご家族にも共有することで育児をシェアしやすくなります。

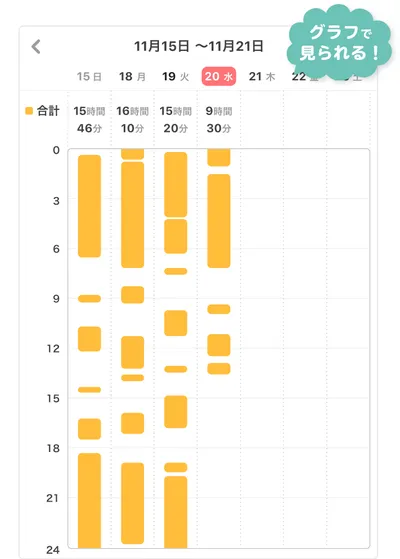

1週間ごとの記録がグラフでまとめて見れる

© every, Inc.

食事・睡眠・排泄・体温の記録では、1週間分の記録をまとめて見ることができます。

睡眠のまとめで周期が見えると、お昼寝のタイミングなどが予想しやすくなるので便利です。

大切な成長記録を印刷して残せる

トモニテアプリに記録した育児記録は、無料でPDFファイルとして出力ができます。

身長・体重も記録できるので、将来お子さんに見せてあげるために印刷・保管しておくのはいかがでしょうか。

サイベックスベビーカー当たる!

人気のベビーカー「サイベックス リベル」が当たるよ♪