赤ちゃんの夕寝、いつ卒業?月齢別の目安&トラブル回避のコツを解説!

「夕寝はいつまで必要?」と疑問に思っていませんか?赤ちゃんによって差があるため、やめるタイミングに迷う人も多いはずです。この記事では、夕寝の役割や月齢ごとの目安、やめるタイミング、スムーズな移行方法までを丁寧に解説します。

「夕寝はいつまで必要?」と疑問に思っていませんか?赤ちゃんによって差があるため、やめるタイミングに迷う人も多いはずです。この記事では、夕寝の役割や月齢ごとの目安、やめるタイミング、スムーズな移行方法までを丁寧に解説します。

そもそも「夕寝」って必要?

赤ちゃんの睡眠には「朝寝」「昼寝」「夕寝」があり、特に生後6ヶ月頃からは日中にこの3回の睡眠を取る子が多くなります。なかでも夕寝は、夕方に一度疲れをリセットし、夜に眠るまでの体力を回復させる役割を持ちます。

とはいえ、成長に伴って必要性が変化するため、「いつまで続けるべきか」「やめるとどうなるのか」と悩む人も多いといえます。まずは、夕寝の意味や役割を見ていきましょう。

夕寝がある赤ちゃんとない赤ちゃん、何が違う?

夕寝をするかどうかは赤ちゃんによって異なります。

夕寝がある赤ちゃんは、夕方までの疲れを解消できるため機嫌がよく、夜まで穏やかに過ごせる傾向があります。一方、夕寝をしない赤ちゃんは、夕方以降に機嫌が悪くなったり、寝ぐずりや夜泣きが増えたりすることがあります。

特に生後6〜9ヶ月頃は体力と睡眠リズムのバランスが不安定な時期です。そのため、夕寝の有無がその日の夕方以降の過ごし方や夜の眠りに大きな影響を与えます。

なぜ夕方に眠くなるの?脳の発達と関係あり

赤ちゃんが夕方に眠くなるのは、脳が急速に発達しているからです。新しい刺激や情報を処理するために多くのエネルギーを消耗するため、夕方に一時的な休息が必要になります。

また、体内時計がまだ整っていないため、朝からの活動で疲れがたまり、夕方に眠気のピークが来やすいことも理由の一つです。

睡眠の質を守る!夕寝が果たす“つなぎ”の役割

夕寝は、赤ちゃんが一日を乗り切るための「つなぎ」として重要な役割を果たします。朝寝・昼寝のあと、夜までの活動時間が長すぎると、疲れすぎてしまい夜の寝つきが逆に悪くなることがあります。

そこで、夕寝で適度に休息を取ることで、脳と体がリフレッシュし、夜の眠りの質が保たれやすくなります。無理に夕寝を省くより、スケジュールに合わせて取り入れることで全体の睡眠バランスが整いやすくなります。

夕寝と夜泣き・寝ぐずりの意外な関係

夕寝を上手に取り入れられないと、赤ちゃんは疲れすぎて夜の寝つきが悪くなったり、夜泣きが増えたりすることがあります。特に、夕方以降の過ごし方は夜の睡眠に直結しやすいため、夕寝のタイミングや長さは重要です。

一方で、夕寝が遅すぎたり長すぎたりすると、今度は夜の就寝時間が遅れる原因になることも。ちょうどよいバランスが、夜の快適な眠りへのカギとなります。

「夕寝はいつまで必要?」月齢ごとの目安と見極めポイント

夕寝は赤ちゃんにとって大切な役割を果たす一方で、成長とともにその必要性が徐々に減っていきます。どの時期に夕寝を卒業し、どうやって日中の睡眠回数を減らしていくかは、多くのママ・パパが悩むポイントです。

ここでは、夕寝が必要な期間や、2回寝に移行のタイミングを見極めるための目安を解説します。

夕寝が必要な期間 ― 平均的には何ヶ月まで?

多くの赤ちゃんは、生後6ヶ月頃から日中に3回の睡眠をとるようになります。このうちの1回が夕寝です。一般的に、夕寝が必要なのは生後8〜9ヶ月頃までとされており、その後は朝寝・昼寝の2回に移行していくケースが多いようです。

ただし、赤ちゃんの体力や活動量にも左右されるため、10〜12ヶ月頃まで夕寝が続くこともあります。

8〜9ヶ月で2回寝に移行する子が多い理由とは?

8〜9ヶ月頃になると、多くの赤ちゃんは体力がつき、起きていられる時間が長くなってきます。その結果、朝寝と昼寝で十分な休息が取れるようになり、夕寝が不要になる子が増えます。

また、この時期は離乳食が進み、1日のスケジュールが整いやすくなることも夕寝がなくなることに影響しています。夕方に眠そうにしていても、夜の睡眠に影響する場合は、夕寝を減らすことを考えましょう。

1歳を超えても夕寝しているけど大丈夫?

1歳を過ぎても夕寝をする赤ちゃんも珍しくありません。特に午前中にたくさん活動した日や、昼寝のタイミングがずれてしまった日などは、夕方に眠気がくることがあります。

重要なのは、夕寝のタイミングと夜の就寝への影響です。夕方遅くに寝ると、夜の就寝が遅れたり夜中に目を覚ましたりすることがあるため、夕寝が必要な場合でも短い時間で起こすようにしましょう。

「眠気のサイン」の見極め方

赤ちゃんによって眠くなるタイミングや眠気のサインは異なります。目をこする、ぐずる、動きが鈍くなる、視線が合わなくなるなどが一般的なサインですが、眠気が強すぎると逆にテンションが上がってしまうこともあります。

夕寝が必要かどうかを判断するには、こうしたサインを見逃さず、子どものリズムに合わせて柔軟に対応することが大切です。

夕寝がなくなると夜ぐっすり眠れるって本当?

はい。ただし活動時間が長くなりすぎると逆効果です。無理に夕寝をやめると寝ぐずりや夜泣きが増えることもあります。

夕寝をなくすと、赤ちゃんが夜にしっかり寝てくれるケースは確かにあります。ただし、夕寝をやめることで活動時間が長くなりすぎると、疲れすぎてしまい、逆に寝つきが悪くなることも。夕寝をやめる際は、夜の就寝時間を早めたり、夕方の過ごし方を工夫したりすることがポイントです。無理にやめず、少しずつ移行していくことが成功のカギです。

夕寝をやめるタイミングとスムーズな移行法

夕寝が不要になる時期は赤ちゃんによって異なりますが、移行の方法を誤ると、かえって機嫌が悪くなったり夜の寝つきに影響することがあります。大切なのは、子どもの成長やその日の様子に合わせて、無理なく夕寝を減らしていくことです。

ここでは、スムーズに「夕寝卒業」を達成するための具体的な方法や、親が判断するためのポイントをご紹介します。

自然な「2回寝への移行」の流れ

夕寝をやめるタイミングは、月齢よりも赤ちゃんの様子を見ながら進めるようにしましょう。多くの場合、8〜9ヶ月頃になると起きていられる時間が伸びてきて、自然と夕寝を飛ばす日が増えていきます。

ただし、完全に夕寝を卒業するまでは、2回寝と3回寝を繰り返す「移行期」がしばらく続くのが一般的です。この期間は焦らず、赤ちゃんの体力や機嫌を見ながら徐々に慣らしていきましょう。

「夕寝なし」でぐずる日はどうする?

夕寝をせずに過ごすと、疲れすぎから夕方に機嫌が悪くなったりぐずったりしてしまうことがあります。そんな日は、無理に起こし続けるのではなく、短時間の仮眠(15〜30分程度)をさせるようにしてみましょう。

また、外の空気を吸う・静かな遊びに切り替えるなどして、赤ちゃんの負担を軽減するのもよいでしょう。赤ちゃんの気持ちが落ち着けば、夜の寝つきもスムーズになります。

「今日は寝る日」「今日はやめる日」の判断基準

その日の活動量や昼寝の質、赤ちゃんの機嫌によって、夕寝が必要かどうかは変わります。昼寝が短かった日や外出時間が長かった日は、夕寝が必要になることがあります。

一方、しっかり昼寝ができていて元気に過ごしているなら、夕寝をしなくても問題ありません。「ぐずりが激しい」「目をこすっている」などのサインを見極め、柔軟に対応することが重要です。

夕寝をやめた日はどう調整する?

夕寝をしなかった日は、赤ちゃんが疲れ切って夜に寝ぐずることがあります。これを避けるため、夜の就寝時間を30分〜1時間早めに設定するのがおすすめです。

また、夕方以降は静かな環境を整える、刺激を減らすなどしてリラックスさせることも大切です。無理に夜のルーティンを維持するよりも、子どもの疲れ具合に合わせてスケジュールを柔軟に変えることがスムーズな睡眠につながります。

「夕寝をやめたら一日中機嫌が悪い…」これは失敗?

失敗ではありません。体力がまだ足りない可能性があるため、日によっては30分だけ夕寝をさせてもOKです。様子を見ながら進めましょう。

赤ちゃんの体力は個人差が大きいため、月齢に応じて夕寝をやめたとしても毎日機嫌よく過ごせるとは限りません。ぐずりが続く場合は、体力的にまだ夕寝をやめるタイミングではないというサインかもしれません。この場合は無理に完全にやめるのではなく、「短めの夕寝」を挟むなどしてバランスを取るようにするのがおすすめです。日ごとの様子を見ながら少しずつ進めることで、自然と安定したリズムに近づいていきます。

夕寝は赤ちゃんの機嫌や夜の寝つきに次第で調整しよう

夕寝は赤ちゃんの成長に応じて少しずつ必要性が減っていきます。月齢だけでなく、その日の機嫌や日々の様子を観察しながら無理なく卒業していくことが大切です。「うちの子のペースでいいんだ」と思うようにすることで、心に余裕をもって子どもに向き合えます。焦らず、その子らしいリズムを見つけていきましょう。

- 夕寝をする赤ちゃんは体力が回復し、夜まで機嫌よく過ごせることが多い

- 夕寝をしない赤ちゃんは疲れすぎによって寝ぐずりや夜泣きをすることも

- 8〜9ヶ月頃になると、夕寝をしなくても夜まで過ごせる子が増える

- 赤ちゃんをよく観察し眠気や疲れのサインを見極めよう

- 夕寝をする日としない日を組み合わせて徐々に卒業していこう

育児が不安なママ・パパをサポート

トモニテの記事は、アプリでもっと便利に読むことができます。

アプリは記事を読む以外にも、低月齢の赤ちゃんの成長記録に便利な「育児記録」の機能もあります。

ボタンタップで手軽な育児記録

© every, Inc.

生まれてすぐの赤ちゃんの生活リズムを把握するためにつけるべき育児記録。

トモニテのアプリなら、ボタンタップで簡単につけられて便利です。

パートナー間での共有はもちろん、じいじやばあばなどその他のご家族にも共有することで育児をシェアしやすくなります。

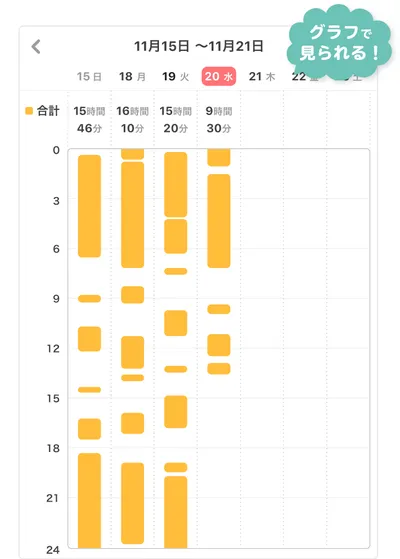

1週間ごとの記録がグラフでまとめて見れる

© every, Inc.

食事・睡眠・排泄・体温の記録では、1週間分の記録をまとめて見ることができます。

睡眠のまとめで周期が見えると、お昼寝のタイミングなどが予想しやすくなるので便利です。

大切な成長記録を印刷して残せる

トモニテアプリに記録した育児記録は、無料でPDFファイルとして出力ができます。

身長・体重も記録できるので、将来お子さんに見せてあげるために印刷・保管しておくのはいかがでしょうか。

サイベックスベビーカー当たる!

人気のベビーカー「サイベックス リベル」が当たるよ♪