幼児の昼寝、やめるタイミングは?年齢別の最適時間と寝かしつけのコツ

幼児の昼寝のタイミングや長さで悩むことはありませんか?昼寝をしない・しすぎることで夜の寝つきに影響が出ることもありますよね。この記事では、幼児にとって昼寝が持つ意味や年齢別の最適な時間、昼寝が長すぎることによるデメリット、家庭での寝かしつけのコツまで詳しく解説します。

幼児の昼寝のタイミングや長さで悩むことはありませんか?昼寝をしない・しすぎることで夜の寝つきに影響が出ることもありますよね。この記事では、幼児にとって昼寝が持つ意味や年齢別の最適な時間、昼寝が長すぎることによるデメリット、家庭での寝かしつけのコツまで詳しく解説します。

幼児にとっての“昼寝”が持つパワーとは?

幼児期の昼寝は、単なる「休息時間」ではありません。体と心の成長が著しいこの時期において、昼寝は発達を支える重要な役割を果たしています。特に脳や情緒、免疫などの側面に影響を与えることがわかっており、見落とせない習慣だといえます。

ここでは、昼寝が幼児に与える具体的なメリットについて詳しく見ていきましょう。

脳と心の発達に欠かせない理由

昼寝は、子どもの脳の成長を支える大切な時間です。睡眠中に脳内では情報の整理や記憶の定着が行われ、日中の刺激を処理する準備が整えられます。

特に幼児期は、言葉や感情の理解が急速に進みます。昼寝によって脳がリセットされることで、次の学びや遊びへの意欲や集中力が高まります。また、昼寝は感情のコントロールにも関与しているため、適切な昼寝は健やかな心の成長にもつながります。

免疫力や情緒の安定にも関係

昼寝によって十分な睡眠が確保されると、体の免疫機能が正常に働きやすくなります。成長ホルモンの分泌も睡眠中に活発になるため、体力の回復や病気への抵抗力を高める効果も期待できます。

加えて、睡眠不足はイライラやぐずりの原因となるため、昼寝を取り入れることで気持ちが安定しやすくなります。午後の時間帯に落ち着いて過ごせるようになるため、親も穏やかな時間を持ちやすくなります。

集中力や記憶力アップにも効果あり

昼寝をすることで、幼児の集中力や記憶力が高まるという研究結果もあります。午前中に学んだことを、昼寝中に脳が整理・定着させることで、理解力や思考力がより深まります。

実際に、昼寝をしている子どもは、絵本の内容をよく覚えていたり、新しい言葉を習得しやすかったりする傾向が見られます。遊びや学びの質を高める意味でも、昼寝は欠かせないといえるでしょう。

年齢別・幼児のベストな昼寝時間と回数

幼児の昼寝には、年齢に応じて適切な時間や回数があります。成長とともに必要な睡眠量は減少していくため、同じリズムで昼寝を続けていると夜の睡眠に影響が出てくる可能性も。

ここでは、年齢ごとの理想的な昼寝の目安を知り、子どもの生活リズムに合った対応ができるようにしましょう。

1~2歳

この時期の子どもはまだ体力が十分についていないため、昼寝が欠かせません。具体的には一日1回、1〜2時間を目安に取り入れるとよいでしょう。午前中にたっぷり遊んだあと、昼食を済ませてから寝て14時頃までに起こすのが理想です。

過度に長くなると夜の寝つきに影響するため、起きる時間を意識して調整することが大切です。

3~4歳

3歳を過ぎると昼寝の必要性は徐々に減ってきますが、子どもの体力は個人差が大きいため、様子を見ながら判断することが重要です。まだ昼寝が必要な子も多く、その場合は30分〜2時間程度が目安です。

昼寝をしない日があっても問題はなく、夕方の機嫌や夜の睡眠に影響が出ていなければ自然に減らしていって大丈夫です。

5歳以降

5歳になると体力もついてきて、昼寝をしなくても一日を元気に過ごせる子が増えます。夜の就寝がスムーズであれば、無理に昼寝をさせる必要はありません。

ただし、睡眠不足や体調が悪い日には短時間の昼寝が効果的です。週末などで疲れがたまっているようなときは、15〜30分の昼寝がリフレッシュにつながります。

3歳だけど昼寝を嫌がります。それでも昼寝をさせるべき?

無理に寝かせる必要はありませんが、日中ぐずりが多い・夕方に寝落ちするようなら短時間の昼寝を取り入れましょう。

子どもによって、昼寝の必要性には差があります。3歳で昼寝を嫌がる場合、無理に寝かせると逆にストレスになることもあるため、無理強いは避けましょう。ただし、午後に不機嫌になりやすかったり、夕方に突然寝てしまったりするようであれば、30分以内の短い昼寝をさせるとよいでしょう。寝かせ方を工夫して、本人がリラックスできる環境を整えることがポイントです。

昼寝が長すぎるとどうなる?やりがちなNGパターンと対策

昼寝は幼児の成長にとって欠かせないものですが、時間が長すぎると逆効果になることもあります。特に夕方以降まで寝続けることや、毎日の習慣化によって、夜の寝つきや生活リズムに影響が出ることも少なくありません。

ここでは、よくあるNGパターンとその対策を紹介します。

夕方まで寝てしまう → 夜泣き・寝つき悪化の原因に

昼寝が夕方まで長引くと、体力が回復しすぎてしまい、夜になっても眠気を感じにくくなります。その結果、寝つきが悪くなったり、深夜に目を覚ましたり、夜泣きしたりする原因になります。

特に3歳以降は体力もついてくるため、昼寝は14時頃までに終えるのが理想です。目覚ましやカーテンを開けるなど、自然に起きられる工夫をするとよいでしょう。

習慣化しすぎて夜の生活リズムが乱れる

毎日決まった時間に長時間の昼寝をしていると、子どもの体内時計が「昼も寝るのが当たり前」と認識し、夜間の睡眠に悪影響を与えることがあります。

特に休日や保育園が休みの日に長く昼寝してしまうと、そのリズムが戻らず、夜更かしの原因になることも。昼寝時間は日によって柔軟に調整し、夜の就寝時間を最優先に考える姿勢が大切です。

昼寝の質を上げる寝かしつけ環境のポイント

昼寝は長さだけでなく、質にも注意が必要です。短時間でもぐっすり眠れるようにするには、静かで落ち着いた環境を整えることが重要です。テレビの音や照明を控えめにし、布団やベッドまわりも快適に整えましょう。

絵本を読み聞かせたり子守唄を歌ったりすることで、子どもがスムーズに入眠しやすくなります。質のよい昼寝は、子どものその後の活動にもよい影響を与えます。

園とのギャップもこれで解決!家庭でできる昼寝ルーティンの作り方

保育園や幼稚園ではスムーズに昼寝できているのに、家庭ではうまくいかない…。そんな悩みを抱えるママ・パパは少なくありません。

実は、園での昼寝には一定のリズムや環境が整っており、その影響が大きいといえます。そこで、家庭でも園のようなルーティンを意識することで、昼寝のしやすさがぐんと改善されます。

ここでは家庭で実践できる昼寝ルーティンの作り方をご紹介します。

毎日同じ時間・同じ流れが大切

幼児は「いつも通り」が大好きです。昼寝も同じ時間・同じ流れで行うことで、自然と体が眠る準備を整えやすくなります。たとえば、「昼食後→歯みがき→トイレ→絵本→お昼寝」という流れを習慣化すると、体内リズムが整い、スムーズに眠りに入りやすくなります。

昼寝の時間が不規則だと、かえって眠気のタイミングを逃し、機嫌が悪くなる原因になることもあるため注意が必要です。

昼寝前のおすすめルーティン例

昼寝の質を上げるためには、入眠前の過ごし方にも工夫が必要です。たとえば、照明を落として静かな環境を作り、絵本の読み聞かせをしたり優しい音楽を流したりするとリラックスしやすくなります。

子どものお気に入りのぬいぐるみやブランケットを使うのも効果的です。毎日同じルーティンを続けることで「これをしたら眠る時間」と子ども自身が理解しやすくなります。

保育園・幼稚園での昼寝と家庭での違いは?

園では集団生活の一環として、決まった時間に一斉に昼寝が行われます。カーテンを閉め、静かな音楽を流すなど、眠りやすい環境が毎日整えられているのが特徴です。

一方、家庭では時間や環境が日によってバラバラになりやすく、子どもが眠るきっかけをつかみにくくなっている場合があります。この違いを理解し、家庭でも園のようなリズムを意識することが大切です。

保育園では昼寝してるのに、家ではしてくれない…

園では集団生活による流れと環境が整っているため昼寝をしやすいです。家でも似たリズムを再現することが効果的です。

保育園では、みんなが一斉に昼寝に入る流れができているため、子どもも「今は寝る時間」と自然に受け入れやすいといえるでしょう。また、室内の環境も眠りやすく整えられていることが多いため、スムーズに入眠できます。家庭ではそのような流れや環境が再現されていない場合が多いため、うまく昼寝してくれないことも。家でも照明を落とす、静かに過ごすなど、園での流れを参考にした工夫を取り入れてみましょう。

昼寝は子どもの年齢や体力に合わせ、時間や長さを調整しよう

幼児期の昼寝は、心と体の発達に欠かせない大切な習慣です。年齢に応じた昼寝の時間や回数を意識し、家庭でも適切なリズムを整えることで、夜の睡眠や日中の情緒にもよい影響を与えます。一方で長すぎる昼寝や不規則な習慣はトラブルのもとになるため、快適な環境づくりやルーティンの見直しが重要です。子どもの様子を見ながら、無理なく心地よい昼寝時間を作っていきましょう。

- 昼寝中の子どもの脳内では情報の整理や記憶の定着が行われている

- 免疫力向上や情緒の安定のためにも昼寝は重要

- 昼寝の必要性や長さは子どもの年齢によって変化する

- 昼寝が長すぎると夜の寝つきが悪くなるため時間帯や長さに注意

- 家庭でも園での流れを意識することで子どもが昼寝しやすくなる

育児が不安なママ・パパをサポート

トモニテの記事は、アプリでもっと便利に読むことができます。

アプリは記事を読む以外にも、低月齢の赤ちゃんの成長記録に便利な「育児記録」の機能もあります。

ボタンタップで手軽な育児記録

© every, Inc.

生まれてすぐの赤ちゃんの生活リズムを把握するためにつけるべき育児記録。

トモニテのアプリなら、ボタンタップで簡単につけられて便利です。

パートナー間での共有はもちろん、じいじやばあばなどその他のご家族にも共有することで育児をシェアしやすくなります。

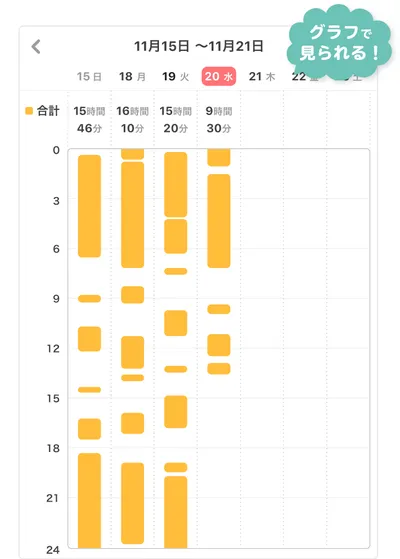

1週間ごとの記録がグラフでまとめて見れる

© every, Inc.

食事・睡眠・排泄・体温の記録では、1週間分の記録をまとめて見ることができます。

睡眠のまとめで周期が見えると、お昼寝のタイミングなどが予想しやすくなるので便利です。

大切な成長記録を印刷して残せる

トモニテアプリに記録した育児記録は、無料でPDFファイルとして出力ができます。

身長・体重も記録できるので、将来お子さんに見せてあげるために印刷・保管しておくのはいかがでしょうか。

サイベックスベビーカー当たる!

人気のベビーカー「サイベックス リベル」が当たるよ♪