新生児の昼寝、どれくらい寝るのが普通?よくある悩み&対処法について

新生児の睡眠について、「昼夜逆転していても大丈夫?」「昼寝の時間は決めるべき?」と不安に感じている人もいるでしょう。この記事では、新生児の昼寝の回数・時間の目安、リズムの整え方、快適な環境づくり、安全な寝かせ方などを詳しく解説します。

新生児の睡眠について、「昼夜逆転していても大丈夫?」「昼寝の時間は決めるべき?」と不安に感じている人もいるでしょう。この記事では、新生児の昼寝の回数・時間の目安、リズムの整え方、快適な環境づくり、安全な寝かせ方などを詳しく解説します。

新生児の昼寝は“成長のカギ”!

新生児期は1日のほとんどを眠って過ごします。その中でも「昼寝」は、赤ちゃんの心身の発達や生活リズムをつくるうえで重要な役割を果たします。とはいえ「どのくらい寝かせればいいの?」「昼寝って必要?」と疑問に感じる人も多いのではないでしょうか。

ここでは、新生児の昼寝に関する基本情報をわかりやすく解説します。

新生児は1日どれくらい寝るのが普通?

新生児は1日トータルで14〜20時間ほど眠るのが一般的です。まとまって眠るわけではなく、赤ちゃんによって個人差はありますが、2〜3時間おきに目を覚ましながら眠るのが特徴です。

これは、まだ体内時計が未発達で昼夜の区別がついていないことが理由です。授乳やおむつ替えで頻繁に起きるため、親にとっても不規則なリズムに感じやすい時期といえるでしょう。

昼寝と夜の睡眠に違いはあるの?

新生児期は昼夜の区別がついていないため、「昼寝」と「夜の睡眠」に明確な違いはありません。ただし、成長とともに少しずつ昼間に起きている時間が増え、夜にまとまって眠るようになっていきます。

赤ちゃんが生活リズムを整えやすくするためには、昼間は明るい環境で過ごし、夜は静かで暗い環境を整えることがポイントです。日中の過ごし方が、夜の睡眠にも影響してくるようになります。

月齢ごとの昼寝回数・時間の目安

新生児(生後0〜1ヶ月)の場合、昼寝というよりも1日中こま切れに眠る状態が続きます。生後2〜3ヶ月頃になると、1日に3〜5回ほどの昼寝に落ち着き、1回あたり30分〜2時間程度眠る子が多くなります。

月齢が上がるにつれて昼寝の回数は減っていき、夜の睡眠が長く安定していく傾向があります。赤ちゃんの様子を見ながら、無理に起こさず自然なリズムで過ごすことが大切です。

昼寝の役割とは?

昼寝は新生児の成長にとって欠かせない時間です。睡眠中には成長ホルモンが分泌され、脳や身体の発達が促されます。さらに、刺激を受けた情報を整理して記憶に定着させる働きもあるため、昼寝をしっかりすることは情緒の安定にもつながります。

赤ちゃんが泣いたり機嫌が悪くなったりするのは、眠気のサインであることも多いです。このタイミングで適切に昼寝をとることで、親子ともに穏やかな時間を過ごしやすくなります。

昼夜逆転を防ぐ!昼寝リズムの整え方

新生児期は昼と夜の区別がついておらず、夜に起きて昼に眠る「昼夜逆転」が起こりやすい時期です。一方で、生後2〜3ヶ月頃からは少しずつ生活リズムを整えていくことができるようになります。昼夜逆転を無理に矯正する必要はありませんが、親ができるちょっとした工夫で、赤ちゃんが体内時計を整えるのをサポートすることができます。

ここでは、昼寝を中心としたリズムづくりのポイントをご紹介します。

昼は明るく・夜は暗く!光を使ったメリハリ習慣

赤ちゃんの体内時計は、光の刺激によって整えられていきます。そこで、昼間はカーテンを開けて自然光の入る場所で過ごすことで「今は活動する時間」と身体に教えることができます。

一方、夜は照明を落とし、静かな環境をつくり、「眠る時間」と認識させることが重要です。日中と夜間で光の強さや環境にメリハリをつけることで、徐々に昼夜のリズムが身についていきます。

覚醒時間に注目!眠くなる前の“サイン”を見逃さない

新生児の起きていられる時間(覚醒時間)はとても短く、一般的には45分〜1時間程度だといわれています。赤ちゃんは眠くなると、目をこすったり、ぼんやりした表情になったり、急に機嫌が悪くなったりといったサインを見せます。

これらの眠気サインに気づいたタイミングで寝かしつけると、スムーズに昼寝に入りやすくなります。眠くなりすぎて泣いてしまう前に対処することが大切です。

日中の活動量と刺激が睡眠リズムに影響する?

日中に赤ちゃんがどれだけ刺激を受けたかも、夜の睡眠に影響を与える要素です。適度に抱っこしたり、声をかけたり、音の鳴るおもちゃで遊んだりといった刺激は、赤ちゃんの覚醒時間を充実させます。

その結果、昼寝や夜の睡眠が深まりやすくなります。ただし、過度な刺激は興奮しすぎて逆効果になることもあるため、赤ちゃんの反応を見ながら心地よい刺激を取り入れましょう。

昼寝の時間帯って決まってるの?

新生児期は時間より「赤ちゃんの眠気サイン」に合わせたほうが自然です。

新生児期はまだ生活リズムが整っていないため、「〇時に寝かせる」といった時間のルールを決めるのは難しいといえます。そのため、決まった時間にこだわるよりも、赤ちゃんの眠気のサインに合わせて寝かせてあげるようにしましょう。眠気を感じたタイミングで寝かせることで、赤ちゃんもスムーズに眠りやすくなりますよ。

昼寝しやすい環境づくり

赤ちゃんが安心してぐっすり昼寝できるかどうかは、周囲の環境に大きく左右されます。大人にとっては快適な空間でも、赤ちゃんにとっては暑すぎたり、まぶしすぎたりすることもあるため注意が必要です。

ここでは、赤ちゃんが心地よく眠れる環境を整えるためのポイントを、室温や光・音、寝かせ方などの観点から具体的に解説します。

快適な室温・湿度の目安は?

赤ちゃんが昼寝しやすい室温の目安は、夏は25〜28度、冬は20〜25度程度とされています。湿度は年間を通して40〜60%を保つのが理想です。

夏場はエアコンによる冷やしすぎに注意し、冬場は加湿器や濡れタオルを活用して乾燥を防ぎましょう。また、衣類や寝具も季節に合わせて調整することが大切です。

赤ちゃんの手足が冷たすぎたり、汗ばんでいたりする場合は室内環境を見直してみましょう。

光と音のコントロールで“落ち着く空間”を作ろう

昼寝をサポートするためには、適度に暗く静かな空間を用意することが大切です。真っ暗にする必要はありませんが、遮光カーテンで光を和らげるだけでも眠りやすさが格段に変わります。

また、生活音や外の音が気になる場合は、ホワイトノイズや優しい音楽を流すのも効果的です。環境音を整えることで赤ちゃんが安心しやすくなり、昼寝の質が向上します。

ベビーベッド派?布団派?安全な寝かせ方とは

ベビーベッドと布団のどちらを使うかは家庭の状況次第ですが、どちらの場合も「安全に寝かせること」が最優先です。柔らかすぎる寝具や枕、ぬいぐるみなどは窒息のリスクがあるため避けましょう。

敷布団やマットレスは適度な硬さのあるものを選び、赤ちゃんの顔周りには何も置かないことが基本です。寝返りが始まる頃には、さらに安全対策の見直しを行いましょう。

「昼寝が短い・寝ない」は異常?個性?

「うちの子、昼寝が短すぎる…」「そもそも全然寝てくれない!」そんな悩みを抱えるママ・パパは多いものです。しかし、それが“異常”や“問題”であるとは限りません。

赤ちゃんの睡眠は個人差が大きく、必ずしも一般的な範囲に収まらないことも。

ここでは、新生児の昼寝がうまくいかない理由や、気にすべきサインなどをご紹介します。

昼寝が短すぎる・すぐ起きるのはなぜ?

新生児がすぐに起きてしまう主な原因は、まだ眠りのサイクルが安定していないことにあります。新生児の睡眠は浅く、20〜40分程度で目が覚めてしまうのはごく自然なことです。

また、寝ていても、音や光、暑さや寒さなどの環境刺激で目覚めることもあります。毎回短くても、トータルの睡眠時間が足りていれば問題ないケースが多いため、過度に心配しすぎなくても大丈夫です。

そもそも“昼寝しない赤ちゃん”っているの?

一定のタイミングで昼寝をしない赤ちゃんは実際にいます。ただし、まったく寝ないということはなく、昼間に短時間の細切れ睡眠を取っている場合が多いです。

目を閉じていなくても、抱っこ中にウトウトしたり、静かにしているだけで赤ちゃんなりに休息がとれていることもあります。その子のリズムを観察し、無理に寝かせようとしすぎないことも大切です。

「寝ないとダメ?」と悩む前に知っておきたいこと

「昼寝をしっかりさせなきゃ」と焦るほどに寝かしつけがうまくいかないことも。赤ちゃんの睡眠には個性があり、一般的な目安と合わないからといって問題とは限りません。眠くなったタイミングで寝かせる、眠そうでなければ無理に寝かせないといった“柔軟さ”が、親子にとって心地よい生活リズムにつながります。

何よりも、赤ちゃんの機嫌や日中の様子を重視することが大切です。

発達や成長との関係性は?気にすべきサインとは

睡眠は発達と深く関係していますが、昼寝の長さだけで成長度合いを判断することはできません。ただし、常に機嫌が悪い、目の下にクマがある、授乳中に眠ってしまうなどの様子が頻繁に見られる場合は、睡眠不足を疑いましょう。

心配な場合は、1日の睡眠時間や生活リズムを記録し、小児科医に相談するのがおすすめです。気づきを共有することで安心につながります。

快適な環境を整え新生児が心地よく昼寝できるようにしよう

新生児の昼寝の長さやタイミングには大きな個人差があり、正解は一つではありません。重要なのは、月齢や赤ちゃんのサインに合わせて、無理のないリズムで過ごすことです。昼夜のメリハリをつけたり、快適な環境を整えたりすることで、少しずつ安定した睡眠へとつながっていきます。親が「ちゃんと寝かせなきゃ」と頑張りすぎず、赤ちゃんの様子を見ながら寄り添うことが、心地よい毎日への第一歩になります。

- 新生児は寝たり起きたりを繰り返し、1日トータルで14〜20時間ほど眠る

- 脳や身体の発達、情報の整理や記憶の定着のためにも昼寝は重要

- 赤ちゃんの眠いサインを見極めて寝かしつけをしよう

- 光や音、寝具に気を配り、赤ちゃんが安全に眠れる環境をつくろう

- 寝不足が疑われる場合は生活リズムを記録して小児科医に相談しよう

育児が不安なママ・パパをサポート

トモニテの記事は、アプリでもっと便利に読むことができます。

アプリは記事を読む以外にも、低月齢の赤ちゃんの成長記録に便利な「育児記録」の機能もあります。

ボタンタップで手軽な育児記録

© every, Inc.

生まれてすぐの赤ちゃんの生活リズムを把握するためにつけるべき育児記録。

トモニテのアプリなら、ボタンタップで簡単につけられて便利です。

パートナー間での共有はもちろん、じいじやばあばなどその他のご家族にも共有することで育児をシェアしやすくなります。

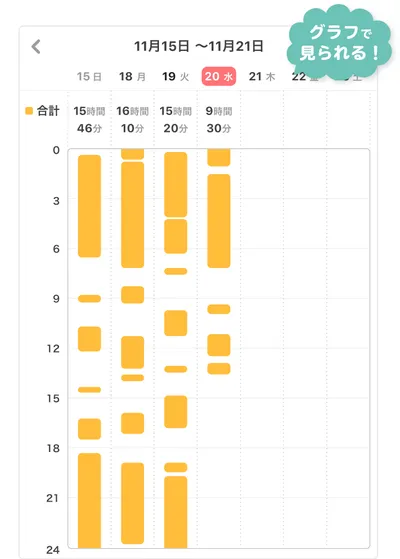

1週間ごとの記録がグラフでまとめて見れる

© every, Inc.

食事・睡眠・排泄・体温の記録では、1週間分の記録をまとめて見ることができます。

睡眠のまとめで周期が見えると、お昼寝のタイミングなどが予想しやすくなるので便利です。

大切な成長記録を印刷して残せる

トモニテアプリに記録した育児記録は、無料でPDFファイルとして出力ができます。

身長・体重も記録できるので、将来お子さんに見せてあげるために印刷・保管しておくのはいかがでしょうか。

サイベックスベビーカー当たる!

人気のベビーカー「サイベックス リベル」が当たるよ♪