子どもの睡眠時間は足りてる?年齢別の睡眠時間と生活リズムの整え方

成長に伴う子どもの睡眠時間の変化の目安がわからず、睡眠が足りているのか不安になっていませんか?また、昼寝の長さや夜更かしなど、生活リズムが整わずに悩んでいる人も多いでしょう。そこでこの記事では、子どもの年齢ごとの必要な睡眠時間の目安や睡眠不足を見極めるサイン、睡眠リズムを整える工夫を紹介します。子どもの成長や日中の機嫌が気になるママ・パパはぜひ参考にしてくださいね。

成長に伴う子どもの睡眠時間の変化の目安がわからず、睡眠が足りているのか不安になっていませんか?また、昼寝の長さや夜更かしなど、生活リズムが整わずに悩んでいる人も多いでしょう。そこでこの記事では、子どもの年齢ごとの必要な睡眠時間の目安や睡眠不足を見極めるサイン、睡眠リズムを整える工夫を紹介します。子どもの成長や日中の機嫌が気になるママ・パパはぜひ参考にしてくださいね。

子どもの睡眠時間は年齢でどう変わる?

子どもの成長に合わせて必要な睡眠時間は大きく変化します。月齢の低い赤ちゃんほど睡眠時間が長く、年齢が上がるにつれて徐々に短くなっていきます。年齢ごとの目安を知ることで「うちの子は睡眠が足りているのかな」と不安を感じた際の判断基準にすることができます。

ここでは年齢ごとに必要な睡眠時間の目安を解説していきます。

〜生後11ヶ月

生まれてから11ヶ月頃までは、1日の大半を眠って過ごします。新生児期は1日16~20時間ほどの睡眠が必要で、昼夜の区別がついていないため、2〜3時間ごとに寝たり起きたりを繰り返します。

生後半年を過ぎると夜のまとまった睡眠が増えていき、昼寝は3回程度になります。この時期はまだ生活リズムが不安定ですが、成長に伴って徐々に夜にまとめて眠る睡眠リズムに移行していきます。

1歳

1歳の1日の必要睡眠時間は、11〜14時間程度とされます。夜に10時間前後まとまって眠り、昼寝は2回から1回へ移行し始める頃です。

まだ体力が十分ではないため、午前と午後に分けて短く眠る子も少なくありません。睡眠の安定が心身の成長につながるため、就寝・起床時刻を一定にすることが重要です。

2歳

2歳の子どもも11~14時間の睡眠が目安です。昼寝は1回にまとまり、1〜2時間程度が一般的です。夜の就寝は20時台までにできると生活リズムが安定しやすくなります。

この時期は好奇心が旺盛になり「寝たくない」と抵抗することもありますが、毎日同じ入眠儀式を繰り返すことで気持ちが切り替わり、スムーズに眠れるようになります。

3歳

3歳に必要な睡眠時間は10〜13時間程度です。このころには昼寝を続ける子とやめる子が分かれ始め、園生活の影響も大きくなります。

昼寝がなくても夜しっかり眠れていれば問題ありませんが、眠気が強い場合は30分程度の昼寝を取り入れるとよいでしょう。夜更かしが習慣になると翌日の活動に支障をきたすため、就寝時刻を一定に保つことが大切です。

4歳

4歳に必要な睡眠時間は3歳と同じ10~13時間程度です。多くの子が昼寝を卒業し、夜にまとめて眠る生活に移行します。ただし、体力の消耗が激しい日や疲れがたまっている日は昼寝が必要になる場合もあります。

家庭と園のリズムを合わせつつ、毎日ほぼ同じ時間に寝起きできるよう心がけることで、安定した生活リズムを築けます。

個人差はどこまで許される?

睡眠時間はあくまで目安であり、子どもによって必要な長さには差があります。日中に機嫌よく・集中して遊んでいるか、食欲が安定しているかなどが睡眠が十分であるかの見極めポイントです。

昼間に頻繁に眠そうにしていたり、不機嫌が続く場合は睡眠不足の可能性があります。目安時間から多少のずれがあっても、生活全体に問題がなければ過度に心配する必要はありません。

「足りてる?足りてない?」を見極めるサイン

子どもの睡眠が足りているかを単に時間の長さだけで判断するのは難しいため、実際の生活の中での様子から見極めることが大切です。日中の行動や気分の安定、集中力の持続などを観察することで、十分に眠れているかどうかがわかります。

ここでは、睡眠が足りているかを見極めるサインを具体的に紹介します。

日中の機嫌・集中力からわかる睡眠不足の兆候

睡眠不足の子どもは、些細なことで泣いたり怒ったりするなど、感情が不安定になりやすいです。遊びや会話に集中できず、落ち着きがなくなることもあります。

普段より疲れた様子が見られる場合や、日中にうたた寝をしてしまうようなら睡眠不足のサインと考えられます。

よく眠れている子どもの行動サイン

しっかり眠れている子どもは、朝すっきりと目覚めて日中も元気に活動できます。遊びや学びに意欲的で、集中して取り組む姿も見られます。

また、感情が安定し、笑顔が多く機嫌よく過ごせることも大きな特徴です。こうした様子が見られれば、必要な時間分の睡眠をしっかりとれているといえます。

「昼寝が長すぎても大丈夫?」

合計睡眠時間が目安範囲に収まっていれば基本OK。ただし夕方遅すぎる昼寝は夜の寝つきに影響します。

昼寝が多少長くても、1日の合計睡眠時間が年齢ごとの目安に収まっていれば問題はありません。ただし夕方に2時間以上眠るなど、夜に近い時間帯での昼寝は、夜の寝つきが悪くなり、リズムが乱れる原因となります。昼寝は午後の早い時間までに終えるのが理想です。

年齢別のよくある悩みと解決のヒント

子どもの睡眠の悩みは年齢によって大きく変わります。赤ちゃんの頃は夜泣きや授乳、成長してくると昼寝の回数や夜更かしなど、それぞれの段階で特徴的な困りごとがあります。

ここでは年齢別のよくある睡眠の悩みと、その解決のヒントを紹介します。

〜生後11ヶ月

この時期は昼夜の区別がまだ安定しておらず、夜泣きや夜間授乳に悩む家庭が多いです。昼間にしっかり活動して体内リズムを整えることが、夜の睡眠改善につながります。

また、授乳や寝かしつけの順番を一定にして「眠る前のルーティン」をつくるのも効果的です。

1歳

1歳になると夜のまとまった睡眠は増えますが、まだ夜中に何度か起きる子もいます。歯の生え始めや分離不安などの発達の影響で眠りが浅くなるケースも少なくありません。

安心できる環境を整え、寝る前には絵本を読み聞かせる・音楽を聞かせるなどの習慣化した入眠儀式を行って落ち着いて眠れるように工夫しましょう。

2歳

2歳頃は「まだ遊びたい」と、寝ることを拒むようになる子が増えてきます。昼寝も1回にまとまってくるため、時間の長さによっては夜の寝つきが悪くなることもあります。

昼寝は午後早めに切り上げ、寝室を落ち着いた雰囲気にすることでスムーズな入眠につながります。

3歳

3歳になると昼寝をやめ始める子が出てきますが、園生活での活動量によってはまだ昼寝が必要になる日もあるでしょう。昼寝をしない日は夜早めに就寝するなど柔軟に調整しましょう。

また「暗いのが怖い」といった理由で寝るのを嫌がることもあるため、常夜灯などで安心感を持たせる工夫をしましょう。

4歳

4歳頃には多くの子が昼寝を卒業しますが、その分夜の睡眠をしっかり確保する必要があります。寝る前のテレビやスマホは脳を刺激して寝つきを妨げるため避けましょう。

また、日中に十分に体を動かすことと、就寝前に落ち着いた習慣を取り入れることで、安定した眠りが得られやすくなります。

睡眠リズムを整える家庭でできる工夫

子どもの睡眠時間をしっかり確保するためには、家庭での習慣づくりが欠かせません。起床や就寝の時間を安定させることはもちろん、日中の過ごし方や寝る前の環境も大きく影響します。

ここでは家庭で取り入れやすい工夫を紹介します。

起床時間を固定して就寝を逆算する

睡眠リズムを安定させる基本は「起床時間」を一定にすることです。朝決まった時間に起きることで体内時計が整い、就寝時刻も自然と安定しやすくなります。

たとえば朝7時に起きると決めれば、必要な睡眠時間を逆算して夜の就寝を決められるため、生活全体のリズムが整いやすくなります。

入眠儀式と寝室環境づくり

眠る前に同じ行動を繰り返すことで「これから寝る時間」と子どもが理解しやすくなります。たとえば、絵本の読み聞かせや、音楽をかけるといった入眠儀式を行ってみましょう。

また、寝室は暗めの照明にして、室温や温度を快適に保つことで、安心して眠れる環境が整います。寝具やパジャマも心地よさを重視すると効果的です。

スクリーン・運動・食事のタイミング調整

寝る直前までテレビやスマホを見ていると、脳が刺激されて寝つきが悪くなります。少なくとも就寝1時間前にはスクリーンの使用を控えるようにしましょう。

また、就寝直前は激しい運動を避け、夕食も寝る2〜3時間前までに済ませることが理想です。

これらを工夫によって子どもの入眠がスムーズになります。

日本の子どもは世界的に見て寝不足?

日本の子どもは海外の子どもと比べて平均睡眠時間が短いと指摘されています。この背景には生活習慣や親の帰宅時間の影響があるようです。

十分な睡眠がとれないと成長や学習に影響する可能性もあるため、家庭で意識的に早寝の習慣をつくることがとても大切です。

年齢別の目安を参考にしつつ日々の様子で睡眠が十分かを見極めよう

子どもは年齢ごとに必要な睡眠時間が異なり、日中の様子からも睡眠が足りているかを見極められます。大切なのは「目安を完璧に守ること」ではなく、家庭のリズムに合わせて工夫しながら整えていくことです。少しずつ環境や習慣を整えれば、子どもも親も心地よい眠りを手に入れられますよ。

- 子どもは成長に伴って必要な睡眠時間が少しずつ短くなっていく

- 実際に必要な睡眠時間には個人差があるため子どもの様子からも判断しよう

- 入眠儀式を毎晩繰り返すことで寝る時間だということを認識できるようになる

- 睡眠リズムを安定させるには起床時間を一定にすることがポイント

- 寝る前のテレビを控える、食事の時間を調整するなどの工夫も有効

育児が不安なママ・パパをサポート

トモニテの記事は、アプリでもっと便利に読むことができます。

アプリは記事を読む以外にも、低月齢の赤ちゃんの成長記録に便利な「育児記録」の機能もあります。

ボタンタップで手軽な育児記録

© every, Inc.

生まれてすぐの赤ちゃんの生活リズムを把握するためにつけるべき育児記録。

トモニテのアプリなら、ボタンタップで簡単につけられて便利です。

パートナー間での共有はもちろん、じいじやばあばなどその他のご家族にも共有することで育児をシェアしやすくなります。

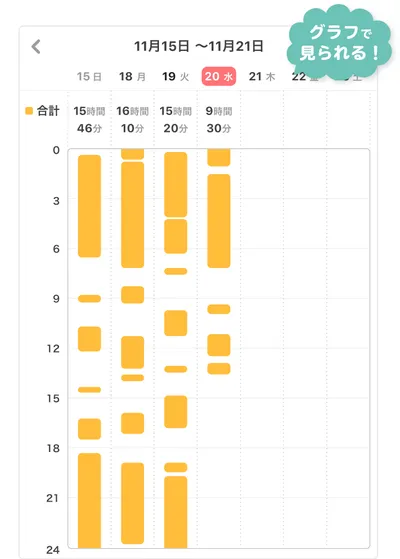

1週間ごとの記録がグラフでまとめて見れる

© every, Inc.

食事・睡眠・排泄・体温の記録では、1週間分の記録をまとめて見ることができます。

睡眠のまとめで周期が見えると、お昼寝のタイミングなどが予想しやすくなるので便利です。

大切な成長記録を印刷して残せる

トモニテアプリに記録した育児記録は、無料でPDFファイルとして出力ができます。

身長・体重も記録できるので、将来お子さんに見せてあげるために印刷・保管しておくのはいかがでしょうか。

サイベックスベビーカー当たる!

人気のベビーカー「サイベックス リベル」が当たるよ♪