【赤ちゃんの睡眠】日中の活動時間によって質も量も変わる!?

赤ちゃんが起きていられる時間がわからず、寝かしつけのタイミングを逃してしまうことはありませんか?また、ほかの子と比べて起きていられる時間が長い、あるいは短いことに不安を感じている人もいるでしょう。そこでこの記事では、月齢別の活動時間の目安や、眠いサインの見極め方、スケジュールの立て方、外出時の調整法について紹介します。寝ぐずりや夜泣きに悩んでいる人や、赤ちゃんの生活リズムを整えたい人はぜひ参考にしてくださいね。

赤ちゃんが起きていられる時間がわからず、寝かしつけのタイミングを逃してしまうことはありませんか?また、ほかの子と比べて起きていられる時間が長い、あるいは短いことに不安を感じている人もいるでしょう。そこでこの記事では、月齢別の活動時間の目安や、眠いサインの見極め方、スケジュールの立て方、外出時の調整法について紹介します。寝ぐずりや夜泣きに悩んでいる人や、赤ちゃんの生活リズムを整えたい人はぜひ参考にしてくださいね。

赤ちゃんの活動時間って?

赤ちゃんがぐずる、寝かしつけがうまくいかない要因の一つに「活動時間」があります。これは、赤ちゃんが連続して起きていられる時間のことで、月齢ごとに目安があります。

ここでは、活動時間の基本や睡眠との関係、調整の方法について詳しく見ていきましょう。

活動時間の定義と考え方

活動時間とは、赤ちゃんが起きてから次に眠りにつくまでの「覚醒して過ごす時間」を指します。この時間がどれくらいかを把握することで、寝かしつけのタイミングを逃さず、無理なく眠りに導けるでしょう。

活動時間の目安は月齢によって異なり、たとえば新生児は40分ほど、1歳を過ぎると4時間以上起きられることもあります。活動時間はあくまで目安であるため、赤ちゃんの状態に合わせて柔軟に対応することが大切です。

活動時間が睡眠の質に与える影響

活動時間を超えて起き続けると、赤ちゃんは疲れすぎてしまい、逆に眠れなくなったり、夜中に何度も起きてしまうことがあります。

反対に、活動時間の目安を参考に適切なタイミングで寝かしつけると、入眠がスムーズになり、まとまった睡眠が取りやすくなります。つまり、活動時間を意識することは、夜泣きや寝ぐずりの予防にもつながるといえるでしょう。

赤ちゃんに合わせた調整が大事

活動時間の目安は参考にはなりますが、すべての赤ちゃんに当てはまるわけではありません。同じ月齢でも体力や発達のペースに差があり、実際の活動時間は一人ひとり異なります。

そのため、眠そうなサイン(あくび・目をこする・機嫌が悪くなるなど)を見逃さずに寝かしつけを調整することが欠かせません。数字にとらわれすぎず「うちの子はこのくらいがちょうどいい」と把握できれば、日々のリズムが安定し、親子ともに過ごしやすくなります。

月齢別!赤ちゃんの活動時間の目安一覧

赤ちゃんの活動時間は、月齢が進むにつれて少しずつ長くなっていきます。月齢ごとの目安を知っておくと、寝かしつけのタイミングを逃さず、ぐずりを防ぐ手助けになります。

ただし数字はあくまで参考値であり、赤ちゃんの体調や気分によって変動します。ここでは月齢ごとの大まかな目安を確認してみましょう。

0〜3ヶ月

新生児から生後3ヶ月頃までは、1回の活動時間は40分から1時間ほどが目安です。授乳やおむつ替えをしたら、あっという間に眠たくなります。

この時期の赤ちゃんはまだ昼夜の区別がついていないため、短いサイクルで寝たり起きたりを繰り返します。無理に起こしておかず、眠そうなサインが見えたら早めに寝かせることが大切です。

4〜6ヶ月

この時期になると、赤ちゃんは少しずつまとまって起きられるようになり、活動時間は1時間半から2時間程度になります。昼夜の区別も徐々についてくるため、日中は明るい環境で遊ばせ、夜は落ち着いた環境を整えると生活リズムが安定します。

活動時間を過ぎると眠りづらくなるため、眠気のサインを見逃さないよう意識しましょう。

7〜12ヶ月

生後7ヶ月を過ぎると体力がつき、活動時間は2時間半から4時間ほどに延びます。昼寝は2〜3回が目安で、夕方の短い昼寝が減っていく時期でもあります。

ずりばいやつかまり立ちなどをするようになることで活動量も増えるため、遊びで十分に体を動かすと寝つきがよくなります。ただし刺激が強すぎると逆に寝ぐずりにつながるため、夕方以降は静かな時間も取り入れると安心です。

1歳

1歳になると活動時間は4時間から6時間程度まで長くなり、昼寝は1〜2回に落ち着いてきます。就寝時間も安定しやすくなるため、朝の起床時刻を決めて一日のリズムを整えることがポイントです。

歩き始める子も増え、日中の活動量がぐっと増えるため、午前と午後にしっかり遊ばせると夜の眠りも深くなります。ただし個人差があるため、無理なく調整してあげましょう。

赤ちゃんの活動時間を上手に使うコツはある!?

活動時間は「目安を知る」だけでは十分ではありません。大切なのは、赤ちゃんの状態や日々の予定に合わせて柔軟に使いこなすことです。

眠いサインを見逃さない、昼寝の回数を調整する、外出やイベントの際には無理のないリズムを意識するなど、実践的な工夫を取り入れることで、毎日の育児がぐっと楽になります。

眠いサインを見極める

赤ちゃんは眠たくなるとあくびや目をこする、機嫌が悪くなるなどの眠気のサインを出します。活動時間の目安は参考になりますが、実際にはこうしたサインをキャッチして寝かしつけると効果的です。

特に小さな赤ちゃんは活動時間を少し超えるだけでも疲れすぎて眠りにくくなることがあるため、サインを優先して対応すると入眠がスムーズになります。

昼寝回数の移行とスケジュールの立て方

成長に伴い昼寝は3回から2回、さらに1回へと移行していきます。たとえば生後9ヶ月頃には夕方の短い昼寝がなくなり始め、1歳を過ぎると午後の1回に落ち着くことが多いです。

移行期はリズムが乱れやすいですが、朝の起床時間と夜の就寝時間を一定に保つことで安定しやすくなります。少しずつ生活を変えていくことがコツです。

外出やイベントの日の調整

健診や予防接種、家族でのお出かけなどでいつもの活動時間を守れない日もあるでしょう。その場合は短めの昼寝を取り入れたり、就寝時間を少し前倒しにしたりしてリズムを整えることがおすすめです。

ベビーカーや車で寝てしまった場合は、その分を昼寝にカウントして調整しましょう。完全に守れなくても、翌日にリズムを戻すことを意識すれば問題ありません。

月齢の目安と我が子の様子が違っていて不安です…

赤ちゃんは個人差が大きく、30分前後の幅はよくあることです。眠気のサインを見ながら調整してください。

赤ちゃんの活動時間は発達や体調によって日々変化するため、目安どおりでなくても心配はいりません。実際には30分前後の差はよくあることで、むしろ眠気のサインに従うほうが寝かしつけやすいです。眠そうにしていたら早めに寝かせ、元気に遊んでいるなら少し延ばすなど、柔軟に対応しましょう。親子に合ったリズムを見つけられると安心して過ごせます。

活動時間を目安にしつつ、赤ちゃんの眠気のサインをチェックしよう

赤ちゃんの活動時間を意識することで、寝かしつけのタイミングがわかりやすくなり、夜泣きや寝ぐずりの予防につながります。月齢ごとの目安を参考にしつつ、あくまで「うちの子に合うリズム」を見つけることが大切です。数字だけにとらわれず、眠いサインやその日の体調に合わせて柔軟に調整することで、親子ともに心地よい毎日を過ごせます。

- 活動時間とは、赤ちゃんが起きてから次に眠りにつくまでの時間のこと

- 活動時間を過ぎて疲れすぎてしまうと逆に眠れなくなってしまう

- 成長するにつれて活動時間が延びていくけれど、赤ちゃんごとに個人差がある

- 赤ちゃんの眠気のサインを見逃さずにスムーズに寝かしつけに入ろう

- 外出やイベント時は短い昼寝を活用し、翌日にリズムを戻すようにしよう

育児が不安なママ・パパをサポート

トモニテの記事は、アプリでもっと便利に読むことができます。

アプリは記事を読む以外にも、低月齢の赤ちゃんの成長記録に便利な「育児記録」の機能もあります。

ボタンタップで手軽な育児記録

© every, Inc.

生まれてすぐの赤ちゃんの生活リズムを把握するためにつけるべき育児記録。

トモニテのアプリなら、ボタンタップで簡単につけられて便利です。

パートナー間での共有はもちろん、じいじやばあばなどその他のご家族にも共有することで育児をシェアしやすくなります。

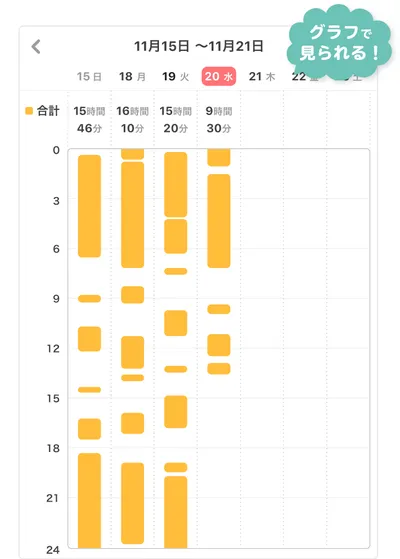

1週間ごとの記録がグラフでまとめて見れる

© every, Inc.

食事・睡眠・排泄・体温の記録では、1週間分の記録をまとめて見ることができます。

睡眠のまとめで周期が見えると、お昼寝のタイミングなどが予想しやすくなるので便利です。

大切な成長記録を印刷して残せる

トモニテアプリに記録した育児記録は、無料でPDFファイルとして出力ができます。

身長・体重も記録できるので、将来お子さんに見せてあげるために印刷・保管しておくのはいかがでしょうか。

サイベックスベビーカー当たる!

人気のベビーカー「サイベックス リベル」が当たるよ♪