「子どもがぜんぜん寝てくれない…」原因とすぐにできる寝かしつけ対策を解説

「子どもが寝ない…どうしたらいいの?」と悩むことはありませんか?なかなか寝つかないだけでなく、夜になると元気になることもあり、戸惑っている人もいるでしょう。この記事では、子どもが寝ない理由やすぐ試せる寝かしつけの工夫、月齢・年齢別の対応、医療的な視点まで詳しく解説します。

「子どもが寝ない…どうしたらいいの?」と悩むことはありませんか?なかなか寝つかないだけでなく、夜になると元気になることもあり、戸惑っている人もいるでしょう。この記事では、子どもが寝ない理由やすぐ試せる寝かしつけの工夫、月齢・年齢別の対応、医療的な視点まで詳しく解説します。

子どもが寝ない理由とよくあるパターン

子どもがなかなか寝てくれないと、ママとパパは心身ともに疲弊してしまいますよね。寝かしつけに時間がかかったり、深夜に突然元気になったりと、予想外の行動に戸惑うこともあるでしょう。子どもが寝ない背景には、発達段階や生活リズム、親子の関わり方など、さまざまな要因があります。

まずはよくある理由やパターンを知り、適切な対応を見つけていきましょう。

月齢・年齢による特徴と違い

子どもの睡眠は、月齢や年齢によって大きく変化します。新生児期は1日の大半を寝て過ごしますが、まだ昼夜の区別がついていないため、夜間にも頻繁に目を覚まします。1歳を過ぎると昼夜のリズムが整い始めますが、睡眠退行や自己主張が強くなることで寝かしつけに苦労することが増えます。

生活リズムや環境の影響

生活リズムが整っていないと、子どもは夜に眠気を感じにくくなります。たとえば、起床・就寝時間が毎日バラバラだったり、日中に十分な活動ができていないと、体内時計が乱れてしまいます。

また、寝る直前までテレビやスマホを見ていると、脳が刺激を受けて興奮状態が続き、寝つきが悪くなります。寝室の明るさや室温など、環境面が影響している場合もあります。

親の接し方や気持ちも影響する

子どもの睡眠には、ママとパパの態度や気持ちも大きく関わっています。早く寝かせようと焦ったり、寝ないことにイライラしたりすると、子どもは敏感にその気持ちを感じ取ります。その結果、安心できずに余計に寝つけなくなることがあります。

リラックスした雰囲気で、穏やかに接することが、子どものスムーズな入眠につながります。

なぜ夜になると元気になるの?

日中の刺激が脳に残っている場合や、生活リズムがズレている場合に、眠くなる時間が遅れるためです。

日中に受けた刺激が強すぎると、子どもの脳は興奮状態が続き、夜になっても気持ちが落ち着かず眠くなりにくくなります。また、昼寝の時間が遅すぎたり、日中の活動量が少なかったりすると、体が睡眠モードに入るタイミングがズレてしまうことも。こうした要因が重なると、夜になるとまるでスイッチが入ったように元気いっぱいに見えることがあります。

昼寝をやめた方がいい?

年齢や昼寝の時間によります。夕方以降の昼寝は避け、午後早めに終えるのが理想です。

昼寝は子どもの体力回復のために大切ですが、時間やタイミングを誤ると夜の睡眠に悪影響を与えます。3歳頃までは昼寝が必要な場合が多いですが、午後遅い時間帯の昼寝や長すぎる昼寝は、夜の寝つきを悪くする原因になります。お昼寝は午後3時ごろまでに切り上げ、年齢やその日の様子を見ながら時間調整をするのがポイントです。

今すぐ試せる寝かしつけの工夫と習慣

子どもがスムーズに眠りにつくためには、毎日の寝かしつけに「子どもが安心して寝る準備ができる流れ」をつくることが大切です。難しいテクニックは必要ありません。ちょっとした工夫や習慣の積み重ねが、子どもの入眠をスムーズにし、ママとパパの負担も軽くします。

ここでは、今日から始められる具体的な寝かしつけの方法を紹介します。

絵本を読む

寝る前に絵本を読むと、子どもの心を落ち着かせ、安心感を与えることができます。静かな声で語りかけるように読むことで、子どもは親のぬくもりを感じながら気持ちがリラックスしていき、眠気を誘いやすくなります。

毎晩同じ絵本を読む習慣をつけると、「これを読んだら寝る時間」と自然に体が覚えてくれるようになります。

部屋を暗くする

部屋を暗くすることは、子どもの脳が「これから寝る時間だ」と認識するための重要なサインになります。明るい光は体内時計を乱し、眠気を遠ざけてしまうため、間接照明やナイトライトを使って、できるだけ落ち着いた照明にしましょう。

暗さに慣れていない子どもには、優しい光を残しつつ徐々に暗くしていくのも効果的です。

同じ音楽をかける

寝かしつけの際に毎晩同じ音楽や音を流すと、入眠のスイッチとして働くようになります。オルゴールのようなゆったりしたリズムの音楽や、自然音・ホワイトノイズなどが効果的です。音が流れると安心するという「条件づけ」ができれば、外出先でも寝かしつけに応用しやすくなります。音量は小さめにし、環境音の一部として取り入れるのがポイントです。

寝室の環境を整える

快適な眠りには、寝室の温度・湿度・音・明るさといった環境づくりが欠かせません。理想的な室温は20〜22℃前後、湿度は50〜60%程度とされています。また、光や騒音が気になる場合は遮光カーテンやホワイトノイズを活用するとよいでしょう。寝室を「安心して眠れる空間」に整えることで、子どもも自然と眠る準備ができます。

親子のスキンシップも有効

寝る前の親子のふれあいは、子どもの情緒を安定させ、入眠の助けになります。たとえば、軽く背中をトントンしたり、手をつないだり、優しく声をかけながら寄り添うことで、子どもは心が落ち着きます。スキンシップを通じて「大丈夫だよ」というメッセージが伝わると、子どもは安心して眠りに入ることができるのです。

月齢・年齢別の対処法

子どもが寝ない原因や対処法は、成長の段階によって大きく異なります。睡眠の発達は一律ではなく、月齢や年齢ごとに特徴的なリズムや変化があるため、子どもに合った対応が必要です。

ここでは、新生児期から3歳ごろまでの子どもに対する具体的なアプローチを紹介します。

新生児〜1歳の対応

この時期の赤ちゃんは、昼夜の区別がまだついておらず、数時間おきに目を覚まします。そこで、まずは昼間にしっかり光を浴びせ、夜は照明を暗くして静かな環境にするなど、昼夜のリズムを整えてあげることが第一歩です。

また、授乳やおむつ替えによってはっきり目が覚めてしまうことも多いため、可能な限り静かに落ち着いて対応するよう心がけましょう。

1歳〜3歳の対応

自己主張が強くなるこの時期には、「まだ遊びたい」「ママと離れたくない」といった気持ちから、寝ることを嫌がるようになることがあります。そこで、寝る前のルーティンを決めて習慣化し、安心できる流れをつくることが大切です。

また、昼寝が長すぎる・遅すぎる場合は調整し、日中にしっかり体を動かすことも眠気を誘うのに効果的です。

発達段階に応じたアプローチ

子どもの睡眠には、成長による「メンタルリープ」や「睡眠退行」といった一時的な変化が影響することがあります。急に寝つきが悪くなったり、夜中に泣いて起きるようになった場合、それは発達のサインかもしれません。

原因を無理に取り除こうとせず、安心感を与えながら穏やかに見守るようにすることで、子どもは変化を乗り越えて眠れるようになっていきますよ。

医療も視野に

子どもが寝ないのはなぜ?原因とすぐにできる寝かしつけ対策```

多くの場合、子どもが寝ない原因は生活習慣や環境を整えることで改善できますが、まれに医学的なサポートが必要なケースもあります。ママ・パパだけで抱え込みすぎず、必要に応じて医療機関や専門家の力を借りることも、子どもと向き合ううえでは大切な選択肢の一つです。

ここでは、医療の視点から考えるべきポイントを紹介します。

睡眠障害や発達障害の可能性

子どもが極端に寝つかない、何度も夜中に目覚める、数ヶ月以上まとまった睡眠が取れないなどの場合、睡眠障害や発達障害の影響が隠れている可能性があります。特に生活リズムを整えても改善が見られない場合は、無理に家庭内だけで対処しようとせず、早めに専門機関での相談を検討するようにしましょう。

小児科に相談すべきサイン

睡眠に関する困りごとが長期にわたって続いた場合や、日中の機嫌や発達に影響が出ていると感じた場合には、小児科医に相談するようにしましょう。たとえば、毎晩必ず2〜3時間ごとに起きる、強い不安や恐怖を伴う夜泣きが頻発する、寝不足で日中ぼんやりしているなどの症状が見られる場合は、医師の診察を受けることで原因の見極めや対処がしやすくなります。

寝かしつけがストレスで限界…どうすれば?

毎日の寝かしつけがうまくいかず、心身ともに疲れ切ってしまうママ・パパは少なくありません。「早く寝てほしい」という思いが強いほど、プレッシャーやイライラが募ってしまうこともあるでしょう。そんなときは、まず深呼吸して「今日は無理しなくていい」と自分を許してあげましょう。

夫婦で交代したり、周囲の助けを借りたりして、心の余裕を少しでも取り戻すことが大切です。親自身が穏やかでいることが、子どもが安心して眠れるようになるための何よりの近道です。

お昼寝や昼間の活動量を調整し安心して眠れる環境をつくろう

子どもが寝ない背景には、子ども自身の成長や寝室の環境、親との心のつながりなどさまざまな要因があります。今日から実践できる小さな工夫を積み重ねることで、少しずつ状況は変わっていきます。「うまくいかない日があっても大丈夫」。完璧を目指さず、子どもの成長を信じて、親自身の心も大切にしながら寝かしつけと向き合っていきましょう。

- 新生児期には昼夜の区別がまだついていないため夜中に起きる

- 生活リズムの乱れや親がイライラしていたりすると子どもは眠りにくくなる

- 寝る際のルーティーンで子どもが寝る心構えができるようにしよう

- 子どもの睡眠状況が改善しない場合は小児科に相談するようにしよう

- 寝かしつけがうまくいかなくても自分を責めずに穏やかに接するようにしよう

育児が不安なママ・パパをサポート

トモニテの記事は、アプリでもっと便利に読むことができます。

アプリは記事を読む以外にも、低月齢の赤ちゃんの成長記録に便利な「育児記録」の機能もあります。

ボタンタップで手軽な育児記録

© every, Inc.

生まれてすぐの赤ちゃんの生活リズムを把握するためにつけるべき育児記録。

トモニテのアプリなら、ボタンタップで簡単につけられて便利です。

パートナー間での共有はもちろん、じいじやばあばなどその他のご家族にも共有することで育児をシェアしやすくなります。

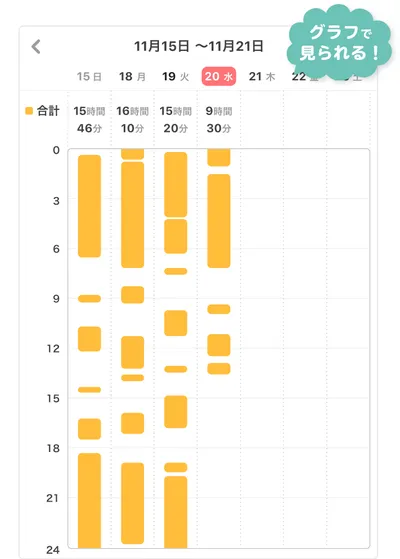

1週間ごとの記録がグラフでまとめて見れる

© every, Inc.

食事・睡眠・排泄・体温の記録では、1週間分の記録をまとめて見ることができます。

睡眠のまとめで周期が見えると、お昼寝のタイミングなどが予想しやすくなるので便利です。

大切な成長記録を印刷して残せる

トモニテアプリに記録した育児記録は、無料でPDFファイルとして出力ができます。

身長・体重も記録できるので、将来お子さんに見せてあげるために印刷・保管しておくのはいかがでしょうか。

サイベックスベビーカー当たる!

人気のベビーカー「サイベックス リベル」が当たるよ♪