産後に眠れないのはなぜ?ホルモンや育児、心の問題などの原因とその対策

「産後、よく眠れなくなった」と悩んでいませんか?赤ちゃんが寝ているのに自分だけ眠れないことに不安を感じている人もいるでしょう。実は、産後はホルモンバランスの乱れなど複数の理由で眠れなくなるママが多いのです。この記事では、産後に眠れない主な理由や、眠れない日々がもたらす影響、今日からできる具体的な対策について解説します。

「産後、よく眠れなくなった」と悩んでいませんか?赤ちゃんが寝ているのに自分だけ眠れないことに不安を感じている人もいるでしょう。実は、産後はホルモンバランスの乱れなど複数の理由で眠れなくなるママが多いのです。この記事では、産後に眠れない主な理由や、眠れない日々がもたらす影響、今日からできる具体的な対策について解説します。

産後に眠れないのは「当たり前」!?

出産後、赤ちゃんとの生活が始まると、思うように眠れないと感じるママが増えます。実は、産後の不眠は珍しいことではなく、誰にでも起こりうる自然な現象です。その背景には、身体の変化や生活スタイルの大きな変化が深く関係しています。

ここでは、産後に眠れなくなる具体的な理由について詳しく見ていきましょう。

ホルモンの急変

出産後のママは、女性ホルモンが急激に減少することで、自律神経のバランスが大きく乱れます。特に、眠気を誘う「メラトニン」の分泌が低下し、夜になっても眠くならないことがあります。さらに「産後ハイ」と呼ばれる興奮状態も加わり、心身が休まりにくくなる人もいます。

これらのホルモンの変化は一時的なものなため、時間とともに少しずつ落ち着いていきます。

赤ちゃん中心の生活で眠るタイミングがつかめない

新生児期の赤ちゃんは昼夜の区別がついていないため、2〜3時間おきの授乳やオムツ替えが必要です。そのため、ママ自身の睡眠が分断され、片付けなどが終わって寝ようと思った時にまた赤ちゃんが起きてしまうことも。自分のリズムで眠ることができず、慢性的な睡眠不足になってしまいます。

赤ちゃんのお世話に伴う生活のリズムの変化が、眠りにくさの一因となっています。

精神的な負担や孤独感

産後はホルモンの影響だけでなく、慣れない育児に加えて家事をする必要もあり、パートナーとの関係や社会からの孤立感など、精神的にも大きな負担を抱えやすい時期です。ママ自身が「ちゃんと育てなければ」と自分を追い詰めてしまうことも、不眠につながります。

気づかないうちにたまったストレスによって夜の眠りが妨げられてしまうのです。

赤ちゃんがよく寝るのに、自分だけ眠れないのはなぜ?

ホルモンバランスや自律神経の乱れにより、身体は疲れていても脳が覚醒してしまうため、赤ちゃんが寝てもママは眠りにくくなります。リラックスできる環境を整える工夫が必要です。

赤ちゃんがスヤスヤ眠っているのに、ママだけ眠れないというのはよくあることです。これはホルモンの急激な変化で自律神経が乱れ、身体が休まらない状態になっているためです。また、赤ちゃんがいつ起きるかわからないという落ち着かなさも、脳の覚醒を促してしまう原因です。眠れなかったとしても寝室の明かりを落とす、スマホを遠ざけるなど、少しでも落ち着ける環境をつくるように心がけましょう。

眠れない日々が続くとどうなる?

産後の不眠が一時的であれば時間とともに自然に回復することもありますが、不眠が長期間続くと心や体にさまざまな悪影響が出ます。毎日少しずつ蓄積される疲れやストレスは、気づかないうちに大きな問題へと発展する可能性もあります。

ここでは、眠れない状態が続くことで起こりうる心身への影響について解説します。

心身へのダメージが蓄積

慢性的な睡眠不足は、ママの心と体の両方に深刻なダメージを与えます。体の疲れがとれにくくなるだけでなく、集中力や判断力の低下、頭痛、胃腸の不調などが現れることもあります。

また、情緒が不安定になりやすく、ちょっとしたことでイライラしたり、涙が出やすくなったりと、いつの間にか限界が近づいていることがあります。

産後うつや体調不良につながるリスクも

睡眠不足が続くと、産後うつのリスクが高まるとされています。ホルモンバランスの乱れに加え、休息が取れないことで心の余裕がなくなり、自己否定や無力感を感じやすくなるためです。

また、体力の回復が遅れたり、母乳の分泌が減ったりと、寝不足は体調面にも悪影響を及ぼすため、早めのケアが重要です。

睡眠不足が続いたら、どこに相談すればいい?

産婦人科・助産師・保健師などにまず相談を。地域の育児支援センターなども活用できます。

「寝たいのに眠れない」「限界かも」と感じたら、我慢せずに専門家に相談しましょう。出産した産婦人科や助産師・保健師が頼れる存在です。また、自治体の育児支援センターや子育て相談窓口でも、ママの心と体の状態を気軽に相談できる場所です。必要であれば医療機関と連携し、適切なサポートにつなげてくれます。

できることから始める睡眠対策

産後の不眠は、すぐに解消できるものではありません。とはいえ、小さな工夫をしたり意識を変えたりすることで、眠りやすい環境を少しずつ整えていくことは可能です。無理をせず、できることから始めてみることで、心と体の負担を軽くしてみましょう。

ここでは、忙しいママでも実践しやすい睡眠対策を3つご紹介します。

生活リズムを少しずつ整える

産後は生活が赤ちゃん中心に一変するため、自分のリズムを保つことが難しくなります。それでも、朝は決まった時間にカーテンを開けて日光を浴びる、夜はスマホやテレビを控えて照明を落とすなど、自然に眠気を感じられる環境づくりを心がけるようにしてみましょう。

小さな習慣が、体内時計を整える第一歩になります。

短時間でも“休む”時間を確保する

「まとまって眠れない」というママも、15分でも目を閉じて横になるだけで脳と体がリフレッシュしますよ。赤ちゃんが寝ているタイミングを見計らって、家事を後回しにしてでも休むことが大切です。

自分を労わることは、赤ちゃんのお世話を続けるための必要な準備でもあります。

心と体をほぐすセルフケア

寝る前に、心と体をリラックスさせ、自分を労わる時間を持つことも大切です。温かい飲み物をゆっくり飲んだり、アロマや音楽を取り入れることで、気持ちが落ち着きやすくなります。

また、入浴やストレッチなども体をほぐす助けになります。忙しい中でも、自分自身のための時間を少しでも持つようにしましょう。

産後はママ自身の心身も十分に労わろう

産後になかなか眠れなくなるのは、ホルモンバランスの変化や生活リズムの乱れ、精神的な負担などが重なったことによる自然な反応です。仕方ないと我慢せず、心と体を整えるための小さな工夫をしたり、周囲に相談したりしましょう。少しずつでも「休む」「頼る」ことを意識し、自分を労わることで、育児にもより前向きに取り組めるようになります。

- 産後のママはホルモンバランスの急激な変化で眠りにくくなる

- 赤ちゃん中心の生活や精神的な負担も睡眠不足の原因

- 睡眠不足が続くと心身にダメージが蓄積し、産後うつになる危険も

- 寝不足が続いたら産婦人科や地域のサポート窓口に相談しよう

- 短時間でも体を休め、自分を労わる時間を持つようにしよう

育児が不安なママ・パパをサポート

トモニテの記事は、アプリでもっと便利に読むことができます。

アプリは記事を読む以外にも、低月齢の赤ちゃんの成長記録に便利な「育児記録」の機能もあります。

ボタンタップで手軽な育児記録

© every, Inc.

生まれてすぐの赤ちゃんの生活リズムを把握するためにつけるべき育児記録。

トモニテのアプリなら、ボタンタップで簡単につけられて便利です。

パートナー間での共有はもちろん、じいじやばあばなどその他のご家族にも共有することで育児をシェアしやすくなります。

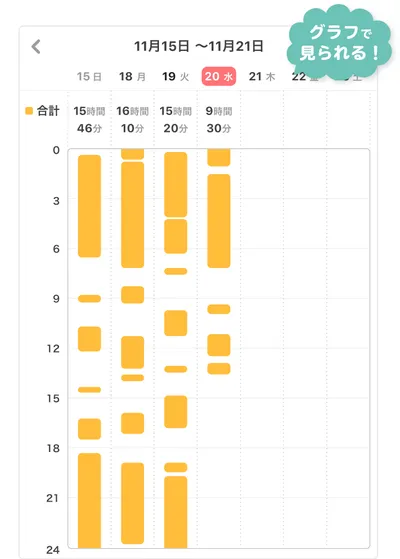

1週間ごとの記録がグラフでまとめて見れる

© every, Inc.

食事・睡眠・排泄・体温の記録では、1週間分の記録をまとめて見ることができます。

睡眠のまとめで周期が見えると、お昼寝のタイミングなどが予想しやすくなるので便利です。

大切な成長記録を印刷して残せる

トモニテアプリに記録した育児記録は、無料でPDFファイルとして出力ができます。

身長・体重も記録できるので、将来お子さんに見せてあげるために印刷・保管しておくのはいかがでしょうか。

サイベックスベビーカー当たる!

人気のベビーカー「サイベックス リベル」が当たるよ♪