離乳食の海苔(のり)|初めてはいつから?保存方法やレシピ・アレルギーを解説【管理栄養士監修】

のりは一般的に、アマノリを乾燥させたもので、干しのり、焼き海苔、味付けのり、韓国のりなどのさまざまな種類があります。

離乳食には焼き海苔を使用しましょう。

今回は赤ちゃんにのりを与えられる時期や、調理方法などをご紹介します。

のりは一般的に、アマノリを乾燥させたもので、干しのり、焼き海苔、味付けのり、韓国のりなどのさまざまな種類があります。

離乳食には焼き海苔を使用しましょう。

今回は赤ちゃんにのりを与えられる時期や、調理方法などをご紹介します。

海苔(のり)はいつから食べられる?

海苔(のり)は離乳食中期からOK

海苔(焼きのり)は鉄分、カロテン、葉酸、食物繊維を含みます。

香りもよく、赤ちゃんの食欲をそそる食材です。

海苔(焼きのり)は離乳食中期の生後7〜8ヶ月頃から与えられます。

離乳食期には水分でしっとりさせるなどしてから与えましょう。

そのまま食べると上あごや喉に貼り付いてしまうことがあるので注意が必要です。

管理栄養士からのワンポイントアドバイス

焼き海苔に砂糖やしょうゆなどで味付けをした味付けのりや、表面に油や塩が塗ってある韓国のりなどが市販されています。

離乳食期に使うのは味付けされていない焼き海苔にしましょう。

味付けのり、韓国のりは調味料を使っており、赤ちゃんにとっては味が濃すぎてしまいます。

欲しがる場合は、完了期の1歳〜1歳6ヶ月以降に少量にとどめましょう。

どのくらいの量を食べさせたらよい?

子ども用スプーンのひとさじから始め、徐々に量を増やしていきましょう。初めて食べさせる場合は、少量をほかの食材と混ぜずに与えます。

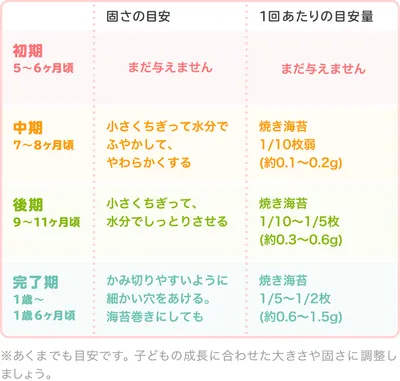

海苔(のり)の固さや大きさの目安

子どもの成長に合わせて、食材の大きさや固さを変えます。

のりの時期別の大きさ・固さの目安

© every, Inc.

海苔(のり)の食物アレルギーについて

のりは、まれに食物アレルギーを発症する危険性があります。初めて食べる際は少量から始めましょう。

また、万が一食物アレルギーを起こした場合すぐに病院へ行けるよう、平日の午前中など医療機関に受診できる時間に食べさせるようにしましょう。

海苔(のり)の栄養について

海苔(焼きのり)には、食物繊維、ビタミンA、ビタミンB12、鉄分、カルシウムが豊富に含まれています。

味はほんのりとした甘みと海の香りが特徴です。

離乳食の海苔(のり)の選び方

のりを離乳食に使う場合の選び方のポイントを紹介します。

無添加のものを選ぶ

市販ののりは無添加のものを選ぶと安心です。添加物が少ないほうが赤ちゃんの健康に良いです。

新鮮なのりを選ぶ

鮮度のよいのりは風味も良く、栄養価も高いです。購入時には、色が鮮やかで破れていないものを選びます。

薄焼きのものを選ぶ

薄焼きののりは消化がよく、赤ちゃんが食べやすいです。初めて与える際には特におすすめです。

海苔(のり)の下ごしらえのコツ

離乳食でのりを与える際は、細かく切って消化を助けることが重要です。

まず、のりを細かく刻み、水や出汁で柔らかくしてから他の食材と混ぜます。

のりは乾燥しやすいため、湿らせてから使用するとよいです。また、塩分が含まれている場合があるので、塩分が少ないものを選びましょう。

のりの調理方法

離乳食の時期ごとにのりの調理方法を解説します。

ゴックン期・離乳初期(生後5〜6ヶ月頃)

まだ与えられません。

モグモグ期・離乳中期(生後7〜8ヶ月頃)

のりを細かく刻んで、湯で柔らかくしてから野菜や豆腐に混ぜます。

カミカミ期・離乳後期(生後9〜11ヶ月頃)

のりを小さく刻んで、スープや煮物に加えて風味を楽しませます。

パクパク期・完了期(1歳〜1歳6ヶ月頃)

小さく刻んだのりをおにぎりにつけたり、噛み切りやすいように小さい穴をあけてから、ごはんに巻いて与えます。

離乳食の海苔(のり)の調理方法

離乳食にのりを使うときは、小さくちぎって水に浸ししっとりさせてから、電子レンジなどで加熱します。

おかゆに混ぜたり、野菜類と和えてもよいでしょう。

後期以降は、小さくちぎってそのままおかゆや野菜と和えたり、噛み切りやすいようにフォークなどで細かい穴をあけてからのり巻きなどにするのもおすすめです。

海苔(のり)を使った離乳食の簡単アレンジレシピ

のりを使った離乳食のアレンジレシピを紹介します。

モグモグ期・離乳中期(生後7〜8ヶ月頃)

はじめての海藻 とろとろ海苔スープ

のりをスープに入れることで、とろとろの食感になり子どもも食べやすくなりますよ。

パクパク期・完了期(1歳〜1歳6ヶ月頃)

本物みたい! 赤ちゃんお寿司風

本物のお寿司のような離乳食を赤ちゃんに楽しんでもらえます!

生魚を食べられなくても、お寿司の雰囲気を味わってもらえるかもしれませんね。

手づかみレシピ 納豆のりサンド

納豆のネバネバを抑えた、手づかみ食べしやすいレシピ。食べやすいようにのりにほどこした工夫にも注目です!

手づかみ食べに! シャキシャキきゅうりのり巻き

きゅうりのシャキシャキ食感を楽しめるのり巻きレシピです。のりも食べやすく工夫しています。

海苔も食べやすく工夫! 手づかみミニ折りたたみおにぎり

手づかみ食べしやすいおにぎりです。具材は子どもの好きなものにアレンジしてもよいですよ。

相性バツグン! たまご海苔おにぎり

のりと卵を使った、たんぱく質を摂れるおにぎりレシピです。

離乳食の海苔(のり)の調理ポイント

離乳食にのりを使うときに役立つテクニックを紹介します。

パクパク期・完了期(1歳〜1歳6ヶ月頃)

離乳食完了期から 離乳食おにぎり量産テク

のりを使ったおにぎりを大量に作れるテクニックです!

離乳食の海苔(のり)に関するよくある質問

ここでは、のりの離乳食に関するよくある質問をまとめています。

のりをペーストにする方法は?

湯で柔らかくしてブレンダーにかけます。

のりを湯で柔らかくし、ブレンダーやすり鉢でペースト状にします。水や出汁を少量加えると滑らかになります。

焼きのりを食べやすくする方法は?

小さい穴を開けると食べやすくなります。

のりをおろし金に押し当てて小さい穴を開けると噛み切りやすくなります。

保存についての注意事項

- 作ったものは常温のまま長時間放置しないでください。雑菌が増える原因になります。

- 清潔な保存容器を使用してください。

- 解凍したものの再冷凍はしないでください。雑菌が増える原因になります。

アレルギーについての注意点

レシピには、特定のアレルギー体質を持つ場合にアレルギー反応を引き起こすおそれのある食品を含む場合がございます。

また、初めて召し上がるお子さまには注意が必要ですので、様子を見ながら少量から食べさせてください。

[特定原材料] えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生

[特定原材料に準ずるもの] アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、マカダミアナッツ

「料理を楽しむにあたって」の「乳幼児への食事提供について」もご参考ください。

誤飲や誤嚥による事故を予防するポイント

- 離乳食は月齢の目安のサイズを参考に、食べやすい大きさにして与えましょう。

- 一口の量は子どもの口に合った無理なく食べられる量にし、自分で手づかみ食べや、スプーンで食べる場合は、量が多くないか、咀嚼して飲み込んでいるか、様子をみましょう。

- ミニトマト、豆類は、そのままの大きさだとのどに詰まる危険があります。カットして安全な大きさにしましょう。のどに張り付く餅、噛むことが難しいこんにゃくや野菜、固い食材も飲み込むことが難しくなります。

- 誤って気管支に入りやすいピーナッツなどの固い豆・ナッツ類は、5歳以下の子どもには与えないでください。

- りんご・梨・柿は喉に詰まりやすい食材です。完了期までは生では与えず、すりおろしたものを加熱して与えましょう。

- 年長の子どもが、乳幼児にとって危険な食品を与えないよう注意しましょう。

写真提供:ゲッティイメージズ

※当ページクレジット情報のない写真該当