新生児のお宮参りはいつ行く?何する?知りたいことを徹底解説!

本記事で扱う商品・サービスには、アフィリエイト広告が含まれます。

お宮参りとは?

「お宮参り」といわれても、具体的にいつ・どんなことをするのかわからないとどんな準備をすればよいかわからず不安ですよね。まずは、お宮参りがどういうものかを解説します。お宮参りがどういうもので、なんのために行くのかがわかると少しは不安も和らぐのではないでしょうか。

神様に赤ちゃんの健やかな成長を願う儀式

お宮参りは、神社やお寺に参拝して、神様やご先祖様に赤ちゃんが無事生まれたことを報告し、その健やかな成長を願う儀式です。

お宮参りの歴史は古く、室町時代には「産土詣(うぶすなもうで)」という名前でおこなわれていました。

お宮参りのことを「初宮参り(はつみやまいり)」や「初宮詣(はつみやもうで)」と呼ぶこともあります。

生後1ヶ月頃を目安にお参りしよう

お宮参りに行く時期は、赤ちゃんの性別によって異なります。

男の子の場合は生後31~32日、女の子の場合は生後32~33日の間に行くのが伝統です。

しかし、この頃はまだ赤ちゃんとママの体調が安定しないことから、あえて時期をずらして、体調が安定してからおこなう家庭もあります。

また、真夏や真冬など暑さや寒さが厳しい時期のおでかけは、赤ちゃんにとっても産後間もないママにとっても酷なもの。

お宮参りに「生後〇日までに行かなければならない」という決まりはないので、赤ちゃんとママの体調を最優先に考えて、いつ行くか決めましょう。

お宮参りのタイミングは地域によって違うことも

地域によっては、生後100日前後におこなう「お食い初め(百日祝い)」とお宮参りを同時におこなう場合もあります。

「お宮参りとお食い初めは別々におこなわなければならない」という決まりもないので、それぞれいつおこなうかは、地域の風習や家庭ごとの考え方で決めて構いません。

また、参拝の仕方も地域によってさまざまです。

たとえば石川県では、赤ちゃんを父方の祖母が抱っこして、ママが付き添いながら出産した場所または父方の実家近くの神社に参拝します。

岐阜県では仲人さんが一緒に参加することもありますし、関西地方では赤ちゃんの服にご祝儀を結びつけたりするようです。

地域の風習に合わせて行事をおこなう場合は、地域の人や祖父母に相談してみましょう。

お宮参りでは何をするの?

お宮参りでは、一般的に次のようなことをおこないます。一生に一度の行事であり、家族が集まるせっかくの機会なので、赤ちゃんの健やかな成長を願うとともに、家族の思い出を記録に残しましょう。

神社への参拝・ご祈祷

お宮参りでは、神社やお寺に参拝し、ご祈祷を受けることが多いです。

ご祈祷は必ず受けなければならないものではないので、赤ちゃんやママの体調によっては、参拝だけで済ませても構いません。

赤ちゃんが無事に生まれてきたことを神様やご先祖様に報告・感謝し、赤ちゃんが健やかに育つよう願いましょう。

どこの神社にお参りすべき?

最近は有名な神社やお寺に参拝する家庭もありますが、本来は生まれた土地の守護神である「産土神(うぶすながみ)」に参拝するのが習わしです。

産土神は、「生まれた土地を守護する神さま」とされ、赤ちゃんやママ・パパが生まれた地域の守護神を祀る神社へ参拝することが多いようです。

もちろん、自宅から近い神社やお寺、氏神様(うじがみさま)や菩提寺(ぼだいじ)、思い入れのある神社やお寺にお参りしても構いません。

移動距離によっては赤ちゃんやママの負担が大きくなってしまうので、体調を最優先にどこにお参りするかを決めましょう。

記念撮影

お宮参りは、赤ちゃんとママ・パパだけでなく、両家の祖父母も集まるまたとない機会です。赤ちゃんの成長を記録に残し、家族の思い出を作るためにも、家族写真を撮りましょう。

家族写真は、神社やお寺の境内で撮影する「ロケーション撮影(出張撮影)」でも、天候を気にせずじっくり撮影できる「スタジオ撮影」でも構いません。

写真撮影については、次の記事で詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてくださいね。

食事会

お宮参りのあとは、家族そろって食事会をする家庭もあります。

食事会は、レストランや料亭のほか、最近は自宅でおこなう人も増えています。

自宅でおこなう場合は、料亭やレストランのケータリングを利用すると、ハレの日にふさわしい料理が楽しめるだけでなく、料理を作る人の負担が減らせますよ。

赤ちゃんやママの体調や予算、参加する人のスケジュールなどを踏まえて、どこで・どんなふうにやるのかを決めるとよいでしょう。

お宮参りの注意点

ここからは、お宮参りをおこなう際の注意点をお伝えします。注意点を知っておくことで、スムーズかつ無理なくお参りできますよ。

真夏・真冬のお宮参りは避けたほうが無難

お宮参りの時期は、真夏・真冬を避けましょう。新生児はまだ体温調節がうまくできず、夏の暑さや冬の寒さで体調を崩してしまうことがあります。

また、産後間もないママも体調が不安定です。

お宮参りのタイミングが真夏・真冬になるときは、時期をずらしてお参りするとよいでしょう。

暑さが落ち着いた秋口や、寒さが和らぐ春先まで時期をずらせば、赤ちゃんとママの体調も安定してきます。

どうしても夏・冬にお参りしたいときは、次の記事を参考に念入りに準備してください。

初穂料を忘れずに包む

ご祈祷を受けるのであれば、忘れずに初穂料(お寺の場合はお布施)を包むようにしましょう。

初穂料やお布施は、新札で用意します。相場は5,000円~1万円とされていますが、お参りする神社・お寺によって異なるので、事前に問い合わせておくと失礼がありません。

のし袋は、紅白・蝶結びの水引がついたものを用い、赤ちゃんの名前で納めます。のし袋はコンビニなどで購入できるので、前もって用意しておきましょう。どうしてものし袋が用意できないときは、白無地の封筒で代用することもできます。

縁起のよい日を選ぶ

「大安は縁起がよい」「仏滅は縁起が悪い」など聞いたことがあるママ・パパも多いと思います。この「大安」や「仏滅」というのは六曜と呼ばれるもので、「その日の吉凶の指標」です。

この六曜にこだわるのであれば、「大安(一日を通して吉)」「先勝(午前は吉・午後は凶)」「友引(朝と夕方は吉・昼は凶)」の日を選んでお参りするとよいでしょう。

ただし、六曜はあくまでも占いで用いられてきた考え方なので、神社やお寺を参拝するタイミングはいつでもよいとされています。

そのため、最近は六曜にこだわらずお宮参りをする家庭も増えています。

押さえておきたいお宮参りのマナー

ここからは、お宮参りのマナーをお伝えします。マナーを守って、神様・ご先祖様に失礼のないお参りをしましょう!

赤ちゃんは着物の正装で

新生児がお宮参りをするときの服装は、白羽二重と呼ばれる内着に祝い着(赤ちゃんが生まれて初めて着る着物)を羽織るのが正装とされています。

しかし、最近は脱ぎ着が簡単なこと・体温調節がしやすいことから、ベビードレスに祝い着を羽織らせる、あるいはベビードレスだけで参拝するのも人気です。

和装にするか洋装にするか、ベビードレスと祝い着スタイルにするかは、気候や赤ちゃんの体調、予算などに合わせて決めるとよいでしょう。

お宮参りはあくまでも神様とご先祖様にお参りする行事なので、カジュアルすぎる服装は避け、よそ行きのフォーマルな服装で行くのがマナーです。

夏・冬は体温調節ができる服装で

夏・冬は、屋内と屋外の気温差が大きくなりがちです。

夏・冬にお宮参りをする際は、体温調節ができる服装でお参りしましょう。

夏であれば、

- お参りのときだけ祝い着を羽織る

- 着替えを持っていく

- 夏用の生地でできた祝い着を選ぶ

冬であれば

- 靴下や帽子で防寒対策をする

- 重ね着をする

- ブランケットなどを活用する

ことで、快適にお参りできますよ。

ママ・祖母の服装は赤ちゃんに合わせて

ママ・祖母の服装は、赤ちゃんの服装に合わせて選びましょう。

赤ちゃんが和装ならママ・祖母も和装、赤ちゃんが洋装ならママ・祖母も洋装が基本です。

このとき、赤ちゃんの服装よりも少し格を下げるようにしましょう。

お宮参りの主役はあくまでも赤ちゃんなので、赤ちゃんよりも派手にならない、品のよい服装を心がけることが大切です。

和装であれば明るい色味の訪問着や色無地、付け下げ、洋装であればフォーマルなセットアップやワンピースがおすすめです。

ただし、ママのなかには体調が安定せず、体を締めつける着物を長時間着ているのがしんどい人もいるかと思います。

そのときは、赤ちゃんが和装であっても、洋装で構いません。体を締めつけないゆったりとしたワンピースなどを選ぶとよいでしょう。

このとき、赤ちゃんの祝い着の色とママの服の色味を合わせると、家族で統一感のあるコーディネートになりますよ。

パパ・祖父の服装はスーツが基本

パパ・祖父の服装は、スーツが基本です。

赤ちゃんが和装の場合は礼服(ブラックのフォーマルスーツ)、赤ちゃんが洋装の場合は紺やグレーといったダークカラーのスーツを着ましょう。

シャツは白いものを着用し、ネクタイは黒以外の色柄ものを締めてください。靴はスニーカーやサンダルは避け、革靴を履きましょう。

赤ちゃんの服装に合わせてネクタイの色をコーディネートすると、おしゃれな着こなしになります。

パパや祖父は、当日赤ちゃんを抱っこしている人やママに変わって動くことも多くなります。

フォーマルでありながら動きやすい服装を心がけてくださいね。

赤ちゃんは父方の祖母が抱っこするのが伝統

赤ちゃんは、父方の祖母が抱っこするのが伝統です。

これは、かつて出血を伴う出産が「穢(けが)れ」とされていたためで、産後間もないママが抱っこするのは望ましくないとされていたためです。

ただし、風習やしきたりは地域・時代によって異なり、伝統やしきたりに囚われない家庭も増えているので、誰が抱っこしてもよいとされています。

お宮参り当日になって慌てないためにも、事前に誰が赤ちゃんを抱っこするか決めておくと安心です。

お宮参りの持ち物は?

最後にお宮参りの持ち物をお伝えします。

当日になって慌てて準備するのではなく、事前にしっかり準備しておくと、当日の忘れ物も減らせるでしょう。

ぜひチェックリスト代わりに活用してください。

赤ちゃんのおでかけ基本セットはマスト!

お宮参りに行くときは、赤ちゃんのおでかけ基本セットは必ず持っていきましょう。

~赤ちゃんのおでかけ基本セット~

- おむつセット(おむつ、おしりふき、ゴミ袋)

- ミルク(粉ミルク、ミルク用の熱湯と白湯を入れたボトル、哺乳瓶、授乳ケープ)

- 着替え、おくるみ

- タオルやガーゼハンカチ

- 抱っこ紐

- 日焼け止めアイテム

- おもちゃ

- カメラ

以上の基本セットに加えて、次のものが必要です。

- 初穂料またはお布施(ご祈祷を受ける場合のみ)

祝い着などお宮参りで着る服

夏・冬は暑さ・寒さ対策アイテムも必要

夏・冬にお宮参りをするのであれば、暑さ・寒さ対策アイテムも必要です。

暑さ対策をする際は

- 防止

- 日よけ

- 扇子

- 保冷剤

などがあると重宝します。

冬は

- 防寒着

- 靴下

- ミトン

- 帽子

- ブランケット

- 保温アイテム(保温ジェルなど)

- レッグウォーマー

などがあると、厳しい寒さから赤ちゃんを守ってあげられるでしょう。

初穂料と荷物は分けておくと便利!

お宮参りの荷物を準備するときは、荷物を分けておくことがポイントです。

赤ちゃんのお世話に必要な荷物はおでかけに使うバッグなどに入れておくのがおすすめです。

ポケットがたくさんあるバッグなら荷物を分けて入れられるので、必要なアイテムがサッと取り出せます。

一方、初穂料など汚れたり濡れたり、折れ曲がったりしては困るものは、ほかのバッグに入れておいてスムーズに取り出せるようにしておきましょう。

念入りな準備で思い出に残るお宮参りを!

新生児を連れてのお宮参りは、何かと不安なことも多いかと思います。前もってお参りする神社やお寺に下見に行ったり、念入りに持ち物などを準備したりして、当日スムーズにお参りできるよう工夫しましょう。

赤ちゃんとママの体調が安定しないときは、無理に生後1ヶ月頃に参拝せず、時期をずらすことも検討してくださいね。

- お宮参りは生後1ヶ月頃におこなう行事

- 赤ちゃんとママの体調を最優先に考えて

- フォーマルな服装でお参りしよう

- 持ち物は事前に準備しよう

- 地域の風習なども考慮してお参りを

育児が不安なママ・パパをサポート

トモニテの記事は、アプリでもっと便利に読むことができます。

アプリは記事を読む以外にも、低月齢の赤ちゃんの成長記録に便利な「育児記録」の機能もあります。

ボタンタップで手軽な育児記録

© every, Inc.

生まれてすぐの赤ちゃんの生活リズムを把握するためにつけるべき育児記録。

トモニテのアプリなら、ボタンタップで簡単につけられて便利です。

パートナー間での共有はもちろん、じいじやばあばなどその他のご家族にも共有することで育児をシェアしやすくなります。

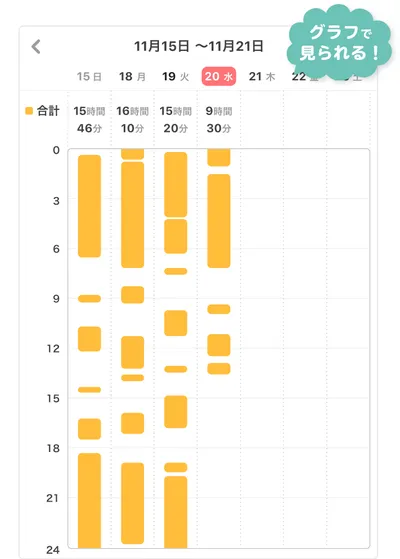

1週間ごとの記録がグラフでまとめて見れる

© every, Inc.

食事・睡眠・排泄・体温の記録では、1週間分の記録をまとめて見ることができます。

睡眠のまとめで周期が見えると、お昼寝のタイミングなどが予想しやすくなるので便利です。

大切な成長記録を印刷して残せる

トモニテアプリに記録した育児記録は、無料でPDFファイルとして出力ができます。

身長・体重も記録できるので、将来お子さんに見せてあげるために印刷・保管しておくのはいかがでしょうか。

サイベックスベビーカー当たる!

人気のベビーカー「サイベックス リベル」が当たるよ♪

写真提供:ゲッティイメージズ

※当ページクレジット情報のない写真該当

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2806c3c3.0a61fd34.2806c3c4.4646ad01/?me_id=1248965&item_id=10058324&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhanzam%2Fcabinet%2Fitem%2Fw235%2Fimgrc0080915710.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2806c2e3.b13a55f3.2806c2e4.4c4ca2e1/?me_id=1345249&item_id=10000177&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fmarushop%2Frms_img%2F2000%2F0075%2F1_2.png%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)